ハセガワの歴代キット定点観測で眺める「零戦」の変遷《前編》

飛行機プラモの回顧シリーズ。前回は帝国陸軍の名機「隼」を取り上げたので、今回は海軍、いや日本の代表的大戦機とも言うべき「零戦」のキットについて振り返ってみようと思います。

◉そうだ、同時並行で4機作ってみよう

僕がこれまでに作った「零戦」(正式名:零式艦上戦闘機)は4機。実機が開発された順番で並べると、①二一型→②三二型→③二二型→④五二型となります。ヤフオクを徘徊していたときに古いキットを見つけて「せっかくなら型式違いのものを同時並行で作ってみよう」と思い立ち、この4機をあちこちから落札しました。実際に入手したキットのパッケージはこちら。

もうボックスアートが素晴らしすぎます。

「零戦」のバリエーションは、この他にも一一、五三、五四、六二、六三、六四型が存在していて、キットになっているものもあるみたいですが、まだ手にも入れてないです。いずれにしても、大戦中に本格的に活躍したのはこの4種になるんじゃないでしょうか。

◉ややこしき零戦のネーミング豆知識

「あれ?開発順って言ってたけど、二二型がなんで③番目なの?」と思った人もいると思います。この数字、実は単純に製作順を表してるわけではないんですよ。ややこしいですね(笑) この数字、10の位は機体のタイプ、1の位はエンジンのタイプを表しているんです。つまり二一型のみエンジンが違うということです("一"は栄12型、"二"は栄21型というエンジンを積んでいます)。「零戦」初代の一一型に続いて①二一型→②三二型と開発されてきたのですが、三二型の性能が当時の現場のニーズに合致しなかったため「ひとつ前の機体に戻そう」となって、二番の機体に栄21型エンジンを積んだので③二二型になった、というわけですね。ああ、やっぱりややこしい。さらに番号の後に「甲/乙/丙」等の文字が入るものが登場しますが、これは同じ機種の中での火器類等の装備の違いを示しています。興味のある方は下のサイトを是非!

ついでに、そもそも何故に「零戦」という名前なのかというと、当時、日本の軍用機には制式採用となった年の「皇紀」下2桁を冠するという規定があったんですね。1940年(昭和15年)すなわち皇紀2600年に採用された機体ということで「00」からとって「零式」というわけです。ちなみに前回紹介した陸軍機の「隼」は、1941年(昭和16年)に制式採用されたので「一式戦闘機」というわけ。

と、いうか、なんだか書いてるうちに長くなりそうな気がしてきましたので、以下、本編をはしょっていくことにします(笑) 「4機を比べてみよう!」というのが当時の目的だったので、完成写真も同じようなアングルで撮影していましたので、ぜひ各機の違いを見て楽しんでください。

◉二一型(A6M2-b)・・・1940年(昭和15年)7月~

(空母「赤城」第2中隊・第1小隊1番機 板谷茂少佐機カラーリング)

一一型(A6M2-a)の中国大陸での活躍を受けて、さらなる性能向上を見込んで開発されたのがこの二一型です。空母への搭載を前提として翼端の折畳み機構や、着艦フックが付きました。軍は量産化を推進するために、設計・開発をした三菱の工場だけでは数が造れないからと、「隼」でお馴染みの中島製作所へもライセンス生産を命じます。1941年(昭和16年)の12月、太平洋戦争の幕が上がった真珠湾でも多数の二一型が参加したようです。結果的に中島製作所は本家・三菱の4倍近い数(約2,800機)の二一型を製造したとか。「零戦」の特色のひとつが当時にしては長めのボディに大きめな水平尾翼。軽くて華奢な機体に威力の大きな機関銃を装備したので、発射の反動による機体のブレを少しでも抑えるための対策なのだとか。

そりゃ機動力全然違いますよね。大戦初期の零戦の強さはスペックの強さといえそうです

カラーリングのほうは付属の塗装色は説明書に沿って「名灰白色」という明るいグレーで塗っているのですが、どうやら最近は「灰緑褐色」だったというのが定説になっているようで、これがまた全然色が違うんですよね・・・💦 そんなこと聞いたら、もう一回作り直したくなるじゃないの。

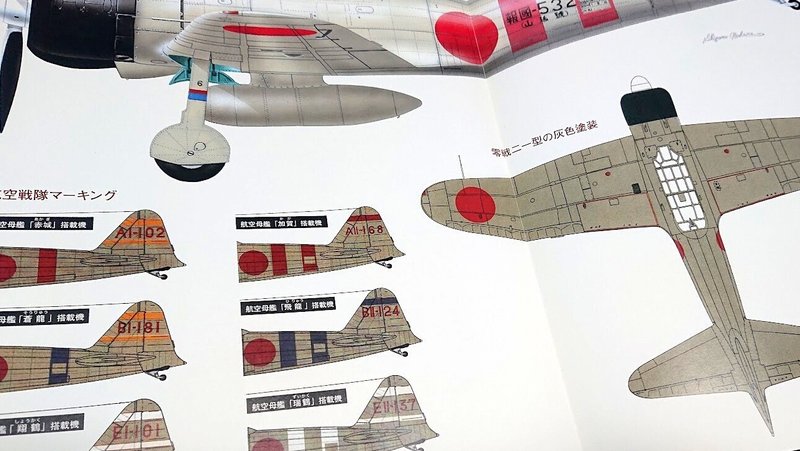

(『日本陸海軍機大百科』零式艦上戦闘機二一型「零戦二一型の塗装と部隊記号」より転載)

◉三二型(A6M3)・・・1942年(昭和17年)4月~

(台南航空隊 ニューギニア ブナ基地所属カラーリング)

三二型は「零戦」初の大規模改修機です。エンジンをターボ付きの栄21型に換えて約200馬力アップ。主翼の端の折り畳み部分をズバッとカット。これによって両翼の幅が1mも小さくなっています。それによって、速度や上昇性能などが向上しています。キットでも主翼の両端が短くなっているのが確認できますよね。あと、エンジン変更によってエアインテーク(空気取り入れ口の位置も下から上へと変更になっています。

プロペラの間にエアインテークが見えますでしょうか

武装も主翼内に収められた20mm機銃の携行弾数を60発から100発に増やされています。また機種の7.7mm機銃は、二二型では操縦席前から発射された弾丸がカウル上部の溝に沿って進むデザインになっていますが、三二型ではカウル内部の空洞を通って発射されるブラストチューブ方式に変わっています。空気抵抗による弾速低下を防ぐなどの狙いがあったのだと思われます。

エンジン変更でカウリング部が延長され、その分機体が主翼の前縁部まで後退しています

三二型は今回の改修による燃料タンク容量ダウンで、航続距離や航続時間が低下してしまいました。タイミング的に長距離を飛ばないといけないようなミッション(ガダルカナルなど)と重なってしまい、距離を飛べない三二型は活躍の場が少なかったようです。結局、わずか343機しか製造されませんでしたが、後に戦線が変化し、航続距離を厭わない戦場においては重宝されたようです。なにしろ翼の幅が短いぶん、高速飛行時のターンなどは他の機体に比べて容易だったというパイロットの話もあります。

今回僕が選んだカラーリングで特徴的なものは機体側面の「報国-870(洪源號)」のマーキングです。これはいわゆるスポンサー名なんです。当時、献納(機体をつくるのに必要な資金等を提供すること)することがお国のためということで、多くの企業や個人資産家だけでなく、一般市民も団体や市町村単位で献納していたようです。機種を問わず、献納で誕生した機体は陸軍では「愛国號」、海軍では「報国號」と呼ばれました。それを追跡調査された凄い方がいて、そのリストがあります(以下リンクより)。その数、判明しているだけで陸軍2,000機(番号は7,000番台まで)、海軍は約1,300機(番号は5,000番台まで)という、とてつもない数字です。それだけの数の軍用機が国民の助けで生産されていたという事実に衝撃を受けます・・・。

同時に、愛国號などのリストを見ると1,000番台をピークにどんどん確認できる機体の数が減っていってるんですよ。大戦末期に向かうにつれて、献納書や絵葉書などの記録が残らない状況になっていったのもあるでしょうし、そもそも機体に書き記すような余裕も無くなっていたのではと思います。初陣で行ったっきり戻って来ないような機体もあったでしょう。航空機を技術とデザインの産物として眺めるのは大好きなのですが、大戦機の世界ではこういう事実に突き当たることも多いです。それゆえ、兵器としての飛行機や戦車などのメカを作るのが好きなモデラーさんたちほど、戦争の悲惨さや無意味さを理解されているんじゃないかなと僕は思っています。

ということで、前半ここまででいったん区切ります!

続きは《後編》へ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?