ちんちんだが賞が欲しくなってしまった。

私はちんちんなんですけど、賞が欲しくなってしまった。

ちんちん短歌と言うものを作っていて、何かと言うと、ちんちんなんですけども。

つまりですね、短歌とか、文芸的なものに、悪意とふざけたこころを持って「ちんちん」というワードを入れ込んだ短歌を大量に作り、短歌SNS(「うたよみん」というサイトです→https://www.utayom.in/)を荒らしまわろうとやっていたのですが、作り続けていくうちに1年、2年と経ち、ちんちん短歌を続けて8年目になってしまったのです。

で、そこで作った1000首の短歌で同人誌を作り、文学フリマで売ったところ、「あ、こういうのすごく楽しいなあ」と思い、もっとちんちん短歌を作り続けたいなあと思い、同時に、コロナ禍で仕事も人間関係も何もかも失ってしまって、がんばって選挙に行って共産党に入れたのだけど、すぐには生活は改善されないっぽいので、ちんちん短歌を考えることで何とか1日を生き伸びているというような状況。

で、賞が欲しくなった。

や、前に自分、こんなことを言ってはいたんですよ。

ちんちん短歌を商業利用して家賃分稼ぎたいなあとおもっているのだが、前に下記画像のようなこと(ちんちん短歌はセクハラだ「短歌」のつもりで作ってないので新人賞に出しません)を書いてイキってしまったので、商業利用する手段がかなり限られる。格好つけてしまったんだよなあ。モテたかったのだ。 pic.twitter.com/od6F4QDjJ8

— 藤田(なめし)描 (@namecatbeliever) January 9, 2022

でも気が変わった。気が変わったのです。だから、前の言葉はなし。

賞があれば、もっとこう……「一人の頭のおかしい人が丘の上でなんか叫んでいる」状態から、「『あの丘の上にいる頭のおかしい人は、頭のおかしいけれど、まあ気さくでいい人だよ。耳を澄ましてその声を聴いてごらん。5・7・5・7・7になっているよ』と村で疎ましく思われてるボロを着た賢者が、冒険する旅人に語ってくれている」状態に持ち込めるんじゃないかなあと。

だから、賞とったほうが、「安心感」をもって、他人を巻き込みやすくなるんじゃないか。

あと「ちんちんのくせに、賞もらってやがらあ!」と、まずそういう入り口で面白がってくれて、参加の糸口になってもらえる気もするし。

この二つがでかい。「他人を巻き込むときの安心感」と「ちんちんのくせに」という冗談の感じの二つが、今のところ私が賞をほしいなあと思っている動機なんです。

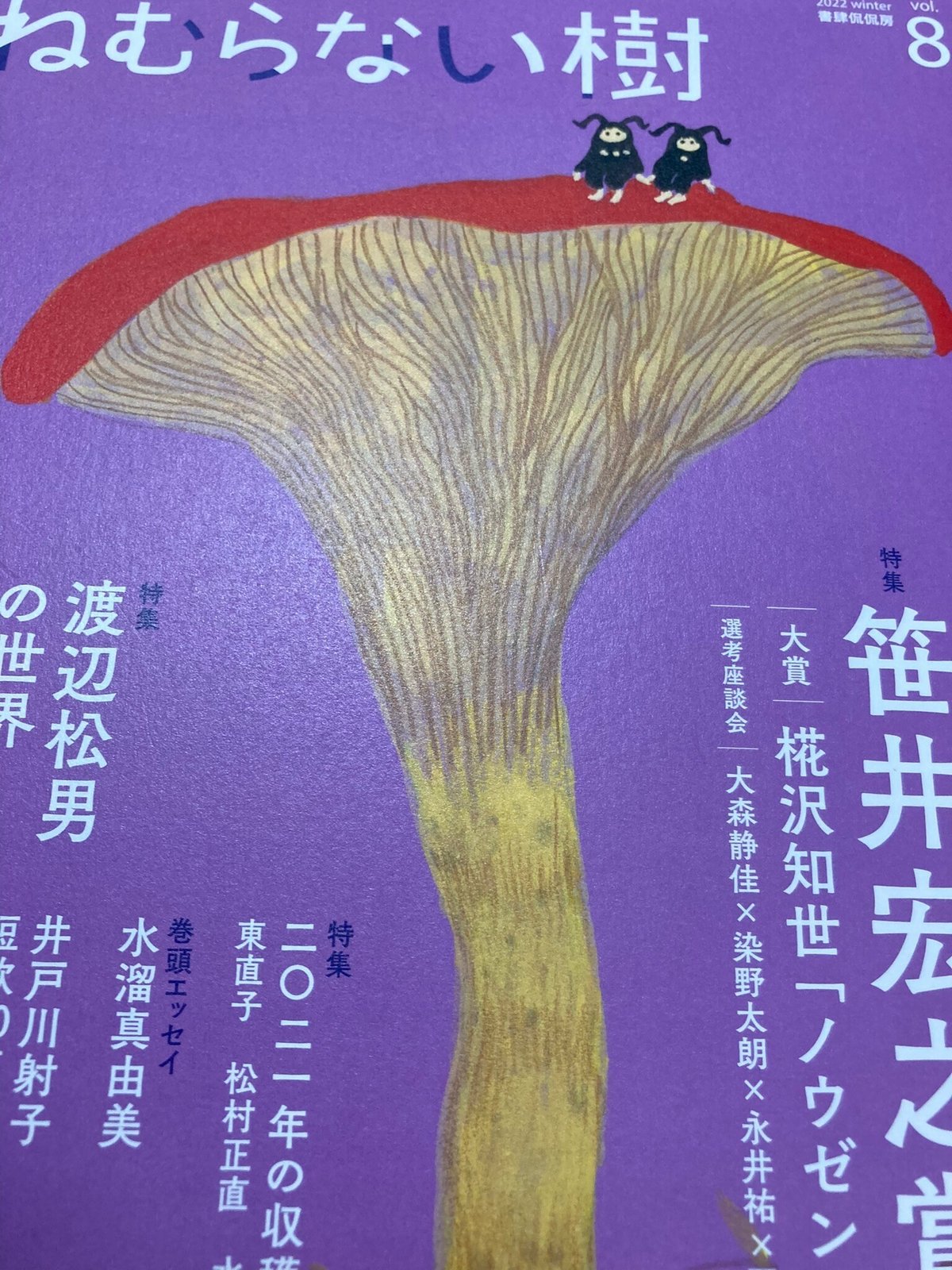

で、この間でかい本屋さんに寄った時、賞を主催している出版社の雑誌を買った。年に一回くらいで出てる本のなのかな。半年くらい前に出た本。

『ねむらない樹』vol.8という本を買い、短歌の賞の発表をする号だったのだけど、おれ、初めて短歌の選評というが、選考の座談会を見たなあ。

大賞ほか、個人賞の短歌(50首)も掲載されていて、さらに最終選考もすべて(抄だけど)掲載されている。

こういう点が、小説の新人賞とかとは違うよなあと思った。最終候補をみんながその号の中で閲覧できて、読者も全員、選評に参加できる感じ。

選考者が、誰に「◎」したのかという一覧表もあって分かりやすく、さらに「〇」を付けたものは座談会に話題にあげられていて、いろいろ話し合われている。

座談会の様子。一読した感じ、すごく和やかっぽく……感じたのは……僕の読みが浅いんだろうか。丁寧に、いろんな観点から褒めたりしている。

そして「そーか、こういうところ褒めるのかー」って思ったり。

この、短歌の……「連作」という形式で載っていて、「短歌って一首ごとに評価されるんじゃないんだなあ」と思った。というのも、一首一首ではなくて50首という塊の中で浮かび上がってくる作者の主張とか、面白い感じ、歌の中で歌われているキャラクターを評価したりしていて。そういう感じなんだなあと思った。

これはきっと、「書籍化(歌集)する」前提で審議してるんだなあと思った。一冊の本にしたとき、面白い新人さんはどれかなあと。たしかに、出版社の主催している大会なんだから、最終的には「いい新人さんを見つけて、いい本を作り、文化的にも商業的にもいい感じになってほしい」というっていう感じなのだから、そうか。短歌がまとまって本になって、面白いかどうかを見ているのだなあ。

そう考えると、「短絡的なアイデア、ネタ的な文体に乗れない。」という言葉が座談会で出てきて、あーって思った。そうか。大喜利の答えみたいな短歌は、たとえ一首で目を引いたり、題材や着眼点として面白くても、「歌集」のストーリーの中でそれが出てきたら、流れとしてよくない、のかなあ。

僕のいままでの「面白い短歌」の基準が、「一首で目を引いて、その人でしか作れないようなスペシャル感がすごい出てくるもの」だったので、どうしても「ネタ的」なところに目が行きがちだった。よくわからないネタ。こんなところを31文字にしようとしたのは、お前が初めてだぜ! みたいな短歌を、いい短歌だと思っていたなあ。

話を戻すと、出版社の賞って、あくまで「本にすることで完成するという事が前提となっている」んだなあと思った。それは当たり前の話か。

じゃあ、おれがもらう賞は、出版とかが目的じゃない賞のほうがいいのかなあ。

短歌で賞だと、他にも

【第52回北原白秋顕彰短歌大会】というのがあり、これは「1人1首、自作で未発表の作品に限ります」という条件。主催団体は柳川市……市! 市の教育委員会、生涯学習課文化係! なるほどなあ……。

目的としては、「市の生涯教育を発展させて、最強の生涯教育を市でやってますアピールをし、市民に生涯教育をすごいさせたい」という目的なのかなあ。

だから、いろんな人に投稿してほしいから「一人一首」。短歌の数ではなく、人数がほしい。だから、投稿するときに1000円払う。すごい人数がきっと応募するから、それが運転資金になると。

これは俺、違うんだなあという事がわかる。

他には【第10回現代短歌社賞】というがある。「歌集未収録作品300首を章立てし、小題を付して下さい。」とあり、これはもう、即戦力、即本にしたい、本にする原稿を送ってください、ということなんだろうなあ。

300首が最初からほしい、ということは、この出版社の短歌の本はだいたい一冊300首なんだろうなあ。逆に言えば、300首以下の短歌集は作らない。それ以外の選択肢はない。ということは、フォーマットがたぶん決まっている。届く読者もある程度決まっている、という事かなあ。

じゃあ、これもきっと違うのかなあ。

【第42回全日本短歌大会】というのもある! 全日本! きゃ、キャプテン翼の世界だ……。

応募要項を見たら応募用紙があり、左側に原稿用紙もある。つ、つまり……手書きか! 2首一組での応募で、2000円の参加料。

これは目的は……なんだろう。「日本歌人クラブ」なる団体が主催していて

「日本歌人クラブは現在、約3,000名の会員が所属し、歌人相互の親睦を計り……」

とあり、うわあ! これ、ここで賞を取れば、3000人に褒められる、ワッショイワッショイされるということかあ!

目的が分からない。わからないが、賞の名に「文部大臣賞」とか「毎日新聞社賞」というのもあり、これは新聞社と文部大臣と連携してますよ、とても団体としても文化としても、短歌は新聞社や大臣に近いですよアピールという事なのか。

となると、これも自分が応募するような賞じゃないんだなあ。

どこかに、

「頭がおかしい」

「気が狂っている」

「貧乏人らしく金のためならなんでもやりそう」

「短歌は一応、ここ10年くらいは継続的に作っていけそう」

「短歌の中の人じゃなく外の人に視線が向いていて、重犯罪以外はなんでもやりそうだ」

「気が狂っている」

ような人を選出する大会や賞があればいいんだけど。ないのかな。

その目的は、まあ普通に国家転覆とか、文化的な政権交代を迫る人材発掘とか、ないのか。国家転覆を目的とする団体、現状の短歌発表形式の革新を目的にするような団体って。

ないか。ないよな。そういうのって、自分で作るなり、呼びかけるなりしかないんだよな。そういうもんだよな。

だから、その呼びかけのためにも、一回は頭を丸めて仏門に入り吉野へ行き、身を隠さねばならん。日本史を勉強するとわかる。そういうもんだよね、乱を準備するって。

乱を起こしたいなら、自分が王族か、そうでない持たざる者なら、陳勝のようにホラを吹くか、劉邦のように他人に甘えまくるか、大塩平八郎のように独学を極めて門弟を集めて乱を奉ずるか。

わしは王族でもなく、「上野のお山で毛皮をなめしていた」一族の末裔と祖父から聞いていたので、いまんところ陳勝、劉邦コースだなあ。となると、賞を得て天下に挙兵するよりも、呉広や蕭何を得る方が先だよなあ。

人徳かあ。

ないからなあ。

サポート、という機能がついています。この機能は、単純に言えば、私にお金を下さるという機能です。もし、お金をあげたい、という方がいらしたら、どうかお金をください。使ったお金は、ちんちん短歌の印刷費に使用いたします。どうぞよろしくお願いします。