暗いニュースの明るい読み方。中国市場からの撤退ケースから日本企業のダイナミズムをサポートするエージェンシーサービスを考える。さあ、ブランドを創ろう!

中国市場からの日系ブランドの撤退ニュースは悲観的なことでしょうか?---バイアスに負けずにマーケティング視点で考察してみましょう!

花王メリーズについてのニュース

日本のメディアは、日本企業の中国市場撤退をセンセーショナルに報道することが多いです。私はこの記事そのものについては楽観的な見解を持っています。

僕はこの記事は花王という先進的な企業のグローバル規模での経営資源の戦略的配分について書かれていると理解しています。

つまり、単なる撤退のニュースではなく日本企業が将来の機会を積極的に取り込もうとしていることを意味しています。

「次」を見据える日本企業

水素エンジンのような「次の大きな変化への準備」を追求するトヨタの企業活動と同じように映ります。

中国農村でのノマド生活で見えたもの

昨日まで約1ヶ月間、中国の地方に滞在した経験から、中国市場を中心に以下のように日本の企業とブランドの課題をマーケティング・広告領域の視点からまとめてみました。

6つのポイント

1:メイド・イン・ジャパン」に対する認識の変化 - 「メイド・イン・ジャパン」を表すラベルだけでは価値になっていません。それを中心としたマーケティングや広告戦略は中国市場では効果が限定的です。特に現地製品の目覚ましい進歩がこのシフトに寄与しています。

2:グローバルNo1とローカルブランドの二極化 - 電気自動車(EV)の成功は、中国経済を世界第2位まで押し上げました。「自信」は中国の消費者のインサイトの一つです。同時に国際的な起業やブランドや企業は引き続き競争相手と見なされています。その優位性と価値の証となっている。例えば、世界のEV市場をリードしようと努力する中国企業や消費者にとって、そのカテゴリーをリードするテスラは憧れとライバル意識が同居した存在です。適度なクオリティと適度な値段(値頃感)を持つローカルブランドはその中国マーケットのインサイトを上手に吸収しています。

3:複雑な流通網のナビゲーター - 日本市場の流通網で直面するような複雑さは、中国における外資企業・グローバルブランドの課題です。この市場の複雑さが、現地企業に物流における優位性をもたらしています。コンシューマーブランドとして独自の流通網を構築することは、日本企業にとって簡単なことではありません。多額の投資とパートナー戦略が必要です。最近のKirinの日本製ウイスキーブランドの欧州におけるチャレンジが象徴しています。

4:パートナーシップによるマーケティング課題の克服 - 工業製品が現地ブランドと競合する中、現地のインサイトをしっかりと理解し、機能的な価値だけではなく、情緒的な価値を創りマネージしていく必要があります。そのブランドが持つ固有の価値を効果的に伝えることがマーケティングにおいて極めて重要です。しかし、この点に長けたパートナーは、日本の広告代理店においては多くは存在しません。歴史的に日本国内のメディアバイイングに特化してきた日本型エージェンシーは、国境を超えてマーケティング、ブランディング、広告の専門知識を活用していくという課題に直面しています。

5:グローバル規模のブランド・サポート人材の不足 - 残念ながら、日本の代理店には現地市場を効果的にナビゲートするノウハウと人材が不足しています。特に、グローバルなブランドマネジメントの専門家の育成は遅れています。多くのグローバルエージェンシーがブランドマネージメントに対しては洗練されたノウハウを持っています。そのノウハウはシンプルかつ力強いものです。そのノウハウは日本市場では十分活用されていません。これは日本市場における日系代理店と外資系代理店双方が抱える課題です。つまりグローバルブランディングのノウハウとその実践は日本にある広告代理店の多くは持ち合わせていないと極論することが出来ます。

6:広告の役割と報酬体系の再定義-広告活動は、企業活動と消費者をつなぐ重要な川下工程までが含まれます。グローバル化する日本企業は上述の通りこの領域でのパートナー不在という課題に直面しています。日本の広告代理店は歴史的な経緯もありメディアのハンドリングとそれによる報酬体系の構造に慣れています。また多くの日本のクライアントも人件費ではなくメディアコミッションで広告代理店をリワードする傾向にあります。「メディアを買う(売る)」ことを中心にした役割と報酬体系を改めて見直し、ブランドづくり(価値づくり)とターゲット接点でのその運用の役割を担うマーケティング領域のパートナーとして広告代理店を位置付け、それに相応しい報酬体系に移行すべきです。

今後の論点としてのマーケティングの視点

この6つの課題はマーケティングにおける4Pの問題が根元にあるように思います。

6つの課題を解決するためにはマーケティングについて日本のクライアントさんとマーケティング活動を幅広くサポートする日本の広告代理店が向き合う必要があります。

ぜひみなさんと議論と実践をしていきましょう。そのために私はThree Plus Sixの活動を通じて開かれたプラットフォームを提供していきます。

グローバル・エージェンシーとエージェンシーグループは、その成り立ちも含めて日本型広告代理店サービスと異なっているところがあります。彼らのブランド・サポートに関する洗練されたノウハウを学びながら日本のエージェンシービジネスに取り入れていきましょう。

エージェントとしてそのノウハウをグローバル化する日本の得意先に理解してもらい一緒に実現していくことが必要です。

成長に野心的な組織と企業文化、得意先との文化の共有

国境を超えてサービスを提供するグローバル企業においてCGO、CROやCMOという役割があります。成長に貪欲です。

そして彼らの配下にはマーケティングの専門家だけではなくサプライチェーンをマネージする購買部門が存在します。

彼らの野心的なマインドセットを活かす企業文化も無視できません。

上述のような日本企業の組織的な課題や企業文化を共有することが広告活動には重要なテーマです。

上記点についてはぜひ議論しましょう。

転換期です。自信を持って、積極的に

特定の市場からの離脱は、一般的に後ろ向きなニュースとして受け取られます。特に長く停滞し自信を失った日本市場では顕著です。

今転換期が来ています。

悲観的な結論を急がずに、エージェンシーは日本企業の活動をサポートしましょう。

日本企業の「次」を見据えた視点が色々なところに現れています。私たち広告に携わる人間も将来を描き得意先と一緒に次に向けてアクションをとるべきです。

クライアントのエージェントとしてブランドづくりの重要性

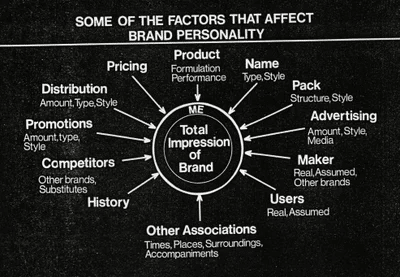

今改めてブランドが注目されています。

ブランドづくりは価値を共有する仲間づくりです。文化づくりです。

その実践に向けてマーケティング観点と勇気と積極性をもってクライアントのエージェントとしてアクションすること、これが広告業界の一番の課題です。

経営リソースの活用であるマーケティングとブランディングは別のものではありません。

それは統合的・体系的に捉えてプランすること、そして、得意先のエージェントとして実行すること、そして、一連の活動をモニターしていくことが大事です。

上記プロセスは何より得意先が期待していることです。

(追記)ブランディング(価値づくり活動)のケースについてこちらにまとめてあります。ご一読ください。

このテーマはnoteでも掘り下げていきます。

もちろんThree Plus Sixの活動で実践していきます。

The Greatest | Apple: 私たちもGreatestを目指しましょう!

さあ、ココロに届けよう!

さあ、ブランドを創ろう!

中国関連の記事を書きました。

よろしければ以下を読んでいただけると嬉しいです。

UnsplashのVladimir Kramerさんが撮影した写真をヘッダーに使用しました。

よろしければサポートをよろしくお願いいたします! みなさまのお役に立てるようにこれからも活動を続けます! 今後ともどうぞご贔屓に!