ブルアカの元ネタの映画をひたすら観る①

ブルーアーカイブに出てくる映画ネタの元ネタをひたすら見ていきます。ただ映画を見て感想を書くだけなので、8割くらいはブルアカとなんの関係もない話をしています。(残り2割はほんのりとブルアカと関係があります)。

映画とかブルアカのネタバレはありません。

見ていく順番はノリで決めているので、2023年の話題が多いです。あと、映画によってぜんぜん感想の量が違います。筆が乗って、つい。ごめんっす!

全員で地獄に行くっすよ。

男たちの挽歌(1986年)

香港のマフィア、マーク(チョウ・ユンファ)とホー(ティ・ロン)はこれまで何度となくともに修羅場をくぐり抜けてきた親友。しかしあるときホーは父親から足を洗うように頼まれる。ホーの弟(レスリー・チャン)が警察官を目指して警察学校に通うことになったため、弟が真実を知って取り返しのつかないことになる前にマフィアをやめなくてはいけないというのだ。ホーは最後の仕事のつもりで台湾での取引に行くのだが、そこで裏切りに遭って逮捕されてしまう。弟はホーの秘密を知り、マークは復讐のために単身で大立ち回りをして負傷し、組織のポストは裏切り者に奪われてしまう。3年後、ホーの出所をきっかけにして、過去を清算するための壮絶な闘いが幕を開ける──。

もはや説明不要かとも思うけど、ミナのスキルモーションの元ネタ。ミナの服装とか発言全般の元ネタといっても良い。

香港映画なんてぜんぜん見たことがなかったのでかなり新鮮だった。有名な贋札燃やすシーンがかなり序盤で驚く。

最初のほうはずっとおじさんがいちゃいちゃしているだけだけど、話が転がり始めてからはどんどん暗い話になっていき、最後にはカタルシスもある。ストーリーは純化されているし、画面も切り詰められていて、すべてがよくできている。ロングコートに二丁拳銃というスタイルもとにかく恰好良い。(ミナの使っているベレッタM92FSもこれが元ネタ)。80年代の香港はリアルサイバーパンク都市でほんとうにヴィジュアルが良いなという詠嘆もあった

いちいち真似したくなる場面が多いのもこの映画のすごいところで、例えばマークがコップを咥えて一気飲みするところとか、アタッシュケースを超ビビりながら開けるところとか。

あと「天国のレスリー・チャンにおやすみなさいって言うため」のレスリー・チャンってこのひとなのか!という感動があった(無知)。

ミナについては他にも映画ネタがいくつかあるので、いずれ拾っていきたい。

レッド・ドラゴン(2002年)

カスミの固有武器「レッド・レクター」、イチカの固有武器「レッド・ドラゴン」などの元ネタ。本作の続編である『羊たちの沈黙』も元ネタなんだけど、そっちは昔観たことがあったので、今回は『レッド・ドラゴン』のほうを観た。

なお、原作の発表順と作中時系列は『レッド・ドラゴン』→『羊たちの沈黙』→『ハンニバル』だけど、映画の制作順は『羊たちの沈黙』→『ハンニバル』→『レッド・ドラゴン』。ちなみに『レッド・ドラゴン』は1986年版も存在する。

FBI捜査官ウィル・グレアム(エドワード・ノートン)は、精神科医のハンニバル・レクター(アンソニー・ホプキンス)が連続殺人鬼(食人鬼)であると突き止めて、命懸けで逮捕する。レクター博士の事件で重い心労を負ったグレアムは一線を退いて生活し始めるが、新たな連続殺人鬼が現れたことで捜査に復帰させられる。グレアムの機知で犯人の手がかりが見つかっていくものの、最終的に捜査は行き詰まってしまう。そこでグレアムは犯罪心理の専門家でもあるレクター博士の知恵を借りる決断をする──。

ストーリーの骨格は『羊たちの沈黙』とほぼ同じで、FBI捜査官がサイコパスであるレクター博士の意見を貰いつつ連続殺人鬼を追い詰めていく。キモいし怖いので観るひとは選ぶけど、シナリオも画面もよく出来ていて面白い良い映画だった。

アンソニー・ホプキンスは黙って立っているだけでめちゃめちゃ怖いし、エドワード・ノートンもちょっと頼りない秀才感が良い味を出してる。

レッド・ドラゴンに出てくる連続殺人鬼が崇拝しているのが、ウィリアム・ブレイクの『巨大な赤い竜と太陽を着た女』という絵画で、この絵に出てくる「赤い竜」のヴィジュアルがカスミのキャラデザの着想元になっていると思う。

ところで、イチカはクラリス(『羊たちの沈黙』の主人公)がモチーフかと思ってたし(そういうふうに言っているひとも多い)けど、性格豹変からの銃ぶっ放しとかを思うとレッド・ドラゴン(ミスター・D)の要素もある気がする。

15時17分、パリ行き(2018年)

イベント「TRIP TRAP TRAIN」の章タイトル「3時10分、ゲヘナ行き」の元ネタ。『3時10分、決断のとき』という映画もありそっちもゆくゆくは観たい。

アメリカから旅行に来た幼馴染三人組がアムステルダム発パリ行きの電車内でテロリストと対決するという、実話に基づくストーリー。電車の場面は終盤にようやく出てきて、それまではひたすら三人組の生い立ちを追うというストイックな構成を用いている。実話なので地味といえば地味だが、それゆえに実感がこもっていてリアルな手触りなのが良い。三人がそれぞれ悩みを抱えながらも成長していく様子が丁寧に描かれていて、そこはさすがのイーストウッド映画だと思う。

いちばん驚かされたのは、主演の三人が実際に事件に立ち会った三人(つまり本人役)だということで、これは映画を見終わるまでまったく気づかなかった。三人ともすごく自然体に映っている。

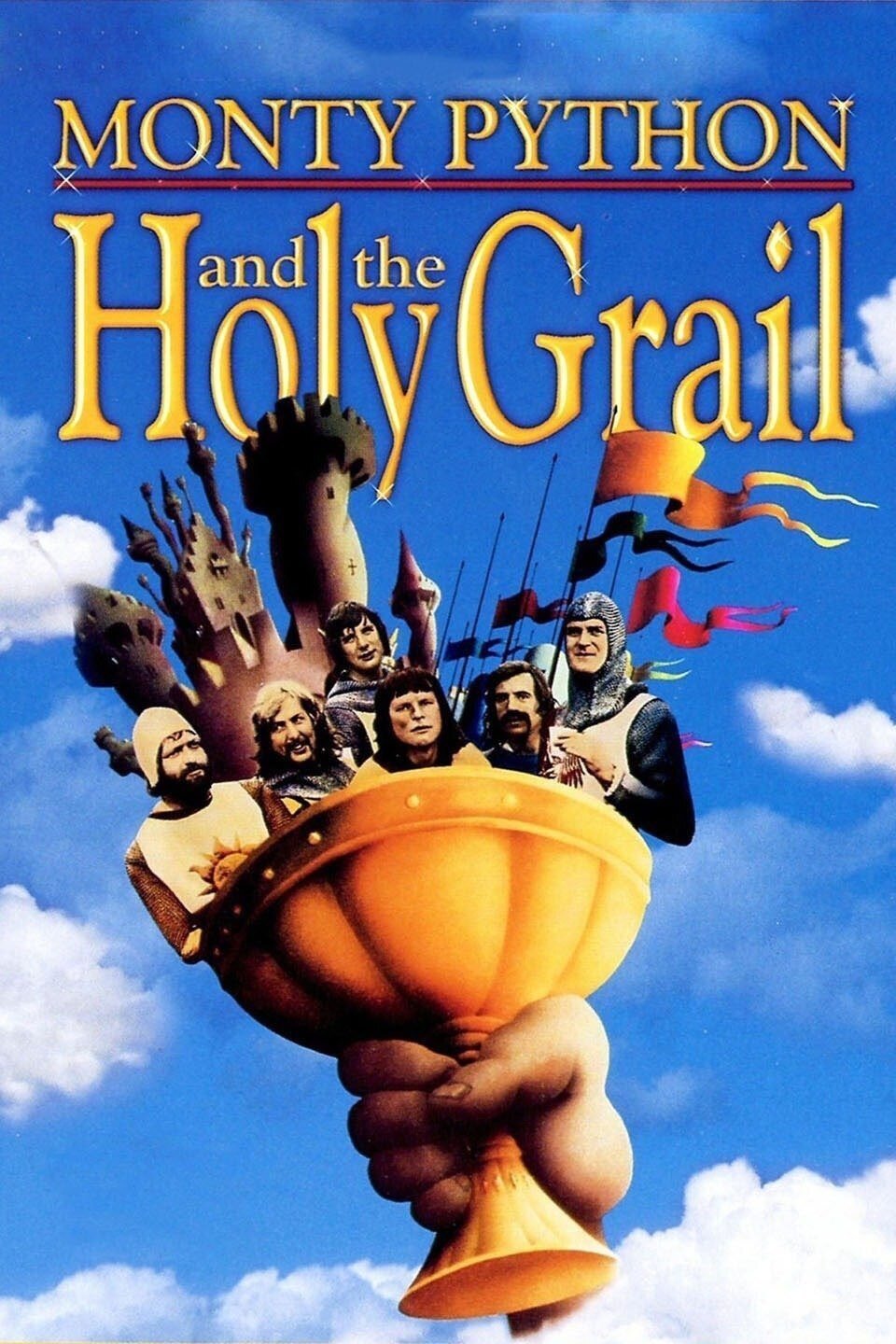

モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル(1975年)

カルバノグの兎の元ネタである「カルバノグの洞窟に棲む殺人ウサギ」が登場する映画。TVシリーズとして知られるコメディ「モンティ・パイソン」の劇場版で、アーサー王伝説をひたすらパロディして不条理ギャグみたいなことをずっとやるという話。モンティ・パイソンというのはあえて平たくいえばドリフのコントの英国版みたいなのをひたすらやっていた番組だ。

殺人ウサギの話が出てくるのはけっこう終盤で、それまではひたすらアーサー王たちが聖杯を探して騒動を起こす話をやっていくのだが、そもそもアーサー王伝説の元ネタを追うのに相応の知識を要するのと、モンティ・パイソン特有の二周目・三周目のギャグをやっているせいで個人的にはあんまり笑いどころがわからなかった。TVシリーズのほうが圧倒的にわかりやすい気がする。

「カルバノグの兎」のストーリーとなんらか関係あるんじゃないかと思うひともいるかもしれないけど、特になんの類似性もないのでご安心ください。

女と男のいる舗道(1962年)

フランス映画を代表する監督ジャン=リュック・ゴダールが撮影した映画。ゴダールの映画は苦手なので(よくわからないから)敬遠していたが、改めて見ると魅せる場面が多いと気づかされる。この映画は娼婦を描いたひたすらに暗い話なんだけど、映像は常に美しいし、台詞は良い意味で思わせぶりだし、一見の価値はある。

この映画には主人公のナナが哲学者と議論するアドリブの場面がある。その中の「微妙な噓というのはほとんど誤りに近い」という台詞をトモエが引用している(モモトーク)。伊坂幸太郎の『死神の精度』でも同じ箇所が引用されているので、そちらで知っているひとも多いかもしれない。

ただ、この台詞が実際どういう意味なのかというのはかなり悩ましい。

文脈としては、哲学者とナナが「考えること」と「言葉」について議論を交わし、「話すことと考えることは同じ」「話をする(=思考する)人生には苦行が伴う」「しかし話をする(=思考する)人生は”高度の人生”である」という結論に至る。そこでナナが突然「噓」について口にするので議論が混乱している。哲学者は「噓も思考を深める手段だ」としたうえで「噓と誤りの間に大きな差はない」という。

哲学者はそこから「フランスの哲学が上手くいかなかったのは誤りを過度に恐れたからだ(逆にドイツ哲学はそれを恐れなかったので発達した)」という自説を展開するので、結局「噓≒誤り」はどちらも「思考を深める手段」という理解らしい。そして、ここで哲学者がいっている噓は「微妙な噓」であって「日常的な噓」ではない。

「微妙」という言葉がそれ自体微妙なのでニュアンスを取りづらいが、例えば「明日、金を払うよ」と言って払わないのは日常的な噓=明らかな噓だろう。じゃあ微妙な噓とは何かというと、思っていることと言っていることが微妙にずれているような噓のことではないか。

例えば、何か不愉快なことがあって、ちょっとイラッとしたとする。けど、一方で怒るほどのことでもないよなという気もしていたとする。そんなときにボソッと「腹立つな〜」と呟いたとしたら、それは真実「腹が立っている」わけではないけれど、それに近い情況ではあるわけで、思っていることと言っていることは微妙にずれている。これは微妙な噓といえそうだ。

微妙な噓を使うのは、自分の考えていることや気持ちを上手く表現できないときだ。映画の中の哲学者も「言葉が見つからない」というふうにいっている。そんなときに微妙な噓を使うことで、ひとまずは思考の足掛かりができる。微妙な噓を使うことで一歩ずつ真実の思考に近づいていくことができる。

要するに、「微妙な噓というのはほとんど誤りに近い」というのは、「微妙な噓を通じて思考を深めることができる」というふうに読み返ることができそうだ。この映画自体が「微妙な噓」を通じて議論を深めていく構図になっているので、個々の台詞を過剰に読解すると容易に誤読しそうなのが怖いけど……。

翻って、じゃあトモエは何をいいたかったんだという話なんだけど、ここまでの文脈からすると、先生との交流という「誤り」を通じて自分の真実の気持ちに気付きたい……みたいなことなのかな。トモエのこともゴダールのこともけっきょくよくわからん。やっぱりフランス映画が好きなひととは仲良くなれる気がしない。

というわけで、今回は以上5本です。

第2回は、セイアが喋るようになるより先に出したいと思います。

(追記)

第2回も書きました。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?