「かながわ」の「かなざわ」へ。

こんにちわ。僕の趣味は、地域を出歩き郷土資料館や歴史博物館などにて歴史を調べること、そして漫画やアニメの鑑賞です。

そんな僕にピッタリなのが漫画やアニメの聖地巡礼。今回も聖地巡礼記事となりますが、僕の場合いつも、漫画やアニメのシーンだけでなく、その地域の歴史にもふれる要素も入ります。

(↓以下は過去の聖地巡礼記事。)

ふだんは、いろいろな町の散歩や郷土資料館などでの地域の歴史記事を書いていますが、地域の人々を成り立たせる川やダムなどの水資源や人々のくらしについての考察などもしています。字数が多くてマニアックで、いつもボリューミーですがよろしくお願いします。

実は、神奈川県に「金沢」という地名があるのはご存知でしょうか?

石川県の金沢市ではありません。神奈川県横浜市金沢区です。

「金沢八景」「金沢文庫」「八景島シーパラダイス」が有名な場所ですね。

「金沢動物園」もありますが、名前だけ聞くと、よく石川県の金沢にあると勘違いされるようで。関東の人は、北陸新幹線の切符とらなくても電車の乗り継ぎで行けます!

今回、僕がハマったアニメ「ぼっち・ざ・ろっく」の主人公の「後藤ひとり」(通称「ぼっち」ちゃん)の出身地が、「金沢八景」という設定。

金沢八景という場所を知ったとき、僕はふと以前見学した「横浜市歴史博物館」にある地形ジオラマ「六浦湊」を思い出しました。埼玉県民でなかなか横浜にうとい僕ですが、あの模型のインパクト、とても印象的なので、ぼっちざろっくの聖地巡礼のついでに、行ってみたくなりました。

ピンクの髪がぼっちちゃんで、ギタリストだがコミュ障で人見知りがひどい主人公。

初めてライブを試みるも、ノルマチケットを売ろうとするが、売る伝手がなく苦しんでいます。

六浦湊があった金沢区は、横浜市の中心地でもある中区の山下公園や中華街、西区のランドマークタワーやみなとみらいの南部。横須賀と隣接しています。

神奈川県の位置関係は以下の地図です。

今回ご紹介するのは、まず横浜市歴史博物館。ここでおもに金沢の歴史を探ります。

そして「ぼっちざろっく」の聖地巡礼を通して、金沢八景の現地の様子をお届けします。

横浜市歴史博物館における「金沢」。

僕は秩父・飯能方面の山のふもとに住む田舎者です。

しかし、その秩父と飯能は実は横浜とつながっている。それが「副都心線」で、近年西武池袋線と直通になり、西武の埼玉は飯能・入間・所沢、東京は清瀬や東久留米と西東京市(ひばりヶ丘)、23区では練馬駅と豊島区の池袋駅を結ぶだけでなく、新宿(新宿西口駅など)と渋谷駅、さらに神奈川方面は横浜に向かっていきます。

横浜市歴史博物館は都筑区、「センター北」が最寄りです。

そのため横浜駅手前にある「日吉」(横浜市港北区)で「横浜市営地下鉄グリーンライン」に乗り換えます。

さあ、横浜(特に金沢区)の歴史を探訪しましょう!

この高架線路に沿った道路の奥を左折すると横浜市歴史博物館です。

「港北ニュータウン」のセンター地区で、横浜市のベッドタウンとして開発が進んだよう。

そろそろ左折しましょう。

2Fの大きな広間に常設展。中心に特別展示、その周辺に常設の歴史展示部屋で、「原始Ⅰ(縄文まで)」「原始Ⅱ(弥生まで)」「古代(律令制から武士の出現)」「中世(鎌倉幕府とのつながり)」「近世(江戸時代まで)」「近現代(横浜開港以後)」。コンパクトな展示ですが、横浜中心地(東京湾沿い)にある神奈川県立歴史博物館(桜木町駅・馬車道駅近く)と横浜開港資料館(日大通り駅・山下公園すぐとなり)とはまたちがった視点を学べます。ちょっと内陸の方にありますが…

各部屋、中心にジオラマがどーん。まわりに詳しい資料・遺物などが展示され、見やすく印象も強い。

3度目の来館で、詳しく解説したいところですが、今回は六浦湊の展示がメインです。

個人的に、細石刃に再び興味を持ちました。

「石器の刃こぼれ、修理が大変~!」→「使い捨てにすればよくね?」ってことで、小さい石器の破片を薄く磨き刃にして、木や骨に溝をつけて周辺にはめこむ!

使っていくうちに刃こぼれすると、その小さい刃を捨てて、代わりの刃をはめこむ。

僕が興味を持ったのは、ただはめこむだけだと安定しないから、接着剤を使っただろうということ。アスファルトが使われたようだが、他の接着剤は何だろうなと。

さて、ここから中世のコーナー。六浦湊の地形ジオラマです。

埋め立てにより、今と海岸線は一変しています。位置関係の把握が難しいですね。

解説します! 金沢は三浦半島の東側(東京湾側)の付け根に位置する横浜の南端。半島はさらに伸びて横須賀に至る。

同じ西側(相模湾側)の付け根に鎌倉がある。

金沢は古来より湊(港)町として発展したようで、鎌倉幕府も鎌倉への物資輸送の拠点として重要視しました。

特に、三浦半島の東西を結ぶ拠点。東京湾(当時は江戸湾と呼んでいた?)、さらには東国の物資を、風や波が荒れる三浦半島の先端(横須賀)を迂回(遠回り)せずに、陸路として物資を運ぶことができる。

さあ、六浦湊をクローズアップ!

袋状の湾の手前、向かって左下に六浦がありますね。今の関東学院大学のあるところ。その東、小さなふたつの半島が突き出た手前(瀬戸神社と今竜院の間)が金沢八景駅。

金沢八景駅のふたつ突き出た半島(現在の平潟湾、後述)の北側のものと、橋でつながっているの(袋状の湾の右側の半島)が野島につながる半島(今の野島公園駅)、洲崎。それより手前の瀬崎と間違えませんように。

位置関係を、細かく見ながら繰り返します。

瀬戸神社と金竜院の間の金沢八景駅、その前に広がる平潟湾。

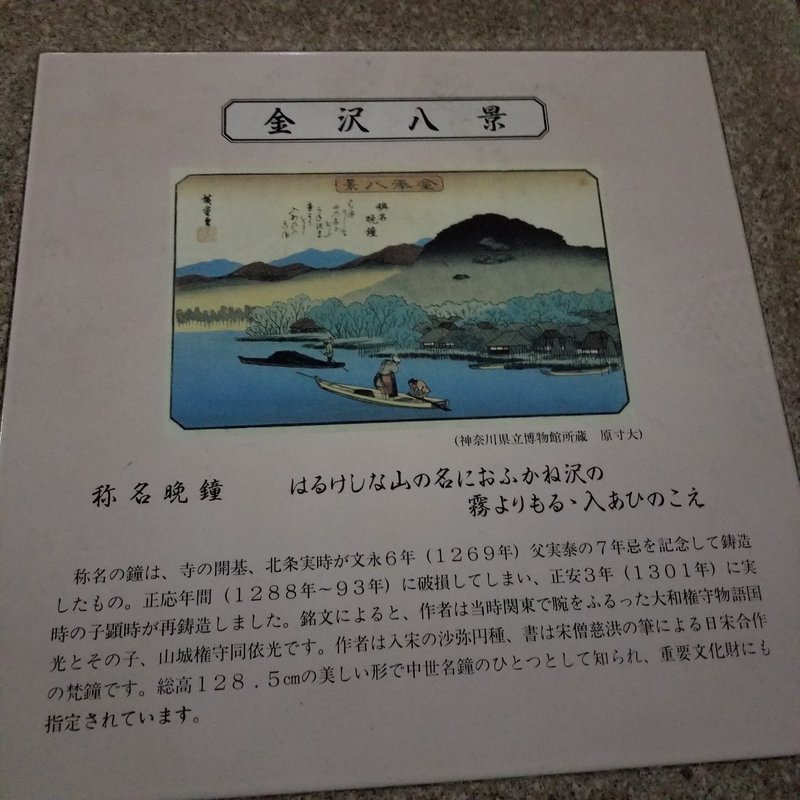

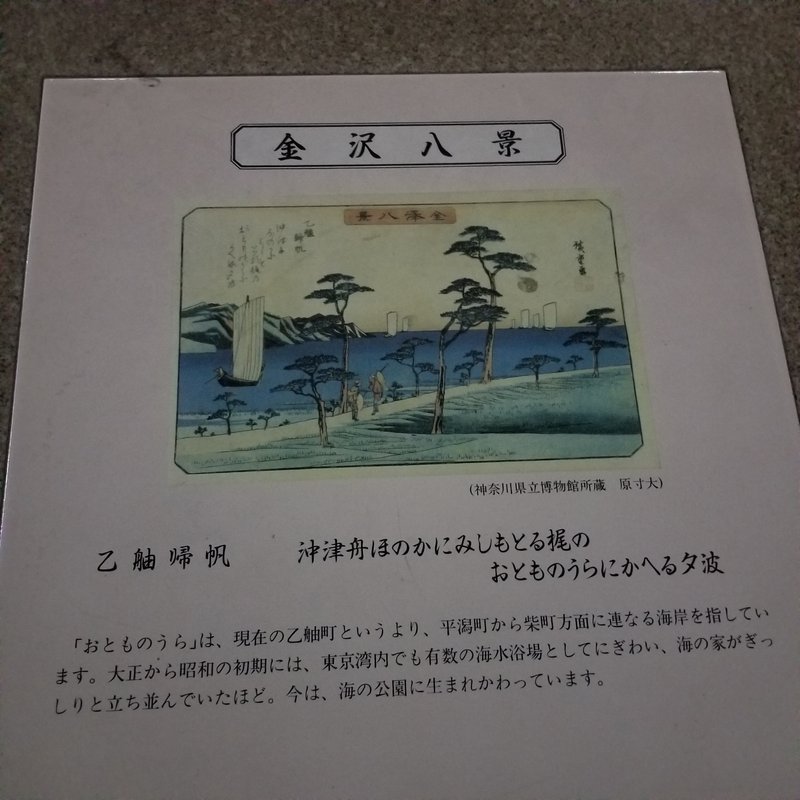

金沢八景は当時、瀬戸と言われていたようだ。後述するが、金沢八景の地名の由来は歌川広重の浮世絵です。

半島の東側は現在の「海の公園」で、横浜唯一の海水浴場となっています。

そして、海の公園にあたる海岸の沖に、現在の「八景島」がつくられます。

今は八景島シーパラダイスという遊園地・水族館・ショッピングモールなどでにぎわっている神奈川県屈指の観光地ですが、実は高度経済成長期にこのあたりは大部分埋め立てられ、八景島も19800年に埋め立てられてできた人工島なのです。

「金沢八景」から名付けられました八景島は、金沢八景駅から「金沢シーサイドライン」で「野島公園」「海の公園南口」などと結んでいます。

手前に八景島駅、半島の北に称名寺。

そしてその先、さきほどの「袋状の湾」の北にあたる金沢文庫。

さて、肝心の「金沢」の地名と「金沢文庫」「金沢八景」の地名の由来。

石川県の金沢市と関係はありません。

石川県の金沢は、「芋ほり藤五郎が山芋を洗っていたら、砂金が出たので、金洗いの沢」から名付けられたとか。珍妙だなぁ。

横浜市歴史博物館によれば、この神奈川県の金沢は、金ではなく、砂鉄が取れた。鍛冶がさかんになる中で、特に平安時代に富豪といわれる有力者が農具以外に所領を守るため、武士となり始め、そこから武具を作りはじめた。金属をつくることと、「かねざわ」という地名がつながったのか。

また、金沢文庫長でもあり歴史学者でもあった関靖による「かねさわ物語」によれば、秩父から多くの鍛冶職人が移住してきて「かねさわ」と呼ばれるようになったと。

ちなみに、秩父は、筆者である僕の近所。どうやら、鎌倉幕府の忠臣だった畠山重忠が秩父周辺(男衾地方)にある菅谷館の出身なので連れてきたらしい。

僕の故郷と金沢がつながったような。重忠も遠い鎌倉、移動も大変だったろうが今は重忠の故郷は東武東上線の武蔵嵐山駅、副都心線と小竹向原で合流し、僕のように電車で2時間ぐらいで行ける。

重忠さんのいろんな功績もあり、そこからあれやこれやの歴史を経て、今はこんなに便利になったにちがいない。

さて、金沢の地名が日本中で有名になるのは、高校日本史の教科書にも載っている「金沢文庫」だろう。

ここを支配していたのが「金沢北条氏」である。鎌倉幕府の執権の本家(得宗家)とどういうつながりかというと、金沢北条氏の祖先は北条実泰である。

2代執権の北条義時の子で、のち3代執権となり武家最初の法律である御成敗式目を制定し鎌倉幕府を安定させた北条泰時とは異母弟。

多くの妻をめとった義時の「伊賀の方」の子で、のち7代執権となる北条政村の弟である。伊賀の方と泰時・政村は、2022年に大ヒットしたNHK大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」でも後半に出てきますね。

(※ちなみに政村は、泰時死後の鎌倉幕府を支え、元寇がはじまるきっかけである蒙古国書が届いた1268年に、執権を18歳の時宗に譲り、時宗を助けながら元寇という国難を乗り切った人物。

某朝〇新聞や、今の高校教科書などは、「時宗がフビライハンの国書を無視と拒絶したため、元寇がおきた」という「時宗悪役説」を流してますが、僕の見解は全く違います。外交として実に正しい態度をとったと。時宗でないなら日本はモンゴルの属国になっていたかも、とも思う。まあ、元寇についてもいつかは描いていきたいなあ。)

政村の弟の実泰は、母方の一族の伊賀氏が政変を起こしたときに、父方の所領がある金沢にうつり、このころ主君であった鎌倉幕府3代将軍の源実朝と、兄の泰時からとった「実泰」と名乗り始める。

その子の実時も、父と同じく鎌倉幕府執権の側近である評定衆を務めるが、元寇1回戦目の文永の役の翌年に引退、書籍や蔵書を集めた「金沢文庫」をつくる。

もともと「かねさわ」と呼んでいたが、江戸時代に加賀藩前田家の「金沢(かなざわ)」が有名となり、多くの人が「かなざわ」と呼ぶようになった。

野島の半島の北。ここに金沢北条氏の菩提寺である称名寺がある。

再び、金沢文庫の西、袋状の湾の東の金沢八景と六浦湊に戻ります。

金沢八景のもとになった浮世絵師「歌川広重」の八景の話は後で。

昔からの主要産業は、漁業、製塩、鍛冶のようです。

改めて、現在の地図と、中世の六浦湊のジオラマを見比べてみましょう。

海岸線が埋め立てられ、あまり名残が見えないですね。

南はすぐに横須賀、横浜に本社がある自動車メーカー「日産」の工場が集中するところ。横須賀最北部(金沢のすぐ南)の町・追浜(おっぱま)とか日産の工場の町ですね。

さて、いつか横浜市歴史博物館全体のご案内もしたいところですが。文字数が半端なく多くなりそうなので、下にあるいくつかの写真くらいで。

奥から3つ目に「さくらや」が見えます。

その1つ、さくらや(桜屋)の復元ジオラマで、僕はこれをよく見に行きます。

いろんな角度にいろんな人が滞在していて楽しい。

菅笠、手甲、脚絆、股引など旅装束。草鞋なので足が汚れ、入り口には桶に水を汲み足を洗う。

料理は何かな。ジオラマのボタンを押すと声が聞こえ、「ヒラメ」とか声が聞こえた。

風呂場は宿場のどこかにあるのか、体を拭いて終わりか。

障子やふすまだけで仕切られてプライバシーはあまりなかったから、うるさかったのだろうな。

坂本龍馬暗殺後、妻「おりょう」が住み込みの中居として過ごしてました。

僕も子供の頃、生まれ故郷の長崎の浜の町、旧ユニードの前で、魚や雑魚、野菜や漬物などを青いプラスチックの小皿で並べて売っている行商人を多く見ました。

懐かしい、昭和の風景…。

さて、六浦湊の昔を堪能したので、実際の六浦こと金沢八景の周辺を歩きます。ここからがアニメ聖地巡礼。

ただ、センター北から、今度は横浜市営地下鉄ブルーラインに乗り換えて。

上大岡から京急線に乗り換え、金沢八景駅を目指します。1時間ぐらいです。

金沢八景、「ぼっち・ざ・ろっく」の聖地へ。

京浜急行の金沢八景駅へ。

京急は三浦半島南端の三崎口から、横須賀中央、金沢八景に金沢文庫、上大岡、横浜、京急川崎、京急蒲田、品川と泉岳寺を結びます。

京急線、レトロっぽい車両なのがかっこいい。羽田空港に枝分かれするし、先まで乗っていけば成田空港にも行ける。

ちなみに、金沢八景駅から京急逗子線に枝分かれし、ここで六浦駅、最後は「逗子・葉山駅」へ。葉山というと、アニメ「イジらないで、長瀞さん」の舞台です。

京急線、金沢八景から南に行くと横須賀市の中心街である横須賀中央駅へ。

(スローループとぼっちざろっくのコラボシーンも有名ですが、作者の「うちのまいこ」先生(スローループ)と「はまじあき」先生(ぼっちざろっく)のお二人は個人的にも仲良しです。

さて、金沢八景駅に話は戻ります。

金沢八景は、主人公「ぼっち」こと、後藤ひとりちゃんの出身地です。

…ノルマチケットを売る伝手もない。そもそもみんなの前で演奏する度胸もない…

生来の「コミュ障」であるぼっちは、ふとテレビで見た「ロックは陰キャでもできるんで」というセリフに促され、ギターを手にし、中学校生活3年間、毎日1日6時間ギターに捧げますが、ぼっちなのは変わらず。

ふとした縁でグループ「結束バンド」に加わりますが、コミュ障が災いし「バンドの演奏」ができません。自分の人生のすべてであった「ギター」すらやんわりと「なんていうか…へたくそだね」と一蹴されます。そういうぼっちちゃん、いろいろ苦労しながら、さまざまな奇行でみんなを驚かせ楽しませ、ついに初ライブへ。その転機になったのが故郷の金沢八景での廣井師匠との出会いです。

アマチュアバンドのカリスマですが、普段酔っぱらってばかりです。

1話にバンドを組む決心をしたぼっちちゃんが身だしなみを整えた花屋は駅前です。

6話「八景」にて。金沢八景駅目の前の平潟湾、その手前の琵琶島神社で困り果てるぼっちと酔いつぶれた廣井師匠が出会います。

ちなみに、ぼっちざろっくは日本の実在するバンド「アジアンカンフージェネレーション」(アジカン)をモチーフにしており、サブタイトル「八景」もここから。

たぶん同志(同じぼっちざろっくファン)でしょう。

まあここで、「ぼざろファンですか?」とか声はかけません。僕もぼっちちゃんと同じくコミュ障人見知りなんで、もし「ちがいますが」とか言われると、ぼっちちゃんの言うよう「精神崩壊どころか消滅」します。

ちなみに、僕は写真は自分が写り込むのは嫌な派でもあります。

大人気らしく、なかなか「ぼっちざろっく」グッズがない。

アニメイト新宿にもこれしかなく、しかも1人1個ずつの限定。

よく原作コミックがほとんど売ってない(ふつうに売っていると思うのだけど)という悲鳴をツイッター界隈で聞きます。グッズはまだまだ壊滅的にない。

琵琶島は、北条政子が近江(滋賀県)の琵琶湖の竹生島から勧請した弁天様を祭っており、もともとここは海で、金沢八景駅となりの瀬戸神社と琵琶島は橋でつながっていたようです。

平潟湾を沿って歩きます。多くの船が泊っている、美しい湾です。

ここの傍で、ぼっちちゃんが廣井師匠の背中を押すようなベース演奏を背に、初ライブ(路上)を行います。

音楽にもこだわるこのアニメ、廣井師匠のベース音が、まさにぼっちちゃんのギターの背中を押す感じのように聞こえて尊く、大好きなシーンです。

廣井師匠とぼっちの演奏が聞こえるようだ。

平潟湾の奥へ進んでみましょう。

住宅街に入ると、ぼっちちゃんの実家のモデルといわれる教会。

初めて家にお友達が来るも、コミュ障ならではの奇行を繰り返し、部屋に貼られたお札も見られ(練習場所は押し入れの中)。

なんやかんやで、ぼっちちゃんが実は美少女だということがバレてしまいます。

戻り、平潟湾の先まで来ました。橋をわたると野島や、横須賀の追浜へ。

ぼっちでひたすら歩く、これこそ「ぼっち・ざ・あるく」。

…ぼちぼち戻りましょう。

駅前のラーメン花月でニンニクぶちこんだラーメン食べたい。ぶひぃ…

金沢八景駅に道路を渡る直前、歌川広重の金沢八景の浮世絵が。

元禄七年、ここに立ち寄った中国の心越禅師が「中国の瀟湘八景にそっくり!」と絶賛したことから金沢八景と言われ、歌川広重がのちに「近江八景」とともに浮世絵として「武州金沢八景」を描いた。

さて、これから2時間以上かけて帰宅します。

ご飯を食べたいところだが、花月のラーメンを食べたらブヒブヒとなりそうなので、コンビニで巨大な特製肉まんと、廣井師匠愛飲のお酒を飲みました。

まあ、ほんとはクラフトの缶ビールも買っているが。

さあ、ここから京急で品川駅まで、山手線で渋谷まで、そして副都心線で帰ります。

せっかく買ったアクキーとともに撮影できて、しかも金沢文庫や金沢八景、「神奈川の金沢」が勉強できて何よりでした!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?