コロナの時代に振り返る「人生を変えた写真集」その壱〜ダイアン・アーバス&荒木経惟

旅もフットボールもない週末が、またしても巡ってきた。

緊急事態とか、異常とか、非常時とか、最初のうちはあたふたしていても、時が経てばそれも「日常」となる。1カ月前に感じていた不安や寂しさは、少し薄れつつあるわけだが、これはこれで恐ろしいことだと言えよう。以前、こちらでも指摘したが、この状況がさらに続けば《スポーツ観戦の喜びそのものが忘れ去られてしまうのではないか》という私の危惧は、本当に現実のものとなりかねない。

最近、旅とフットボールの夢をよく見るようになった。一昨日は松本、昨日は大阪とバンコク、そして今朝はザグレブで不良サポーターに絡まれて「いいかげんにしろ!」と叫びそうになったところで目が覚めた。その土地のフットボールを求めて旅をして、何かしらトラブルに巻き込まれて「ああ、夢だったのか」というのが、ここ連日のパターンとなっている。幸か不幸か、私はまだまだ旅とフットボールを忘れることはできないようだ。

旅とフットボールの欠落は、当面の間は夢の世界で追体験するほかない。そして現実の世界では、ZOOMを使った取材を続けながら、原稿にする日々が続いている。そうやって非日常的な日常を過ごす中、最近は「夢の世界でもどうにもならないこと」について危機感を覚えている。それは何かといえば、写真。最後に一眼レフカメラを使ったのは、4月15日のインタビューカットで、以降はまったく撮影活動ができていないのだ。

最近はもっぱら書く仕事のほうが多い私だが、肩書を「写真家・ノンフィクションライター」としているのは、写真家としてフリーランスの活動をスタートさせたからである。だが今は取材先で撮影ができず、閉ざされた日常をスマートフォンで記録することでお茶を濁している。写真家としての私は、ずっと死んだような状態が続いてるのが現状だ。

以上、長い前置きとなってしまった。今月は本来のOWL Magazineの主旨から少し外れて、「自分にとっての写真」について考察する機会に充てることとしたい。といっても、巷に溢れる不要不急の「温故知新」コンテンツにはしたくない。そこでヒントとしたのは、最近SNSで流行った「7日間ブックカバーチャレンジ」。自分でやってみて感じたのは、書棚にいつまでも残っている本というものは、思いのほか自分の人生に影響を与え続けている、ということだ。

写真家としての視点で、あらためて自分の書棚を見渡してみたとき、しばらく手にとっていない写真集の一群に気付く。うっすらとホコリを被った、それらを引っ張り出してみると、初めてページをめくったときの記憶が鮮明に蘇る。それらの多くは、80年代の終わりから90年代の終わりにかけて購入したもの。写真の面白さに目覚めてから、写真家になりたいともがき続けていた時代である。そんなに収入もなかったはずなのに、5000円もする洋書の写真集を購入していたりしていて、当時の自分にいじらしさを感じたりもする。

そんなわけで今月は2回にわたり、自分のキャリアに間違いなく影響を与えたであろう写真集を書棚からピックアップしつつ、どういった部分が今の仕事につながっているのかを考察したい。直接的に「旅とフットボール」について語るわけではないが、多少の遠回りをしつつも元の鞘に戻ってくる(はず)。サッカーファンには馴染みのない固有名詞が頻出するが、なるべくわかりやすい解説を心がけるので、しばしお付き合いいただければ幸いである。

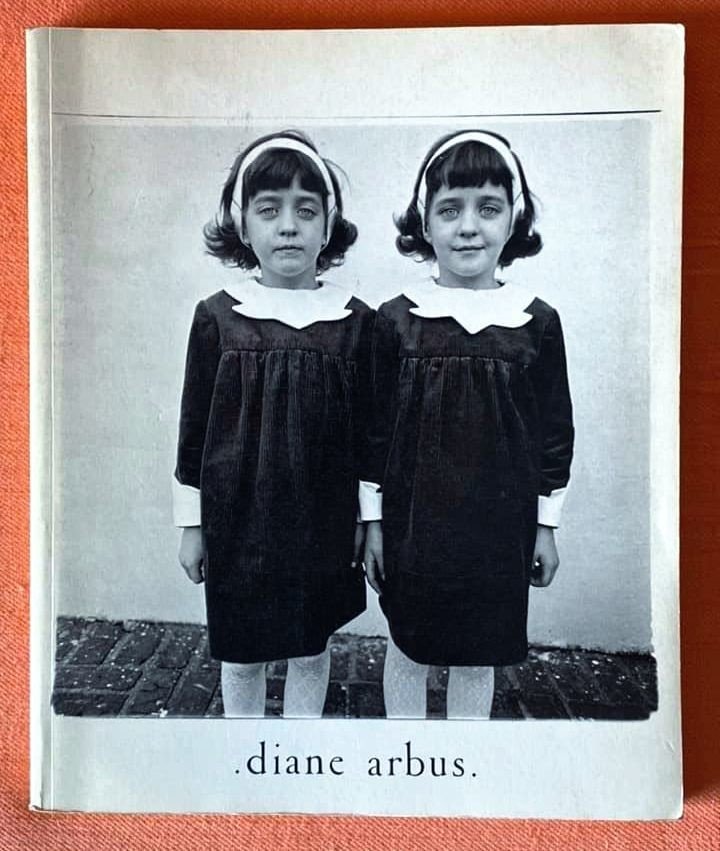

まず紹介するのは、アメリカの女性写真家、ダイアン・アーバス(Diane Arbus, 1923 - 1971)の写真集。カバーに掲載された双子の少女のポートレイトを、一度は目にした人も少なくないはずだ。この作品にインスパイアされたスタンリー・キューブリックが、映画『シャイニング』(1980)の中で双子の女の子の幽霊を登場させたのは、わりと有名な話だ。奥付を見ると、この写真集は彼女の死(自殺だった)の翌年の1972年に出版され、私の手元にあるのは香港で印刷されたもの。新宿紀伊国屋の洋書コーナーで、5250円で購入した。

もともとファッション写真を生業としていたアーバスは、1956年にその活動を一切辞めてしまい、いちから写真を学びなおしてアーティストとして再出発する。この写真集には、1963年から死の直前の71年までの作品が収められているのだが、ページをめくるうちに自分の心拍数が上がっていることに気付かされるはずだ。私自身がまさにそうで、彼女の作品と出会うことで「写真表現の可能性」を強く意識するようになった。

アーバスが被写体としていたのは、畸形者や精神病患者や性倒錯者といった「アウトサイダー」と呼ばれた人々である。「普通の人」も登場するのだが、ひどく不機嫌だったり、緊張感がみなぎっていたり、要するにカメラを向けるのが憚れるような表情のものが多い。美しいとか、楽しいとか、元気が出るといった感覚とは、まったく真逆のベクトル。今風に言うなら、まさに「炎上案件」である。実際、ある写真展では、彼女の作品に憎悪に満ちた唾が吐かれたこともあったそうだ。

アーバスが単に好奇心を満たすため、あるいは扇情を目的として、そうした被写体にレンズを向けていたわけではないことは、その緻密で丁寧な作品作りからも明白である。むしろ彼女は「アウトサイダーたち」を、崇高なる者として接していた。自身、内面にさまざまな矛盾や問題を抱えるアーバスにとり、生来のトラウマを現実世界に表出させている彼ら彼女らの存在は、むしろ安らぎや癒やしを与えるものであった。アーバスが48歳の若さで死を選んだのは、あるいは被写体との関係性に永続性がないことを、自ら悟ったからかもしれない。

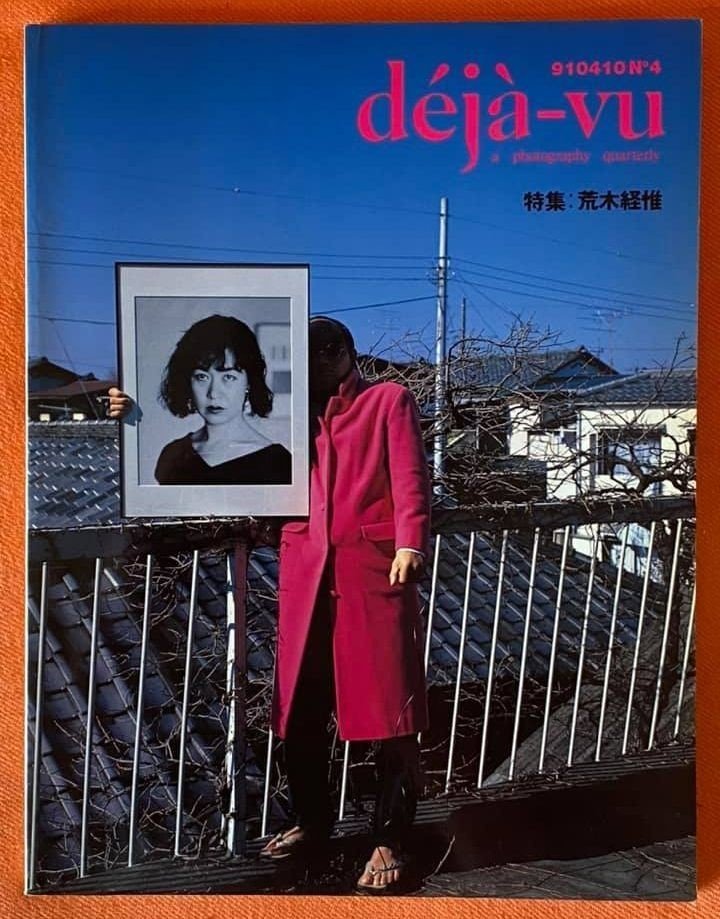

もうひとり、私が強く影響を受けた写真家として、「アラーキー」こと荒木経惟(1940 -)を忘れるわけにはいかない。この人については「女の裸ばかり撮っているスケベなおじ(い)さん」という印象をお持ちの方も少なくないだろう。半分は正解なのだが、エロスはあくまで彼の世界観の半面でしかなく、タナトス(=死)が表裏一体となって色濃く作品に反映されている。そう、アーバスとは違った意味で、彼もまた「死」を強く感じさせる写真家なのだ。

荒木の写真集は何冊か持っているが、ここで紹介したいのは『deja-vu(デジャ・ヴュ)』という季刊写真専門誌。1990年から95年まで20号が発売された。とことん作品の再現性にこだわった印刷からは、当時の出版文化の余裕がひしひしと伝わってくる。定価2400円という金額にも納得だ。91年4月に発売された第4号で特集されたのが「荒木経惟」。それまでのキャリアを総括するのに、最も適した一冊と言えよう。

この前年の90年1月、荒木は愛妻の陽子さんを病で失っている。単なる配偶者の死ではない。最も身近な被写体であり、創作意欲の源であり、そして批評家であり、モチベーターでもあった。荒木の写真家人生における、最初にして最大の危機。しかし彼は時間をかけながら、妻の死を咀嚼・消化することで、死そのものを表現の「武器」として獲得した。実に驚くべき強靭さである。

ここから先は

OWL magazine 旅とサッカーを紡ぐWeb雑誌

サポーターはあくまでも応援者であり、言ってしまえばサッカー界の脇役といえます。しかしながら、スポーツツーリズムという文脈においては、サポー…

よろしければ、サポートをよろしくお願いします。いただいたサポートは、今後の取材に活用させていただきます。