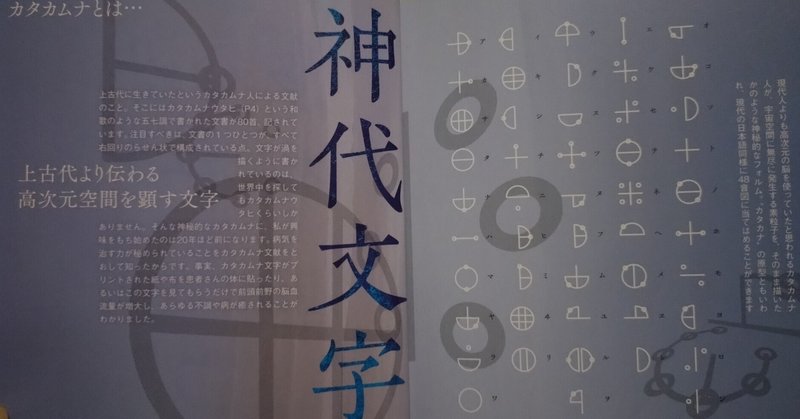

生きている事、死ぬ事、死後の世界、神話、意識、無意識、魂、霊性、宇宙、星、素粒子、自己と他者。自分が生きてる意味とその存在、その世界について探求していくマガジンです💫💫💫💫

- 運営しているクリエイター

#読書

【*】深層の「心」をチューニングして、コトバ(意味)のはじまりと共鳴する -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(64_『神話論理3 食卓作法の起源』-15)

(本記事は無料で最後まで立ち読みできます) クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第64回目です。『神話論理3 食卓作法の起源』の第三部「カヌーに乗った月と太陽の旅」を読みます。 これまでの記事は下記からまとめて読むことができます。 これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。 この一連の試みは、レヴィ=ストロース氏による『神話論理』を、レヴィ=ストロース氏がはっきりと明示して書かれていないことまで好き勝手に

¥610

「死」と死後の世界 〈死は存在しない〉パートⅡ💫 矢作直樹著「魂と肉体のゆくえ」を読みながらヌーソロジーも絡めつつ💫💫💫

10月の或日の事だった。 朝をFBを見ると知人からメッセージが。 「N君が亡くなったって。脳梗塞で今日が告別式」 ぼくは驚いた。N君は同い年。その3日くらい前にどでかい鍋で屋外で大量の落花生を茹でている姿を見ていたからだ。 「えっ!!」 驚きとともに少しの間ショックを受けた。残された奥さんと小さな子ども。彼に取り付けてもらってメンテは彼に頼もうと思ってた我が家のエアコン。 「おーい!まじか〜!!」 ぼくももうそんな年齢なんだな。平均寿命は上がってるとはいえ、ぼくもいつ肉体が終