万葉集に詠まれた魚料理を再現してみた

万葉集に、長意吉麻呂(ながのおきまろ)という方が読んだ鯛の歌があります。

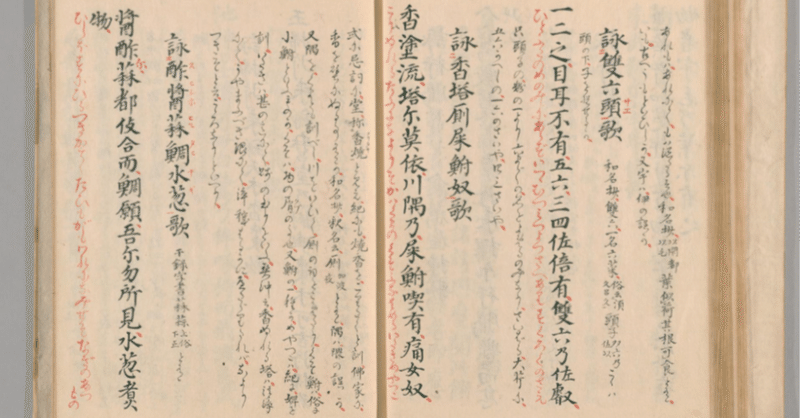

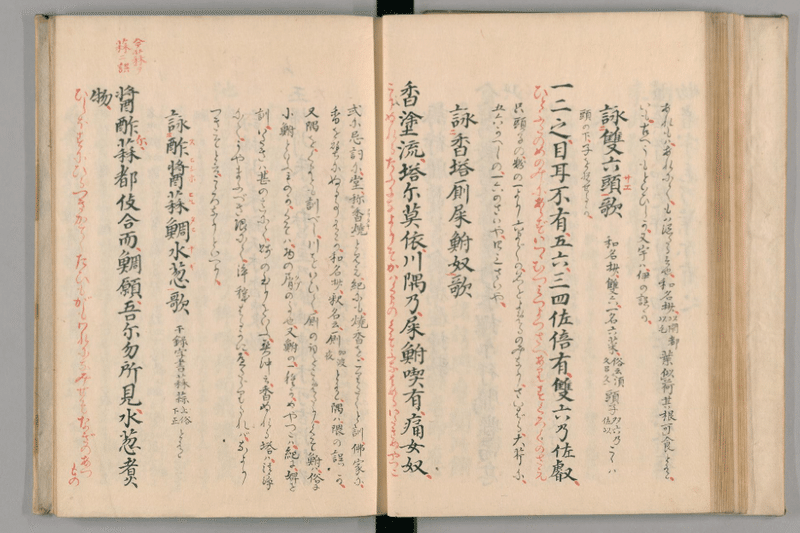

醤酢尓蒜都伎合而鯛願吾尓勿所見水葱煮物

これで「ひしほすに ひるつきかてて たひねがふ われになみえそ なぎのあつもの」と読みます。

(「こんなお吸い物とかじゃあなくってサ、醤酢に蒜いれたやつで鯛が食べたいのヨ」という願望をうたっています)

今回のレシピは「醤酢尓蒜都伎合」のたった七文字です。ひしお(みそ・醤油のご先祖さま)を酢に溶いたものに、ノビル(今回はにんにくで代用)を砕いたものを混ぜて鯛につけ完成です。

これを作った夏の日はもう暑くて火を使いたくなかった&当時でも鯛の生食はあったでしょうということで、お刺身につける形にしました。

酢の酸味とひしおの旨味にニンニクのパンチが絡まってなかなか美味しい...。古代の魚食シリーズで一番美味しかったのは鯛の青淵汁なんですが、2番目に入ったかもです。

でもこれ、日本というよりかは中華料理っぽかったです。考えれば当然といえば当然で、醤(ひしお=中華でいう「ジャン」)に酢にニンニク系を混ぜたらこうなるよなと。当時としては当然なのかもしれませんが、万葉集の魚料理を再現したら中華料理っぽくなったのは新鮮な感覚でした。

こういうのを延々やってると、色々な発見がありますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?