オンライン時代における挑戦!Fusion360 VADL T-2 チーム設計

どうも、テルえもんです!

先月、学生へのインストラクターを務めることを報告しましたが、先日、5月20日(木)にオンラインセミナーを行いました。

先月のnote投稿

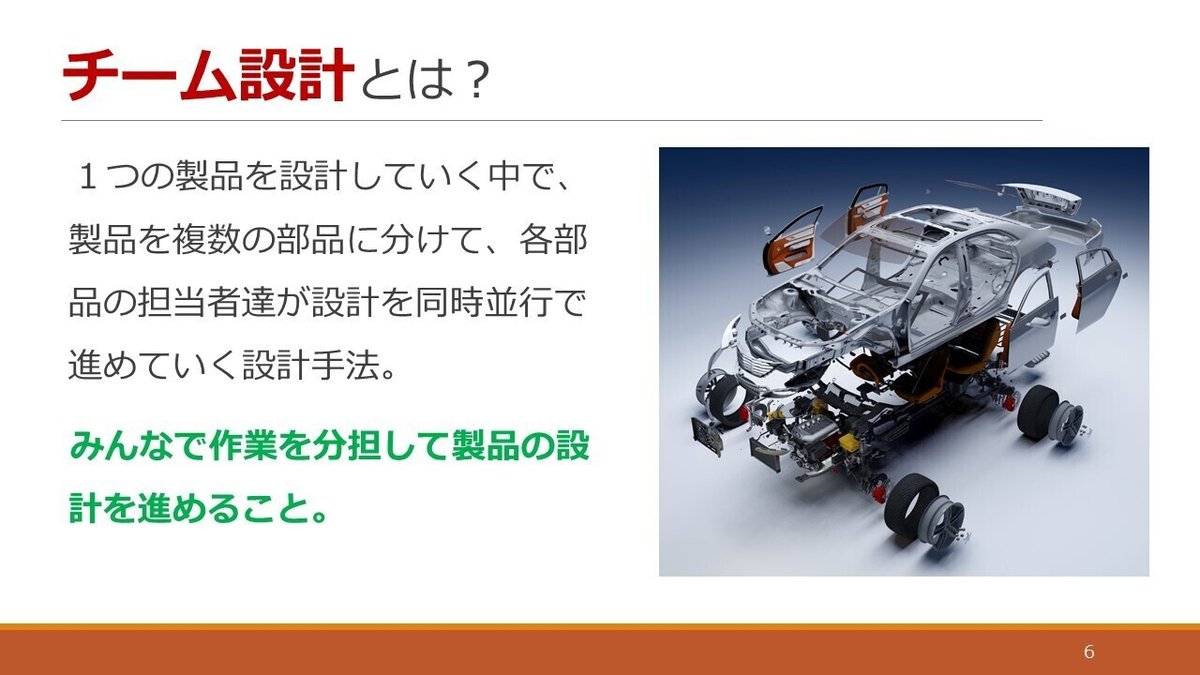

内容は、チーム設計についてです。

チーム設計とは、1つの製品を設計していく中で、製品を複数の部品に分けて、各部品の担当者達が設計を同時並行で進めていく設計手法。

要するに、

みんなで作業を分担して製品の設計を進めること!です。

前回も書きましたが、Fusion360 VADLとは、Virtual Academic Design Leagueの略で、学生たちがオンラインでつながり、チームで 3DCADであるFusion 360 を学び競い合おう!というものです。

前回のキックオフでは、データの共有方法については、簡単に説明したんですが、今回は本格的にチームでデータを共有しながら作業を進める場合について説明を行いました。

↓前回のスライドとZoomの風景

チームでのデータ作成例としては、こんな感じ↓

1つのパーツ(部品)でも、補強形状を検討する人、取付構造を検討する人など、複数人で協力して作業することで、設計期間の短縮ができます。

例えば、自動車の内装部品の裏側の写真が、こちら。左側がドア、右側がピラーとよばれるドアとドアの間にある柱です。こちらは、だいぶ昔のプリウスって車のものです。

これを1人でモデリングするってなると、検討するところも多くて、とても大変!ですよね。チームで協力することで世の中に早く製品を提供することができます。左側のドアで10名、少なくても5~6名くらいかな。

ちなみに、最近、「動け、ガンダム」のCMや動画を見ますが、あれは、100名ぐらいみたいですよ!

もう1W過ぎましたが、5/8...

Posted by Autodesk Fusion 360 ちょっとしたお話 on Sunday, May 16, 2021

製品開発プロセスは、会社によって違いますが、1つの例として、以下のような流れになります。

そして、一般的な製造業の組織として、下図になりまして、主にCADを使用するのが、設計者や金型、治具を設計する部門になります。

設計者が作成した3Dデータを色々な部門の人と共有して、生産性やコストなどの改善点をフィードバックしてもらって、データを作り込んでいきます。そういった会議のことをDR:デザインレビュー(設計審査)と呼んでいます。

設計者の仕事って幅広くて、会社によって、担当する範囲が違いますが、CADで設計するだけではなく、ExcelやWordなどで資料づくりをすることもあって、むしろ、その時間の方が多かったりもします。

ここまでが前置きの説明(←長い?)

ここから、3DCADの操作にも関わってくる、トップダウンとボトムアップのモデリング手法について説明します。

トップダウン手法とは、製品全体の機能やレイアウトを決めて、個々の部品を順次作成していく設計手法です。

ボトムアップ手法とは、先に個々の部品を作成し、それらを組み付けていく設計手法です。

実際の設計では、トップダウン手法とボトムアップ手法の両方を組み合わせた設計が行われています。

あと、私は参照モデリングと呼んだりしてますが、アセンブリ上で、関係部品を参照しながらモデルを作成する方法です。関係部品との隙間(クリアランス)、公差、バラツキを考えながらモデリングを行います。

この辺は、言葉は知らなくても何気なく行っている方もいるかもしれません。

ここからが本題でして、上記の手法があって、1人で作業する場合には特に問題になりませんが複数人のチームでデータを作成していく場合には注意が必要な点があります。

チーム設計する上での注意点として、CADデータを複数人で共有して作業をする場合には、CADのデータ管理機能・特性を理解し、きちんとしたルールをつくって運用する必要があります。

ルールがない中での運用は、大事なデータが上書きされて消えてしまったり、リンクが切れてしまったり、エラーが発生してしまったり等の問題が起き、設計業務がストップしてしまいます。

Fusion360では、同時に複数の人で同じファイルを開いて編集することは、オススメしません。

リアルタイムでの共同編集機能が搭載されていないためです。保存作業を行って、はじめてデータ更新が行われます。両方の作業データを合わせて保存をしてはくれません。

この注意点を前提として、Fusion360でのチーム設計する方法について、いくつかの方法を紹介しました。

少しだけ紹介すると、

構想レイアウトを作成する手法として、3つ紹介しました。

構想検討後のデータ展開については、A~Eの5つ紹介。

Fusion360のマイルストーン機能についても少し紹介。データを保存するときにチェックボタンが出てきますが、結構、知らない人いましたね。

多くの3DCADは、形状や他部品とリンク関係を持たせることができますが、データを関連付けてリンクさせることで、形状変更が追従して他部品も変更されるメリットなどがありますが、リンク管理で苦労したり、エラーが連鎖反応したり等のデメリットもありますので、無理に全てをリンク関係をつけて作業する必要はないです。

データの作り方は、色々な方法がありますが、必ずどれか1つを選ばなければいけないということではないので、組み合わせて使用したり、チームでルールを決めて運用することで、問題・不具合を減らし、設計期間の短縮、良い製品づくりへとつながります。

参加してくれた学生に伝えましたが、まずは、楽しみながらチームでロボットを自由につくってほしいです。

今回、紹介した方法を必ず使う必要はなく、まずは楽しく!!

どんなものができるのか、今から楽しみです♪

全国の学生がオンラインでつながる!

すごいワクワクするプロジェクトがスタートしています!

Fusion 360 VADLについて

https://www.myautodesk.jp/fusion360-vadl/2021/index.html

岩手から全国の学生をサポート!がんばります(^^)/

先ずは何よりも楽しむことを大切に♪

noteを最後まで読んで頂き有難うございます。 東北の岩手県北上市で3DCAD/CAM/CAE、3Dプリンタ、3Dスキャナ、リバースエンジニアリング等、ものづくりエンジニアの育成、企業のサポートをしています。地方創生・地域活性化に取り組んでいます。よろしくお願い致します。