観光は成長産業かつソフト・パワー

観光産業は成長産業であると同時に、内外の人々の見分を広め、日本を知る機会を提供する。「観光立国」という表現には違和感があるが、観光推進自体は大いに進めるべき。地域活性化、雇用機会の増大などの効果に加え、ソフト・パワーの発揮にも繋がる。オーバーツーリズムの問題にも対処していくことが、観光産業の持続性を高める。

観光名所の集中、淘汰、誕生

首都圏は今夏も猛暑の日々。多くの学校は夏休みに入っているであろう。子供の夏休みに合わせて夏季休暇を取得し、旅行などに出かける人も多いと思われる。夏は海や山を満喫できる季節でもあり、祭りや花火などのイベントも多く、子供の有無とは関係なく、外出機会が増える人も多いと思われる。

日本は人口減少社会に突入しているが、メジャーなイベントや観光地に出かけると人波に圧倒され、人口減少は本当かという気分になる。一方、人気が陰り廃れていくイベントや観光地も数多い。昨年(2022年)11月公開で大ヒットした『すずめの戸締まり』は廃墟になった観光地や遊園地などが舞台設定の一つとなっていた(「『すずめの戸締まり』から考えるコンパクトシティ、国土強靱化」(2023年1月17日)も参照)。

観光客の集中はSNSをはじめとするネットなどによる情報発信の影響も大きいであろう。一方で、今まではあまり注目されてなかったような観光地等が、個人のネットなどによる情報発信で訪れる人が増える事例も数多く報告されている。

我が国の場合、ヒットしたアニメやマンガの舞台などが新たな観光地となる事例も多くある。いわゆる聖地巡礼と呼ばれるものであるが、筆者が住む埼玉県を含め都道府県や市町村がタイアップして盛り上げに一役買うことも多くなっている。

従来の有名観光地に加え、SNSなどネットでの情報発信、アニメやマンガの聖地巡礼などは今や世界規模に拡大し、外国人観光客の拡大にも繋がっている。井上雄彦『SLAM DUNK』の舞台となった江ノ電鎌倉高校前駅周辺に台湾を中心とした観光客が増えたという報道もあった。新海誠『君の名は。』の舞台となった信濃町・千駄ヶ谷駅近くの須賀神社に筆者が2019年に訪れた時は、うだるような猛暑の昼下がりだったが、日本語以外の言葉を話す観光客が10組ほど、主人公の瀧と三葉がラストシーンですれ違った階段などをはじめとして思い思いに写真を撮ったりしていた。

観光需要は増加基調

(1)訪日外国人旅行者

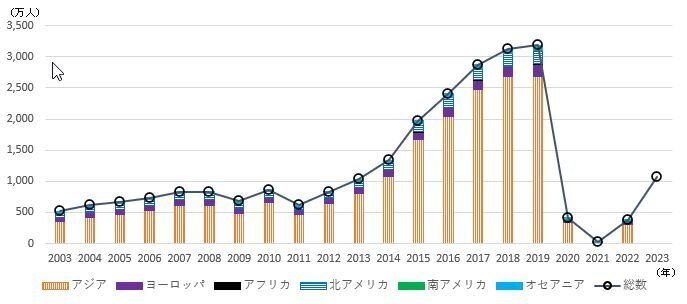

新型コロナウイルスが猛威を振るった2020~22年より以前は、観光需要は増加基調であった。特に訪日外国人旅行者数(統計上は「訪日外客数」)は、図示した期間ではリーマンショックを契機とした金融危機の2009年、東日本大震災が起きた2011年以外は前年より増えており、コロナパンデミック直前の2019年には3,188万人に達している(図1上図)。

なお、訪日外国人の地域別ではアジアからが大半を占め、次いで北アメリカ、ヨーロッパとなっている。アジアでは2000年代は韓国からの旅行者が最も多く、次いで台湾、中国という順であったが(図1下図)、2015年には中国からの旅行者が最も多くなり、コロナパンデミック直前の2019年までトップであった。2023年上半期は再び韓国、台湾の順となっている。

図1:訪日外客数(上図:総数、下図:アジアで訪日外客数が多い国)

(2)観光需要の経済効果

国土交通省 観光庁「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」(2022年3月)によると、コロナパンデミック前の2019年の内部観光消費は29.2兆円(図2)、生産波及効果は55.8兆円、付加価値効果は28.4兆円である。2019年の付加価値効果はGDPの5.1%に相当する。図示した期間では、内部観光消費は消費税増税があった2014年を除いて、コロナパンデミック前までは前年より増加している。なお、生産波及効果及び付加価値効果は2017年も前年比微減となっているが、SNA(国民経済計算)改定の影響によるものと推測される。

なお、内部観光消費は、日本人海外旅行の国内分(例えば、旅行会社への手数料など)や訪日外国人旅行者による消費額を含めた日本国内での観光に伴う消費である。生産波及効果は、中間消費なども含めた産出額に対する内部観光消費の波及額である。生産波及効果のうちGDP相当が付加価値効果である。

図2:観光消費の経済波及効果

「観光立国」は違和感、観光推進は積極的に

外国人旅行者の誘致活動を行う日本政府観光局(JNTO:Japan National Tourism Organization、正式名称:独立行政法人 国際観光振興機構)は、東京オリンピックが開催された1964年から活動している(2003年に独立行政法人に改組)。しかし、さらに「観光立国」を推進するために、観光基本法(1963年)を全面改正した観光立国推進基本法が2006年に成立した。2008年には「観光立国」の推進体制強化のために、国土交通省の外局として観光庁が設立された。

観光庁ウエブサイト「観光立国推進基本法」のページ(2023年7月28日アクセス)にある「世界の観光需要を取り込むことにより、地域活性化、雇用機会の増大などの効果を期待」というのはその通りであろう。「世界中の人々が日本の魅力を発見し、伝播することによる諸外国との相互理解の増進も同時に期待」については、大いに賛同する。日本人から見ても我が国は様々な魅力にあふれており、多くの外国人が我が国を訪れて日本を知ってもらうことは、経済面のみならず安全保障面でもプラスの話と考える。いわゆるソフト・パワーの発揮に繋がる(「日本の『遊び心』再考-ソフト・パワーの積極活用-」(2023年4月12日)も参照)。

しかし、観光“立国”と言う表現には違和感がある。観光推進自体は大賛成であるが、国を発展・繫栄させるための方針の一つとするのはどうにも腑に落ちない。「立国」という言葉が乱用され過ぎていないか。観光が重要産業の一つであることを認めるのはやぶさかではないが、「観光立国」と言う表現が、関係者以外を白けさせていないだろうか。筆者の杞憂であるならば、差し支えないのだが。

いずれにしても、観光庁の政策自体は引き続き推し進めて、我が国の観光が内外の人々にとってより魅力的になることを期待している。

オーバーツーリズムに適切に対処して、持続可能な観光推進へ

観光推進には負の側面もある。本稿冒頭でも触れたような観光名所への客の集中は、オーバーツーリズム(Over Tourism)になりかねない。オーバーツーリズムは、観光地に客が集中し過ぎて渋滞が起きたり、観光客のマナー違反が相次いだりなど、観光が地域の生活や環境などにマイナスの影響を及ぼすことである。

観光地としては客には来て欲しいが、受け入れ容量を超えると様々な問題が生じてしまう。またアニメの聖地巡礼などに典型的であるが、元々は観光地ではなかった場所に多くの人が集まるようになって、地元住民の生活にマイナスが生じる事例もある。コロナパンデミック前には京都は外国人観光客だらけで、日本人が落ち着いて観光できないという声もあった。鎌倉では観光目的の自動車流入による交通混雑に対して、交通規制が度々実施されている。

オーバーツーリズムに対する対策は世界的な課題であり、ネット検索すると様々な対策事例を参照することが出来る。観光庁も「持続可能な観光の推進」のための様々な施策を検討している。

夏は旅に出たくなる季節である。筆者自身は、仕事を休んで旅したい気分なのは一年中であるが、そうも言っていられない。せめて旅に出た時は、観光客のみならず、観光業関係者や地元住民など全ての人々が気持ちよく過ごせるような環境整備が進むことを願う。

図1の注

注1:訪日外客数とは、法務省集計による出入国管理統計に基づき、算出したものである。訪日外客は、外国人正規入国者から、日本を主たる居住国とする永住者等の外国人を除き、これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者のことである。駐在員やその家族、留学生等の入国者・再入国者は訪日外客に含まれる。なお、上記の訪日外客には、乗員は含まれない。

注2:2023年は1~6月の累計値。2023年1~4月は暫定値、5、6月は推計値。

図2の注

注1:内部観光消費は、日本人海外旅行の国内分や訪日外国人旅行者による消費額を含めた日本国内での観光に伴う消費。

注2:波及効果は産業連関表を用いて計算。

注3:SNA改定に伴い、2013年以前と2014~2016年、2017 年以降の生産波及効果及び付加価値効果の数値に連続性はない。

20230728 執筆 主席研究員 中里幸聖

前回レポート:

「『新しい資本主義』は中間層の再建が鍵-提案編-」(2023年7月13日)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?