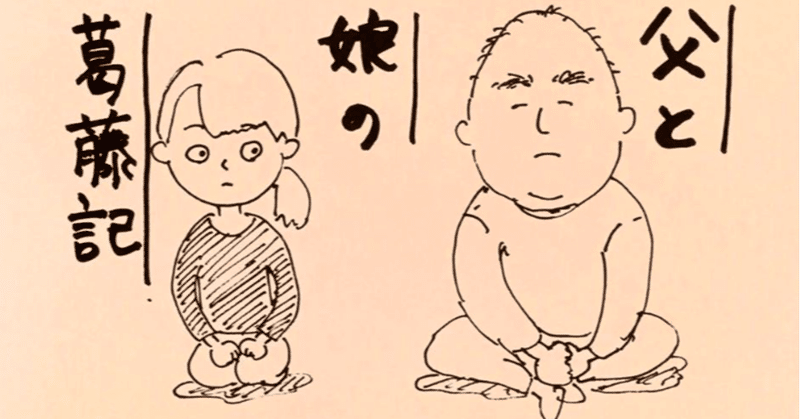

【父と娘の葛藤記】「絶対に一生許さない」と思っていた、22年間ずっと嫌いだった父親のこと

定期的にブログを書くようになってもう二年くらいになるけれど、父のことを書いたことは、実はほとんどない。

家族のネタは私にとってはある意味テッパンで、母親はたぶん川代ノート登場回数歴代一位を記録しているし、じいちゃんも受験の話のときに登場した。従姉妹のお姉ちゃんが結婚した話も書いた。文章を書くのが好きな身としては超ラッキーなことに、私の家族には個性が強い人間が桁違いに多い。話すときいつも顔が近すぎて鼻毛が丸見えのばあちゃん。スピリチュアルな力があって、おばけが見えたり宇宙人に二時間も連れ去られてキャトルミューティレーションされたり、魂だけでイタリア旅行に行っていたりするおばさん。そういう強烈な家族に囲まれているから、ネタが見つからないときはふと家族の誰かについて書きたいなと思うことが多い。だから、家族ネタは私にとっては一番書きやすいテッパンネタなのだけれど。

でも、父のことを書いたことは、おそらく、ほとんどないと思う。

ほんの少し出てくることはあっても、父がどういう人なのか、どんな性格なのか、私は父をどう思っているのか。そんなことを書いたことは、なかったと思う。

それは、意図的だった。

なんとなく父のことをネタにできなかったわけじゃなかった。わざと書かないようにしていたのだ。父のことを書きたくなかった。

今だから正直に告白するけれど、私は、父のことが、嫌いだった。ずっと。この世で一番憎むべき対象が、父だった。

どうしても、父親のことが、許せなかった。許そうとも思わなかった。

だから父親のことなんかネタにするもんかと思っていた。

友人にさきのお父さんどんな人? と聞かれても、答えなかったし、写真もあまり見せたくなかった。そもそも携帯のフォルダに父の写真なんか入れたくもなかった。

昔は、話題にすら出したくないと思っていたのだ。

でも今になって、どうしてだろう、父のことを書きたいと思うようになってきたのだ。

今自分が父に対してどんな思いを抱いているのかも、父のことが好きなのかも嫌いなのかも、よくわからない。でも、なぜか、今、父のことを書くべきだと思った。きっと今しか書けないだろうと思った。

だから。

今だからこそ紡げる言葉を、ぐちゃぐちゃしたややこしい感情がなくならないうちに、ここに残しておこうと思う。

もしかしたら、少し、長くなるかもしれないけれど。

これは、現在60近い私の父と、23歳の娘の、どこにでもありそうな、葛藤の記録である。

私の家は、裕福ではなかった。

いや、裕福ではなかった、という表現では少し誤解を招くかもしれない。すべての家庭を「金持ち」か「貧乏」か、で分けるとすれば、確実に「貧乏」に分類されるような家庭だったとでも言っておこうか。とにかく、まあ、うちにはあまりお金がなかった。

私の古い記憶の中の家は、築年数がかなり経っていそうなアパートの、2階の部屋だ。大学生が一人暮らしをしているような狭いアパートの部屋に、父と母と私は3人で暮らしていた。どうしてかはわからないけれど、アパートはしょっちゅうペンキの塗り替え作業が行われていた。すぐに塗装が剥がれるようなボロいアパートだったからかもしれない。そのせいかはわからないけれど、子供の頃のことを思い出そうとするといつも、ペンキのツンとした匂いが鼻の奥に蘇ってくる。

玄関の扉を開けると、入ってすぐ左にキッチンがあって、右にはユニットバスがあった。子供の頃は、何にもわかっていなかったから、父が風呂に入っている間横で平気で用を足したりしていた。

リビングなんてものはなくて、あとは狭い部屋が二つあるだけだった。布団を敷いて3人で川の字になって寝た。いつも絶対に私が真ん中だった。父と母が隣で寝ることはなかった。「今日は気分転換に、おとうさんとおかあさん隣で寝なよ」と無邪気に言った時、「いいから、さきが真ん中で寝な」と母はやけに強く言った。今ならあそこまで頑なに、私を真ん中に寝かせようとしていた母の気持ちがわかるのだけれど、その頃は、おかあさんそんなに左側が好きなんだ、としか思っていなかった。

そんな狭いアパートに3人で暮らしていながらも、私は私立の小学校に通っていた。幼稚園の系列の小学校があって、私がどうしてもそこに行きたいという願いを、母は断れなかったのだ。

母は私を何より第一に考えるような性格だった。愛情深く、利他的で、義理人情にあつい。極道映画の主人公みたいに、血のつながりや縁を大事にする。竹を割ったような性格というのは、まさにこのことだろうと思った。

だからそんな母は、愛娘に目をウルウルさせて「さきはえりちゃんやあやちゃんと同じ小学校いけないの?」と聞かれたら、どうしても断れなかったのだ。結局母はそのときすでに十分忙しかったのに、さらに仕事を増やすことになった。

父は教育のことにはほとんど口出しをしなかった。「お前の好きにしろ」というのが父の口癖だった。

「好きにしろ、っていう割には、全然好きにしていいわけじゃないんだよね」と、この前実家に帰ったとき、母が、懐かしむように言っていた。たしかに、と私も同意した。

頑固で、単純で、頭がカタい。父はそういう人だった。思い込みが激しく、一度「こうだ」と思ったら、もう絶対にその考えを曲げないのだ。自分は間違ってないと思い込んで、そして、自分の思い通りにならないと気が済まない。

そもそも、結婚したのも父があまりにしつこいからだと、母は語った。

「もう、思い込み本当に激しいからさ。付き合うのだって、気づいたらって感じだったし」

「気づいたらってどういうこと?」

「『俺たち付き合ってるじゃん?』っていきなり言われて。いや付き合ってねーよ! みたいな。ちょっとご飯食べてただけなのに勝手に付き合ってることになっててさ。気が付いたら」と母はケラケラ笑いながら言った。

まあ押しに弱い母も悪いといえば悪い。そのまま流れで付き合ってしまって、そして結婚するつもりも全然なかったのだけれど、ある日いきなり父が結婚指輪を買ってきてしまったのだという。

父は、母が首を縦にふるまで結婚してくれ、絶対幸せにするから、と毎日毎日言い続け、結局根負けした母が、「そんなに幸せにしてくれるっていうなら」と、結婚を決めた。

とにかく父は、そういう人なのだ。

猪突猛進というか、もう思い込んだら一直線。わがままで、単純。

自分がほしいものが手に入るまで、「ほしい」と言い続ける。手に入らないと、駄々をこねる。

まるで子供みたいに単純で、純粋だった。

そんな純粋な父が、絶対幸せにするから、と言って、そのまま家庭がうまくいっていればよかったのだけれど、まあ、人生、そうとんとん拍子にはいかない。

お父さんとお母さんはすごくなかよしではないのかもしれない、と私が気がついたのは、小学校低学年くらいのことだった。

父と母が喧嘩をして、父が自分の部屋に閉じこもってしまったことがあった。そのとき私は、二人が本気で喧嘩しているのだということを、よくわかっていなかった。自分が友達とする喧嘩と何ら変わらないのだと思い込んでいた。

母に大丈夫? と聞くと、カンカンに怒った母は、「もう顔も見たくない」と吐き捨てるように言った。

いっちょまえに、子供である自分が間をとりもてば、どうせすぐに仲直りできるんでしょ、と自惚れていた私は、父のところに行って、「お母さんもうお父さんの顔見たくないって」と何の悪気もなく伝えた。

それを聞いた父は、小さくてつぶらな目を少し見開いて、「そうか」と、ただ一言だけ、言った。

あのとき、喉の奥がきゅっとつまるような感覚になったのを、今でも覚えている。言ってはいけないことを言ってしまったんだと、直感的に、わかった。父は、何とも言えないような、寂しそうな、切なそうな顔をしていた。私はどこからともなく湧き出てくる、罪悪感に胸が押しつぶされそうになって、父の布団の上で泣いた。

父と母の夫婦仲が良くないとはいえ、私たちは、家族としてはそれなりにうまくやっていた。

小学校高学年くらいになると、父も新しい仕事に就いて、なんら問題ないように見えた。二人ともサービス業だったから、なかなか休みが合わないとはいえ、ときどき3人で近くの焼肉屋に行った。父は結婚記念日には必ず花を買って帰ってきたし、クリスマスには大きなチキンの丸焼きと砂糖菓子のサンタクロースが乗ったケーキを食べた。

でも実際のところ、二人の間ではいろいろな苦労があったのだと、当時の私は気がついていなかった。

「いつが一番きつかった?」とこの前、ビールを飲みながら聞いた時、「あの頃……さきが小学6年とか、中学校に入るくらいの時のあれは、ちょっとびっくりしたね」と母はぼんやりと言った。

事件が起きたのは、私が中学二年くらいのときだった。

思春期と言えど、ちょっとギャルに憧れて服が派手になったり、目の周りが真っ黒になったりすることはあっても、私は特に大きな反抗期がくることもなく、順風満帆な中学生活を送っていた。

成績は嘘みたいに悪かった。赤点も取りまくりで、特別面談に呼ばれたこともあった。毎週カラオケに行ったりゲームセンターに行ったりマクドナルドで一日中語ったり、とにかく遊びまくっていた。家のことなんか全然わかっていなかった。毎日友達といろんなところに出かけるのが幸せ。何も考えていなかったと思う。本も読まなかったし、映画も見なかった。暇な時はいつもひたすら携帯をいじっていた。典型的な女子中学生だった。

その時も、私は部屋でベッドに寝っ転がりながら携帯をいじっていて、その頃流行っていた「前略プロフィール」という、今のSNSの原型みたいなサイトを見て、同学年の友達の動向をチェックしていた。

そのとき、2人が口喧嘩している声が部屋の外から聞こえた。

また喧嘩か、と思ってそのまま携帯をいじっていたが、突然、おい、というのか、うおお、というのか、よくわからない、聞いたこともないような、何と表現したらいいのかわからない、低い叫び声が聞こえてきた。

何かよくないことが起きていることだけはわかって、私が部屋から出ると、父の顔は真っ赤になって、坊主頭の頭皮には血管が浮かんでいた。

今までにないくらいひどい口論だった。母は泣いているかと思いきや、ひどく冷静な顔をして父を見ていた。

「ちょ……何してるの!? ちょっと、やめなよ!」と、私がとっさに父の腕を掴むと、父は真っ赤な顔で私を睨み、「お前は黙ってろ!」と私を部屋に押し込んでドアをバタン、と閉めた。

私は腰が抜けたみたいにその場から動けなくて、でも廊下からはまだ、2人が喧嘩する声が聞こえてきた。

そのとき、リコン、と言い慣れない単語が頭に浮かんだ。

小学校の同級生が、「あの子、苗字変わったらしいよ」と、なぜかひそひそと話していたのを思い出した。「親がリコンしたんだって」と、気の毒そうに、けれどどこか、大人の世界を覗いたみたいな、優越感を孕んだ顔をしていたのを。

リコン、するのかもしれない。

お父さんと、お母さんは。

そう思うと、言い知れない恐怖で肩が震えた。どうしよう、と思った。私はどうしたらいいんだろう。膝に顔をうずめて泣いていた。

ぼんやりと考え事をしているうちに、気がついたら、部屋の外は静かになっていた。そして母が静かに私の部屋に入ってきた。

「ねえ、さき」と母は言った。

何か真剣な話をしようとしている、と私は思った。

「……何?」

「お母さん、もう限界なんだけど、さきは、どうしたい?」

もう、限界なんだけど。

ハッとした。

それがさっき思い浮かべていた、リコンのことを言っているのだと、直感的に理解した。

どくん、と心臓が鳴った。

どうしたら。

どうしたらいいんだろう。

お母さんかわいそう。

お父さん怖かった。

見たことない顔してた。

混乱して、母の顔を見たけれど、感情を読み取ることはできなかった。母はあくまでも冷静だった。何か覚悟を決めているようにも見えた。

「あ……あたしは」

どうしよう。

どうしようどうしようどうしよう。

本も読まないし、映画も見ないし、成績もいつも赤点のバカな頭だったけれど、今自分が何か重大な選択を迫られていることだけは、わかった。

でも、頭が真っ白で、何を言えばいいのか、まったくわからない。

「……二人とも、一緒がいい」

気がついたら、そう口にしていた。

「そっか。わかった」

そして母はまた何とも言えない無表情な、冷静な顔のまま、私の部屋から出て行った。

「本気で離婚しようと思ってたの?」と母に聞くと、母は「半分くらい本気だったね、まあ、あのときは大変だったからね」とピーナッツをかじりながら言った。

「そうだったんだ」

「うん、ずっとさきのためと思って我慢してたけど、もう限界! と思って」

「そっかぁ。じゃあ私があのときいいよって言ってたら」

「今、この家にはいなかったりしてね」

「え!?」

「いや、まあでもそれはないか。おとうは根っから悪いやつじゃないってわかってたし」

笑う母の表情からは、苦労は全然読み取れないけれど、きっと私に見せていないだけで、色んな思いをしてきたんだろうと私は思った。

私立の小学校に入り、その後は私立の女子校に入学した私の周りに、離婚した親を持つ子はほとんどいなかった。いや、もしかしたらいたのかもしれないけれど、少なくとも、家庭の暗さみたいなものを感じさせる子はあんまりいなかったと思う。

ミッション系の学校だったこともあって、どの子もお嬢様に見えたし、保護者会のときに来る親もみんな裕福そうに見えた。どの家庭も多かれ少なかれ、家庭問題というのは抱えていたのだろうけれど、その頃の私にはとても、自分の家庭ほど不安定なところはないように思えて、不幸な気分に浸っていた。

別れたい、と言っていたけれど、それでも母は何事もなかったかのように父と話していた。とても仲良し夫婦という感じではなかったし、ある程度殺伐としてはいたけれど、離婚寸前にまで陥った夫婦のようではなかったと思う。

私はといえば、あの喧嘩を境に、父に強い嫌悪感を抱くようになっていた。

父はもともと私に対してはぺらぺらしゃべるようなタイプではなかったし、中学に入ってからは必要最低限のこと以外は話さなかったから、一見私の態度にはほとんど変化はなかったように父からは見えたかもしれない。でも私にとってはじわじわと少しずつ、けれどたしかに父への嫌悪感は募っていった。

父は変なところが几帳面で、たとえば魚のグリルの洗い方が雑だったり、毎朝食べているバナナがなかったりすることに、すごくイライラするタイプらしかった。そしてめんどくさいことに、父は感情を言葉にせずに溜め込むタイプだった。一つ嫌なことがあっても、なかなか言わない。なんでもないように振る舞う。けれどそういう小さなイライラが少しずつたまっていって、コップいっぱいになるとある日突然爆発するのだ。そして「怒ってない」と口では言っておきながら、態度では思いっきり怒ってますよとアピールをする。ドアをわざと大きな音がなるように強く閉めたり、呼びかけても返事をしなかったりした。だから父が機嫌が悪くなっても、私や母は何が父の癇癪に触れたのかが全くわからなかった。

お母さん大変なんだからもっと家事手伝えばいいじゃん。

どうしてあんなにすぐ機嫌悪くなるの。

どうしてお母さんのことを悪者みたいにするの。

父に対する嫌悪感は、日に日に募った。

そしてその感情は、高校に入っても、受験をしても、大学に入っても消えなかった。

消えないどころか、ますます強くなった。私は相変わらず父とは必要最低限のこと以外は話さなかったし、話したくもないと思っていた。

だから、受験を終え、大学に入学した頃、私は母に「もう私も大学入ったし、子供じゃないから、もし別れたかったら別れてもいいよ」と告げた。中学のあの頃は嫌だったけれど、今なら何の問題もないと思った。奨学金の申請も通ったし、自分でバイトも始めた。母の自由にさせてあげられる、と私は思った。

きっと母は「そう言うなら、じゃあ別れようかな」と即答するだろうと思っていた。喜ぶだろうと、思っていた。

けれど実際は、「あはは、そっか。じゃーイケメン探すかー」と笑うだけだった。

あれ? と急に、不安になった。

そのとき、一気に、何かが変わってしまったのだと理解した。

母は、変わった。

私が大学に合格したのを境に、母の中の何かのスイッチが切れたようだった。

それまでは働いて私を育てるのに必死だったのが、穏やかでいることが多くなった。父に怒ったり、イライラしていることも減った。

どうしたんだろう、と私は思った。「別れてもいいよ」と言ったらきっとすぐにでも別れるだろうと思っていたのだ。母は年の割に若く見えるし、きっと次の相手も見つかるだろうと思ったのだ。

なのに、別れるどころか、父に優しくなったのだ。

「あ、バナナ切れてる。買っとかなきゃ」

「おとうがね、この前車の中で言ってたんだけど」

「おとうって本当、単純だよね」

なんで、と思った。

同時になぜか、怒りのような、寂しさのような、裏切られたような気持ちがふつふつと湧いてきた。

なんでそんな風に笑ってられるの。

なんでおとうのことがネタにできるの?

おとうにあんなひどいこといっぱいされたのに、なんで。

「おかあさ、なんでそんなヘラヘラしてられるの?」

気がついたら、鋭い言葉が口をついていた。

「おとうにひどいことされたよね。もういいの?」

すると母は、なんでもなさそうにこう言った。

「あー、まあそんなこともあったね」

「……え?」

その程度? その程度で済む話なの?

「さきが入りたい大学合格してさ。子育てもひと段落したっていうか……。私、自分にもっと自信持ってもいいんじゃないかって思ったんだよ。だからおとうのことにもあんまり動揺しなくなったっていうか」

「おとうと結婚しなければよかったって、思わないの?」

「……思わない。たぶん、もう一度生まれ変わっても、おとうと結婚する道を選ぶ」

驚いた。

廊下で喧嘩していた光景が蘇った。あの経験をしてもおとうと結婚する? なんだ、この人は。バカなのか?

「……なんで、そこまで言えるの?」

怒りを抑えながら、母に詰め寄った。

「さきが、生まれてきたからだよ」

一瞬、息が止まった。

「おとうじゃなければ、さきには会えなかった」

「……」

「だから、おとうと結婚してよかった」

それを聞いたら、何も言えなかった。

なんで。

おかあは、なんでここまでバカなの。

どこまでお人好しなら気がすむの。

あんなにさ、怖い思いしたじゃん。

なんで。

だったら私はどこまでも、父を恨もう。

私は絶対許さない。頭の中からは、いつまでも、あの日見た光景が離れなかった。

大学に入ると、父と話すことはほとんどなくなった。

私が大学に行く頃には父はもう仕事に行っているし、私が帰る頃には、とっくに眠っていた。

大学では、私の気持ちを理解してくれる友人が、極端に増えた。女子校の頃はなんだかみんなが幸せそうなお嬢様に見えて言えなかったのだけれど、大学は広く、様々な家庭環境の人がいた。金持ちの人も、あまりお金がない人もいた。苦学生もたくさん友人にいた。

親しい友人と飲み会をすると、宴もたけなわになった頃、打明け話をする空気になるときが、時々訪れると思う。

そんな瞬間は、私にとっては一番安心できるときだった。ある程度酒が入っていて、仲の良い友人が、私の心の中のぐちゃぐちゃした感情を、受け入れてくれた。わかるよ、と言って共感してくれた。

実は、と言って、友人に父のことを話した。

中学のとき、離婚寸前になったこと。父のことが許せないこと。

彼氏にも、付き合ってしばらく経つと、その話を打ち明けた。

そういうを告白すると、心がすっとした。今まで誰にも言えなかったことを打ち明けられる存在がいるということは、私の気持ちを共感してくれる人がいるということは、どんなに幸せなことだろうと思った。

大きな変化が訪れたのは、私の留学がきっかけだった。

私は大学の途中で一年間、アメリカに留学に行くことになった。今まで、約20年間ずっと、子供である私がこの仲の悪い夫婦を取り持ってきたのだ。いよいよ終わりだと思った。私がいなくて二人っきりにしたら、どうなるかわからない。大げんかしても止める人がいない。

「あのさ、私がいなくて、どうにもならなくなったら、別れていいからね、本当に」

日本を発つとき、母にこっそりそう耳打ちした。

本気で心配していたのだ。私がいなくて母は大丈夫だろうか。ストレスでだめになってしまうんじゃないだろうか。

「うん、わかったわかった。ありがと」

でも母は、またヘラヘラしてそう言うだけだった。

留学中、母から何度もスカイプしようと連絡がくるかと思いきや、私から連絡しなければ、ほとんど音沙汰なしだった。

そして、スカイプして、「おとうとはうまくやってんの?」と聞いても、「大丈夫大丈夫」とまた、笑って言うだけ。私が心配していることが何も起きていないのか、それとも、起きているけれど、私を心配させまいと、言わないようにしているのかが、よくわからなかった。

一年後帰国し、成田空港に降り立ったとき、直感的に、何かが大きく変化していることに気がついた。車で迎えにきてくれた父と母は、感情を大きくは出さないながらも、「おかえり」ととても嬉しそうに言っていた。

父は仕事が忙しい母に代わって料理をするようになっていた。洗濯も父の担当だった。むしろ「洗いもんないのか?」「靴下は?」「寝間着出しなさい」と父の方から言われるくらいだった。

父は相変わらず朝食にバナナとヨーグルトとハムとパンがないと機嫌が悪くなるらしかったが、そこにも大きな変化があった。

「あっ! やだもう〜、おとうも買ってきてたんだあ」

買い物から帰った母が冷蔵庫を開けてそう大笑いしながら言った。キッチンにはプレーンヨーグルトが三つも積んであった。冷蔵庫にも二つ、同じメーカーのヨーグルトが並んでいるのが見えた。

「怒るからと思って、せっかくおとうセット買ってきたのに。最近自分で買うのよね」

おとうセット、と私は思った。そこまで笑ってネタにして言えるような間柄だっただろうか、と。

変わっている。

確実に、変わっている。二人とも。

私を置いて、新しい方向へ、それもプラスの方向へ行こうとしている。

それは喜ぶべきことのはずだった。離婚寸前までなった父と母が仲良くなっている。おめでたいことじゃないか。留学中に私がいなくなったことがかえって二人の絆を強めたのかもしれない。昔感じていた愛情を取り戻したのかもしれない。

それは、いい兆候のはずだった。

「でも、なんか、納得できないんだよなあ」

ぽつりと、また飲みながら、私よりも複雑な家庭事情の大学の友人に話を聞いてもらった。わかるよ、なんか心から喜べないんだよな、と彼は言った。

きっと私は未だに父のことが許せていないんだろう、と私は思った。

許せないんだ、どうしても。

きっとどこかで、父のことを未だに恨んでいる。

父は変わった。

優しくなった。穏やかになった。癇癪を起こすことも少なくなった。あれがほしいこれがほしいとねだることも減った。

家事も母より、私よりたくさんするようになっていた。

母や私は仕事を終えるのが遅く、食事を適当に済ませることが多かったのだけれど、父はちゃんと料理をした。次第に料理に凝り始めて、くまみたいにムクムクした手でスマホをいじってクックパッドでレシピを調べて本格的なおでんを作ったり、唐揚げを作ったり、焼きそばを作ったりしていた。「このコンソメがポイントです」とどっかの料理人みたいに上機嫌に一人で言いながら料理を作って、「さき! 焼きそば食べるか?」と私を呼びにきた。今日はいいや、と私が言うと「そうか」とシュンとして自分の部屋にこもった。自信作だったから食べて欲しかったのだろう。その顔を見ていると申し訳なくなって、「あ、やっぱりちょっとだけもらう」と言いに行くと、嬉しそうに皿に盛った。

日常は平和になった。穏やかな家庭だった。

でも、なんでよかった、って私は思えてないんだろう。

わからなかった。どうしても変化した父のことを、変化した両親のことを、受け入れられない自分のことも、不思議だった。どうしてこんなに素直に喜べないんだろう。どうしてまだ父のことを許せないと思っているんだろう。

社会人になって、一年が過ぎた。

お金が貯まったので、私は家を出て、より会社に近いところで一人暮らしをするようになった。

自分で家賃を払い、光熱費を払い、食事も自分で全部用意する。ゴミも自分で出す。嫌いなトイレ掃除も風呂掃除も。今までは好きな服を買い、好きな化粧品を買い、好きな時に友人と遊びに行っていたのに、今は、自分で働いたお金を自分が生きていくためにまず、使わなければならない。

働くのは想像以上にハードだった。毎日帰ってくるとクタクタになって何をする気も起きなかった。ちゃんと自炊しようと気合いを入れてたくさん料理道具を用意したのに、実際には毎日料理する気力なんかなくて、そうめんが主食の日々を送っていた。ゆでて適当に盛り付けるだけ。5分で終わる。鍋やカレーを作ることもあったが、「料理する時間があったら寝たい」という欲求の方が勝ってしまうのだった。

自分で生活するということがこんなにも大変なのかと、そのときようやく思い知った。

忙しくて実家に帰る暇もなかなかなかった。けれどもう、留学していたときのように、父と母の夫婦仲は全く心配していなかった。二人で出かけることも増えたみたいだった。はじめは一人暮らしに反対していた両親も、何も言わなくなった。付き合っている彼氏をちゃんと紹介したこともあって、安心したのかもしれなかった。

「ちょっと今度、うち帰ってきなさい」

そう安心していたのだけれど、父と話さなければならない機会がきたのは、つい先日のことだった。

珍しく父からメッセージが来た。休日に合わせて久しぶりに地元に帰ることにした。

父と母と三人でごはんに行こうという話かと思ったら、駅に迎えにきたのは父だけだった。

緊張して、車に乗り込む。

「昼飯食べたか」

「いや、食べてない」

「何食べたい?」

「お腹空いてるからなんでもいい」

「じゃあラーメン食べるか」

ということで、二人でバーミヤンに行って、ラーメンと餃子を食べた。

「仕事は忙しいのか」

「まあ、忙しいよ」

「毎日遅いのか?」

「遅い。毎日終電」

「それでも働いていけるのか?」

「大変だけど、楽しいから大丈夫」

不器用に、父は私のことを心配しているらしかった。そして私も不器用に短い返事をした。

それからおそらくはじめて二人だけで、ちゃんと、いろいろな話をした。仕事のこと。将来のこと。家のこと。彼氏のこと。結婚はどうするのか。私と父の間にはいつも母がいた。母がいないと私は父とはうまく話せなかったし、自分の思いを伝えることもできなかった。子供の頃は私が潤滑油でいるような気がしていたけれど、いつの間にか、母が潤滑油になっていたのだ。でもラーメンをすすっていてずっとどんぶりの中を見ていられたからなのか、そのときは素直に話すことができた。

将来、今の彼氏と結婚するのかどうか、という話になって、父は急に色々口出しをしてきた。一緒に住むのか。仕事はどうするんだ。彼の両親にはご挨拶したのか。

いきなりなんだ、と思った。結婚するもしないも私たちが決めるし、どんな風に暮らすかもタイミングも自分たちで決める。口出しなんかされたくない。なんでここまでうるさく言ってくんの。

めんどくさくなって、むすっと黙りこくっていると、父がふいに真面目な顔をして、餃子を食べていた手を止めて、箸を皿に置いた。

「おとうさんもな、さきが不幸になってほしいからこんなこと言ってるんじゃないんだよ」

あーはいはい、よくある台詞。

「仕事だってなんだって、さきを応援したいと思ってるし」

「好きにしろ」っていつもは無関心なくせに、なんで今更そんなこと言ってくんの。

「ただな、おとうさんが言いたいのは、若い頃っていうのは、将来のことがいつも、不安定に見えるってことなんだよ」

こんなときだけ、説教してくんの、やめてよ。

「若くて今、働きはじめたばかりだと、将来は全部不安定に思えて、全部うまくいかないんじゃないかとか、自分のほしいものが全部手に入らないと、不安になるんだよ」

そりゃ、そうだよ。だって自分のほしいものは絶対ほしいもん。

「でもな、おとうさんはな、なんでもかんでもほしがって、自分の手に入れようとするのは良くないって思うんだよ」

は? なんで?

「さきが本当にほしいもののために頑張るのなら、それはがんばって手に入れればいいと思う。でも忘れちゃいけないのは、自分がそれを手に入れるってことは、必ずどこかに、それを手に入れられなかった別の誰かがいるってことなんだよ」

……。

「うまく想像できないかもしれないけど、もしかしたら、さきが簡単に、楽しようとか、得しようとかいう安易な気持ちで手に入れたせいで、それを本当に必要としている人が困っているかもしれない」

……。

「おとうさんは、自分が本当にほしくてたまらないものが、目の前で別の誰かに取られるっていう経験を、今まで何度も味わってきてるんだよ」

そんなの、知らないよ。

「おとうさんも、若い頃は焦ってなんでもかんでも手に入れようとしてた。だけど今じゃ、すごい後悔してるんだよ」

そんな。

「そのせいで、お母さんとかお前にも、苦労かけたし」

なんで今更、そんなこと言うの。

「だからな、さき。将来のことを考えると、色々不安になるかもしれないけど」

なんでそんな、父親っぽいこと。

「未来にばかり目を向けるんじゃなくて、今あるものに、感謝できるようになりなさい」

もう、やだ。

「俺だってな」

……。

「幸せに……なってほしいよ」

こんな父親、やだ。

おとうなんか、嫌い。ずっと嫌い。

ずっと許さないしずっと恨んでるよ。

ラーメンの麺を持つ箸が、止まった。細かく震えていた。

目がうるんでいるのも、鼻水が出てくるのも、ラーメンの湯気のせいだということにしたかったけれど、無理だった。

父親の前でなんか、絶対に泣きたくないと思っていたのに、気がついたら私は、テーブルのナプキンで顔を押さえていた。

今更そんなこと言われても、困る。

こんなことなら、ずっと「嫌な父親」でよかったよ。

ずっと嫌なやつで、おかあにあれがほしいこれがほしいって言ったり、優しくなかったり、私に関心なかったり、そういうやつのままでいてくれればよかったのに。そういうやつのままでいてくれたら、私はずっと、「ダメな父親」の娘であるという幻想に、甘え続けることができたのに。

「複雑な家庭環境で生きてきた」と雄弁に語って、友達に同情してもらうことができた。傷ついた人間に酔いしれることができた。

次から次へと溢れる涙を乾いたナプキンで押さえながら、父の顔を見ると、本当に娘を心配する、ただの父親の顔をしていた。

何度、父のことを、「トラウマだ」と語ってきただろう。

飲み会で打明け話暴露大会になるたびに言った。「実はね」と相談する体を守りながらも、明らかに周りの同級生よりも苦労している自分に酔っていた。

父の存在が救いだった。何か都合の悪いことがあるとなんでも父のせいにできた。私は悪くない。私のせいじゃない。父親のせいで傷ついたからこうなった。あの父の血が流れているからこうなった。

何度そう心のなかで言い訳をしてきただろう。

「暗い家庭環境」を持つ自分自身を過剰にアピールした。だってそうすればみんな私のことを「自分の知らない何かを知っている人」として見てくれるからだ。人生経験値として同級生より自分の方が優れていると思うことの快楽と言ったらなかった。

私はずっと利用し続けてきた。父の存在を。私は母親の肩を持つふりをして、「許さない」なんて言っていたくせに、本当はただ「自分には許せない存在がいる」という幻想に舞い上がっていただけなのだ。実際には母も父も利用していた。父を恨むことによって、自分を保ってきた。

父親はダメなやつだと決めつけていた。どれだけ自分が高尚な人間だとかいかぶっていたんだろう。何も知らなかったから父のことをいくらでも悪者にできたのだ。私は自分が働くようになってようやく、父がどれだけ大変な思いをしてきたか気がついた。毎日社会に出て働くことがどんなにきついかを知った。就活をして、何社も面接を受けても内定がもらえなくて、仕事が見つからないことがどれだけ辛いことかを、社会のどこからも受け入れてもらえていないような気がするかを、思い知った。

父が悪者でいてくれた方が、都合が良かった。

だから優しかったり、純粋だったり、真面目だったりする部分を見つけても、認めようとしなかった。悪いところばかりを数えていた。誕生日プレゼントをくれたり、大学の合格祝いにお寿司を食べに連れて行ってくれたり、犬に優しかったり、母の両親を頻繁に映画に連れて行ってあげたり、友人思いだったり、会社の仲間に慕われてたりしていたところからは目を逸らした。父がいい人間だと思いたくなかった。

前の父はたしかに荒っぽいところがあって、喧嘩もよくしていたけれど、私にはいつも優しかった。不器用にいつも私を気遣った。でも私はそんな事実に見向きもしなかった。完全にシャットダウンして、父を私の人生の悪役に仕立て上げて、ずっと憎んでいた。その方が楽だったからだ。何かにつけて「父がいるから私の人生はうまくいかないんだ」と言い訳ができたから。

母が変わって、父が変わっても、私だけは過去の、「離婚していたかもしれない」という事実にしがみついて、私たち家族が変わったのだと、認めようとしなかった。

ごめんなさい。

ごめんなさい。

23になってやっと父をそのまま見れるようになるなんて、私はバカな娘だ。

お父さん、ごめんなさい、と言おうとしたけれど、やっぱり何か違う気がして、というか涙と鼻水でそれどころではなくて、結局はただ黙ってぐすぐす泣いているだけだった。

これで、父と娘の葛藤の記録は、終わりだ。

なんのことはない。ただのよくある、どこにでも転がっているような話。

私は相変わらず仕事で忙しくてなかなか実家に帰れないし、父と話す機会もかなり少なくなった。

父からはたまにメッセージが来るくらいで、頻繁に話したりすることはない。まだまだ父とふたりで進んで話そうとは思わないし、やっぱり父と私の間には母がいてくれないと困る。

けれど、一つ、変わったことがある。

「さきのお父さんの顔、そういえば見たことないなあ」

この前、仕事終わりに家族の話をしていたとき、同僚から何気なくそう聞かれた。

「え、お坊さんみたいな感じだよ」

「お坊さん!?」

「ハゲてるし、基本いつも作務衣きてるし」

「作務衣!?」

変なこだわりを持っている父は、最近になって、よく作務衣を着るようになった。

「まあ性格はお坊さんっぽくないんだけど」

「へえ、どんな?」

どんな、か。

どんな人だろう。

父の顔を思い浮かべる。

あの日、廊下で顔を真っ赤にして怒っていた父。

焼き魚のグリルがないとすぐに機嫌が悪くなる父。

洗濯の干し方にこだわりがある父。

おでんに牛すじを入れるときが一番幸せそうな顔をしている父。

あ、そういえばこの前、「天狼院福岡店の話が出てきます」とポッドキャストのリンクを送りつけてきたときは、どんな顔をしていたんだろう。

それから

それから

それから……。

あの日、バーミヤンで「幸せになってほしい」と言っていた、おとうのことを、思い出した。

「すごい、純粋なんだよね。うちのおとう」

笑って、聞いてきた同僚に言う。

「単純で、猪突猛進で、思い込み激しくて、お人好しで」

へえ、そうなんだ、と同僚も笑う。

「でね、面白いのがね、『おとうセット』っていうのがあって、それがないと、うちのおとうめっちゃ怒るの!」

「何? おとうセット!?」

聞きなれない単語に、同僚も不思議そうにしている。

「そう。バナナと、ヨーグルトと、ハムと、食パン」

「めっちゃオシャレだね」

「そうそう、こだわりあんの。あんな還暦近いおじさん? というかおじいさん? なのにさー」

ウケるね、と同僚は笑う。そして、私は相手から聞かれる前に、自分から、こう切り出す。

「あ、よかったら、うちのおとうの写真見る? めっちゃ面白いよ」

そして私は、相手の返事も聞かずに、ニヤニヤしながらスマホを開く。

カメラロールには、お坊さんみたいな父の写真が、たくさん入っていた。

***

この記事は、「天狼院ライティング・ゼミ」を受講したスタッフが書いています。 ライティング・ゼミにご参加いただくと記事を投稿いただき、編集部のフィードバックが得られます。チェックをし、Web天狼院書店に掲載レベルを満たしている場合は、Web天狼院書店にアップされます。

▼人生を変えるライティング教室「天狼院ライティング・ゼミ」〜なぜ受講生が書いた記事が次々にバズを起こせるのか?賞を取れるのか?プロも通うのか?〜

【天狼院書店へのお問い合わせ】

お問い合わせフォーム

TEL:03-6914-3618

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?