『キャラクターとは何か』感想

どうもこんにちは、陽キャまみれのクラス会で浮きまくった男、各駅停車です。

『キャラクター精神分析』のnoteでも書いたのですが、僕は女子高生が戦車に乗って戦う作品『ガールズ&パンツァー』のキャラを掘り下げるために、10月の後半から「キャラクター」という言葉について色々勉強しています。

今回の文章はその勉強中に読んだ本、『キャラクターとは何か』について語る文章になります。

『キャラクター』とは何か

『キャラクターとは何か』は、小田切博(おだぎりひろし)によって2010年に刊行された本です。

この本では、キャラについて考える際に文化的な面だけでなく、ビジネス、つまり産業的な面も考えた方がいいのではないかという提唱をしています。

これは文化面だけを扱う既存のキャラクター論の視点を広げていこうとする試みとなっています。

実際、キャラクターの受容のされ方について、海外のオタク文化と結びつく前の商業展開や、二次創作がいかにして広がっていったのか、コミケ、ワンフェスはどのように作られたかといった他の本にはない記述がされていました。

ただ、それにより逆に「文化的な面」であるキャラクター論がかなりざっくりしたものになってしまっているのではないかという印象を受けました。

ギリシャ語の原義、「kharakter」から教科書的に「キャラクター」をさらってくれるのは嬉しかったのですが、僕は今、女子高生が戦車に乗って戦う作品、『ガールズ&パンツァー』のキャラの魅力について掘り下げたいという大目標のために、キャラクターについて掘り下げています。

小田切の紹介する、新聞や小説に出てきて商業媒体と密接に結びついたキャラクターを掘り下げたいのではなく、漫画・アニメにおけるキャラクターがどのように受容されているのかが知りたいというのが僕の動機でした。そのため、小田切が視点を広げるために採用した「産業的な面」はあまり役に立ちませんでした。

この本では、キャラクターそのものの定義については少ないながらも記述されていて、著者の小田切はキャラの要素として三つの集合を提示しています。(p119)

まず、「図像」。これは絵として記号的に表されるキャラクターのデザインのことでです。この本では初音ミクが例示されています。

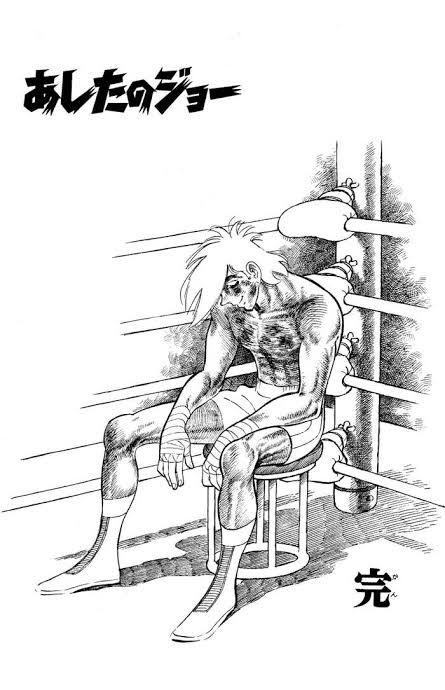

次に「内面」。これはアニメや漫画の物語内で語られた性格のことです。この本では『あしたのジョー』の矢吹丈が例示されています。

最後に「意味」です。これは「キャラクターの属性や類型として与えられた意味性」と本の中では提示されています。この本ではアメリカの新聞に出てくるキャラ、アングルサムが例示されています。

この最後の「意味」についてはちょっと難しい気がします。物語の設定というよりもむしろ、受容する中で生まれた文脈のようなものなのでしょうか?あるいは、キャラが象徴するもののことなのでしょうか?恥ずかしながらここは少し理解できていないところです。

そして、小田切はこれら三つの集合、「図像」「内面」「意味」のうちどれか一つでも要素を担保されていたらそれはキャラクターだといえると言い切ります。

たしかに、それはキャラクターの定義としては十分だろうと思います。

ただ、それは余りにも広すぎる定義のような気がしてなりません。

どういうことでしょうか?

小田切はキャラクターの三要素として「図像」「内面」「意味」を挙げました。そしてその「図像」「内面」「意味」のうち、一つでも要素を持てばキャラクターとして認められるとします。しかし、そうなってしまうと、あまりにキャラクターが増えすぎてしまう気がします。

例えば、小田切の定義に従えば、地方新聞で、作った農作物について思いの丈を述べる地元農家も「図像」「意味」を持たないが「内面」を持ったキャラクターになってしまいます。

また、ノートの端っこに三つの点を均等に書き、それを目と口としてみなせば、それは「内面」「意味」を持たないが「図像」を持ったキャラクターとなってしまいます。

これらの例はたしかにいささか極端ではありますが、小田切の定義を解釈すればこれもキャラクターになってしまうのではないかと僕は考えました。

小田切のこの定義の指し示す、「キャラクター」はその範囲が広すぎてしまうような気がします。「キャラクター論」を展開するときにおそらく多く求められるのは、アニメや漫画のサブカルチャー作品に登場するキャラクターを指し示したキャラクターをものだと思います。

小田切の定義はたしかに単純明快です。そして、たしかにキャラクターと言われたらその三要素で成立していると納得できるものとなっています。しかしながら、アニメや漫画の中のキャラクターを中心に論じたい人(少なくとも『ガルパン』を扱いたい僕)にとって、地方農家もノートに書かれた点も「キャラクター」としてみなされてしまう小田切の定義は採用しづらいものであると考えます。

そんな「キャラクター」論としてみたらイマイチだったこの本なのですが、一つ面白いところがありました。

それは、見た目からその性格や内面が読め取れるとする18〜19世紀に流行った「観相学」についての記述p109から、キャラクターの姿について繋げて考えようとするところです。(『キャラクター精神分析』のp124にも、小田切の記述を引用して似たようなことが書かれています。)

人の顔に現れる特徴的な部分から、何らかの類型化、パターン化された性格を読み取ることができるという考え方は、完全に肯定できるものではありませんが、多少納得できる部分があります。

この「観相学」的な想像力は、今でも『人は見た目が9割』といったベストセラーによって現代でも脈々と続いているし、それが更に心理学によってある種追認されている気がします。

これとは少し違うことですが、前回のnoteでまとめた『キャラクター精神分析』のp146では、そもそも、キャラクターが類型化されること(例えばツンデレ、委員長、幼馴染等)について『ライトノベル「超」入門』を引きながら、その起源をTRPG(テーブルトークロールプレイングゲーム)に見ています。TRPGのキャラクターの行動様式は、職業によって規定されます。そしてその職業は、各キャラクターのもつアイテム(杖、剣)といったものに象徴されます。TRPGのその傾向が進むにつれ、最終的にキャラクターを象徴するものがアイテム(いわばメガネや猫耳といった萌え要素)に落とし込まれていったと『キャラクター精神分析』では論が展開されています。

おわりに

以上、『キャラクターとは何か』の書評でした。キャラクターについて他にも色々本を読んでいるので、またまとめていきたいと思います。