はなのみち

最近

この記事を書いているのが、5月27日(月)

Canvassadorの発表がありました。見事なられた方おめでとうございます。と思うと同時に通らなかったのだなと改めて知らされた感じです。

とはいっても、校内ではCanvaを使ってた方ですが、みなさんに比べるとまだまだ。

きっと自分がCanvassadorになったとしても力不足でなんにもできなかったと思います。(そもそも力不足ではなれない。)

ネガティブな感情ではなく、純粋に今の自分では力が足りないからもっと力を付ける時なのかなと思っています。

次はMIEEです。

今の自分はとにかく挑戦することしかできません。

当たって砕けろ精神で頑張ります。

改めて感じたこと

上記のことからも今の自分には力がないのは明らかです。それと同時に肩書きを求めすぎていたのかなとも思います。(もちろん肩書きも大事です。)

力なくして肩書きありは正直かっこ悪いです。

では、力とはなんでしょうか。

いろいろあると思いますが、教師たるもの力=授業力&関係構築力だと思っています。

ここに立ち返るとやっぱり自分は授業が大好きなんだな。子どもと関係を築くのが大好きなんだなと強く感じました。

そして、今の自分にできることは少しでも自分の実践を発信していくことです。

いい意味で吹っ切りがつきました。

1年生の学習

今現在1年生の担任として日々奮闘しています。

最初のうちは集中が続かないので、丸まる1時間授業ということが難しかったです。少しずつ集中も続くようになり、少し手応えがあった授業があったので、そちらを載せたいと思います。

はなのみち

私は国語が専門です。子どもたちには国語を好きになってほしいという思いで、日々授業にあたっています。

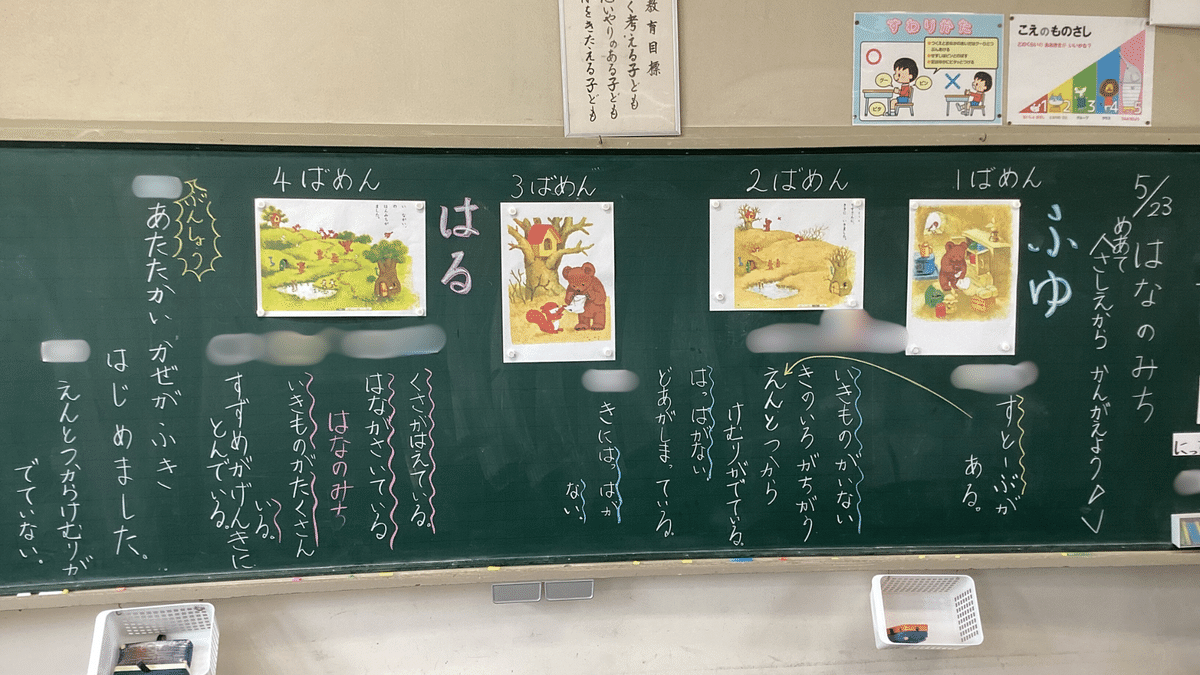

今回紹介する「はなのみち」ですが、全部で4場面からなる物語です。

簡単に説明すると、

部屋の中で袋を見つけた熊→中身が分からなくリスに聞きに行く→リスの家に到着すると袋に穴が開いていたことが分かる→熊の通った道に花が咲き、花の道になる

というお話です。

今回の学習では、「場面の様子や登場人物など、内容の大体を捉えること」が目標としました。

「はなのみち」は1年生の教材らしく挿絵が多く挿絵から読み取れることもたくさんあります。文章とともに挿絵からも多くの情報を読み取ってもらいたいと思っていました。

第1時

1時間目は時間があまりなかったこともあり、「はなのみち」を範読し、その後に音読。「はなのみち」に出てくる登場人物をたくさん出した後に、主人公は誰かということを確認し、授業を終えました。子どもたち主人公はくまさんだとしていました。(ずっとお話に出ている。くまさんがたくさん話している。などの理由です。)

第2時

2時間目は「はなのみち」の大体を捉えることをめあてとして授業を進めました。教科書の本文にも注目してもらいたかったので、「~が~した。」という形でそれぞれの場面を確認していきました。

また、「」が出てくるのも「はなのいち」の特徴です。くまさんがどんな気持ちだったのかを想像して友達と読み合いの活動をしました。

子ども同士の交流中に絵によって季節が違うという意見が出たので、次の第3時では、それを学習のめあてとして設定しました。

第3時

第3時のめあては挿絵から考えるということで授業を進めました。

子どもたちはそれぞれの場面の挿絵の細かなところからたくさんの気付きを得ていました。それぞれの挿絵の中には冬か春か分かるヒントがたくさん悪されているよね。それを見つけてごらん。といった形で進め、子どもたちは宝探しのごとく挿絵から教科書からヒントを探していました。活動中の子友達はとても生き生きしていたし、今までの中で一番交流が上手にできていました。

また、挿絵だけではなく本文からも春だと分かる記述を見つけている子どももいました。まさに叙述を基に考える。ができた姿でした。

第4時

第4時は今まで学習したことをもとに、友達との音読交流会をしました。子どもたちは「」の部分をくまさんの気持ちになりきって読んだり、冬の感じや春の感じが伝わるように音読をしていました。

おわりに

先にも書きましたが、改めて自分は授業が好きだと感じた最近です。「はなのみち」もとても楽しく授業をすることができました。

本校の1年生にはまだタブレットが来ていません。今後タブレットが来たらどんな授業ができるのか今からワクワクしています。

もちろんタブレットやって中身なしの授業にならないように、教科の本質を考えた授業をやっていこうと思います。

本日も読んでくださりありがとうございました。

誰かの一助になれば幸いです。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?