生き方が変でも普通でも、心が大きく無理してないならいいんじゃない?

みなさんはじめまして!

私は「はらの」と申します。

「はじめまして」とは言ったものの、実はこの記事、3本目。

なので個人的にはまったくはじめまして感が無いのですが、多くの方ははじめましてでしょうはじめまして!

(以前に書いた2本は現在、大人の事情で非公開中。大人の事情をクリアしたら掲載します)

そんなはじめましてな方のために、ざっくり自己紹介。

私の名前は「はらの」といいます(私の名前、しっかり覚えておいてください!そのほうがこの後の文章をより楽しめます!)。

現在、沖縄にある大学に通いながら植物について学んでいる学生です。植物の生き方と自分の言葉を通して、読んでくれた人の心をちょっと軽くできたらいいなーと思い、このような場所をつくりました。

文章は長くなりがちですが、専門用語や難しい言葉はあまり使わず、写真の力を借りながら軽い気持ちで読めるように頑張って書くので、頑張って読んでくださーい

あと無理して全部しっかり読まなくてもいいので(長いし)、ひとまず気になったところだけ追いながら、でも最後まで読んでもらえるととても嬉しいです!

(今回のお話は、「Pollinia transfer on moth legs in Hoya carnosa (Apocynaceae)」(Mochizuki et al. 2017)という論文を参考にしています。)

さて、私事で大変恐縮なのですが、最近あったとてもびっくりしたことを聞いて下さい。

先程も述べた通り、私は大学で学生をやっています。大学生はアルバイトにサークル、研究室など、さまざまな場所に属しては離れることを多く繰り返す生き物です。どの場所に深く属するかは人それぞれで、さまざまな場所での出会いや経験を通して自分の好みや性格を知り、これからの生き方の方針を決めていく場所が大学だと私は思っています。

かくいう私も、いろんなところに出たり入ったりするタイプ。

といっても、必要以上に他者にアプローチすること、そしてとにかく人の集まっている場所が苦手なので、いろんなところを転々と移動しているタイプです。同じ場所に長くとどまるのがあまり得意ではないので、長く属している場所はあまりありません。我ながらよくこんなに長く同じ大学に通っているな~と感心するレベル。

とまあそんな私にも、長いこと属し、定期的に同じ人と関わる場所がいくつかあるわけで。けれど最近、そのうちのひとつの場所にちょっと理由があってあまり顔を出せていなかったんですよね。申し訳ないなあと思いながら恐る恐る顔を出し、その場に参加していると、ある人から一言。

「はらださんはどう思う?」

・・・ん?はらだ?文脈的にはたぶん私(私の名前は「はらの」です)のことだと思うんだけど、うん?はらだ・・・?

はらだ!!!??!?!?!?

あ、もう名前忘れられてる!!!!!

とても驚いたことに、長らく(といってもそんなに長い期間じゃない)その場所に顔を出していなかったら、私の名前を忘れられていました。

多少は仕方ないと思っていたけど、もうそのレベルですか!?!?!?

まだ神さまが世界をつくり終わったくらいの時間しか経ってないんだけど?!?!?

ていうかあなたに関しては前日に私と連絡とってたよね!?!?!!

「おいおい、嘘だろ、、、!?」と思いました。

悪気が無かったら何やってもいいのか!?

そんなわけねえだろ!?

今は笑いながら話せているけど、名前を間違えられた直後はちょっとショックでした。

さすがに付き合いが長いので、相手にまったく悪気が無いことはわかっています。

名前も本当に忘れたわけではなく、ただ間違えただけでしょう。

でも、自分にとっては尊敬している部分もある相手だったので、ちょっと顔を見せなかっただけで名前すら忘れられてしまう/間違われてしまうのかと、少し悲しい気持ちなりました。

うーん、でも、なんか怒る気になれないんだよねーえ。

でも、もやもやはする。

このもやもやを解消するヒントがどこかにないかなあ。

そんなときに私のセンサーに引っかかったのが、サクラランという植物の生き方です。

サクラランHoya carnosaは、ランのような分厚い葉とサクラに似た花をもち、ふらふらと他の植物に絡みつくつる植物です。ビール瓶のフタくらいの大きさの白い花が複数集まって半球状となり、つるから下向きにぶらさがって花を咲かせます。開花期は5月から10月。夜になると甘い匂いを放ち、お散歩中の私を引き寄せます(この「夜に咲く」という内容、ちょっと覚えておいてください!)。

さて、みなさんは植物を見かけたとき、一体何を考えますか?

え、何も考えない?

じゃあ私が初めてサクラランを見て考えたことを聞いてくださーい

私がサクラランを初めて見たのは大学二年生のとき。

植物のことが知りたいけど植物の先生にアプローチする勇気が無くて、がむしゃらに大学図書館で植物の本を読み漁っていたときのことです。

とある本の中に載っていた、サクラランの写真。

これをみた当時の私の、一番最初の感想はこれです。

「え、なにこの植物。えっろ」

だいぶ頭おかしいですね。自覚はあるので許してください。

その写真は夜に撮影されていたので、黒バックに白とピンクの花が映えてとても綺麗だったんですよ、、、!

とにかく当時の私はサクラランの色気に圧倒され、「いつか生で見てみたいな~」なんて考えながら本を閉じました。

(えっちなサクラランの写真が載っているのは「花と動物の共進化をさぐる:身近な野生植物に隠れていた新しい花の姿」(種生物学会 2021)という本です。論文と同様、今回の記事を書くにあたってとても参考にした本。必見!)

本の中でサクラランの存在を知って、のちに植物の研究を始め、植物を生物学の視点から眺めて遊ぶようになってしばらく経った頃。研究室の子が「サクラランを採取してきたよ」と連絡をくれたことで、二年ぶりにサクラランとの再会を果たします。

研究室の机の上にころりと転がるサクラランを見て、私が思ったことはたったひとつ。

「え、やっぱサクラランえっっろ。なんでこんなにエロいの?」

まったく成長がありませんね。

「なんでこんなにエロいのか」という、12文字分の成長しかありません。

しかしこの12文字、とても大事な12文字です。

どうしてこの12文字がとても大切なのでしょうか?

なぜなら私は、この言葉分だけ「植物に対する興味を深めた」と解釈できるからです。

そして興味が深まればそれだけ「知りたい!」という欲求が強くなって、目の前のことを正しく理解しようと行動する可能性が高くなるから。

まあ、めんどくさくて動かないことも多々ありますけどね~(具体例 大学二年の私)

しかし今回はめんどくさがらず、もう少しだけこの疑問を深めてみましょう。

どうしてこんなにエロいのか。

その質問に対する答えはいろいろあると思います。

私の頭の中に浮かんだのは、ざっとこんな感じ。

①サクラランの花の色の配色(白・ピンク・ちょい黄色)が素晴らしいから

②花の外側のふわふわ感と、中心部分の星のつやつや感とのギャップが最高だから

③同じ科の仲間と似た形態を持っていることが写真からよくわかるから

④後輩の(私にとってエロい)写真を撮る技術と感性がすごいから

①と②はそれぞれ、自分がその写真を「見て」、その写真からそのまま得た情報を元に出した答えです。それぞれ「花の色」と「肌触り」に注目しています。

一方、③や④は、私が「サクラランと同じ仲間の形態を知っていること」、「この写真の撮影者が後輩であること」などの情報をもっているから出た答えです。何かの情報をもっていれば、それだけいろんな「視点」をもつことができる、ということがわかります。

いろんな視点を持てると、物事に対する選択肢が広がって楽しくなりますよね~

③と④に関してもさらに興味を深めていける部分はあるのですが、今回私が注目したいのは「①花の色」と「②肌触り」の部分。

なぜなら、その部分にサクラランの生き方のヒントが隠されているから。

そして知識がない人でもわかるこの部分に、きちんとなんらかの理由や仕組みがあり、それを知ることが私はとても面白いと思うからです!

というわけで、サクラランの「花の色」と「肌ざわり」に注目しながら、サクラランの生き方について話していきたいと思います!

サクラランの生き方について知る前に、まず、植物の基本的な生き方についてちょっとだけ説明します。

ざっくり「植物の生き方」といっても、生理学的な話だったり生育の話だったりと、切り取り方はいろいろあります。

そんな中で、今回私がみなさんに聞いてもらいたいのは、「送粉生態」という視点に立った植物の生き方。

植物の生き方は、とてもシンプル。

「花が咲き、花粉が柱頭に付着したら受粉が起こり、種子を形成する」

もうちょっとやわらかい言葉にしてみると、こんな感じ。

「花が咲いて、 雄しべ が 雌しべ にくっついたら、種ができるよ」

すごく俗っぽい表現をするなら、「花が咲いたらセックス(=受粉)して子ども(=種子)をつくるよ」といった感じです。人間も植物も一緒ってことですね~

しかし植物には、人間を含めた動物と異なる部分があります。

それは「いちど根を張ってしまえば、植物はその場所から一歩も動けない」ということです。

動かないことで起こる問題とは、一体なんでしょう?

想像してみてください。動物であれば「かわいこちゃーん!」と言いながらオスがメスを、またはメスがオスを追いかけ、交尾をすることができます。

しかし植物は動けない(動かない?)生き物なので、そのようなことはできません。

つまり、自分一人だけの力では、新しい種子をつくることが出来ないのです。

人間を含めた動物とは異なり、受粉までの道のりを完全に他者に預けているのが植物のかなり変わったところ。

では植物は、どのようにして別の花の花粉を自分の柱頭に運んでもらうのでしょう?

選択式にしてみましょう。

①風や水など、さまざまな生き物以外の要因を駆使して花粉を運んでもらう

②昆虫や哺乳類など、別の生き物にアピールして花粉を運んでもらう

③もはや別の花の花粉を運んでもらうのをあきらめ、自分の花粉を柱頭につけて受粉しちゃう

さて、どれでしょう?

正解は①~③の選択肢すべてです。可愛くない問題ですみません。

使える手段はなんでも使うことから、なにがなんでも「動くもんか!」とする植物の強い意志を感じます(感じない)。

さて、次はきちんと答えがひとつに決まる問題です。

上の3つの選択肢のうち、サクラランの送粉戦略(=花粉を運んでもらうための作戦)は、一体どれでしょうか?

正解は②の、

「昆虫や哺乳類など、別の生き物にアピールして花粉を運んでもらう」

という方法です。

昆虫や哺乳類など、植物の花粉を運んでくれる生き物を「送粉者」と呼びます。

送粉という言葉は、「花粉を別の花(の柱頭)に送る(≒運ぶ)」という意味で使われます。

受粉という言葉も、「花粉を(柱頭が)受け取る」という意味合いで使われるように、漢字から何となく言葉の意味が予測できるのが植物学用語の良い所。

しかも単語の中に「花」みたいなシンプルで可愛い漢字が入っているのが、個人的にはとても好きです。

さて、花粉を別の花に運んでもらうことは「送粉」と呼びますが、送粉を行うかどうかに関わらず、生き物が花にやってくることは「訪花(ほうか)」と呼ばれます。

昆虫や哺乳類などの生き物が植物を訪れる理由は様々ですが、多くの生き物は花の蜜や花粉などの資源を求めて花にやってきます。

ここであえて専門用語だらけで植物の生き方を表現すると、

「植物は、資源を求めて訪花した生き物の一部を送粉者として利用して、自分の花粉を別の仲間に送粉してもらっている」

となるわけです。

つまり植物は、究極の他力本願ってこと!(私のことやん)

ここまでの話を綺麗な言葉でまとめるなら、

「送粉者は、動けない植物が生きていく上で欠かせない、とても重要なパートナー」

と言えるわけです。

では、サクラランにはどのような生き物が訪花し、送粉者となっているのでしょう?

それを知る上で重要になるのが、サクラランの「①花の色」と、先ほど覚えてもらった「夜に咲く」というキーワードなんです!

さて、こちらはツバキの写真。このツバキの花の色は「赤色」です。

当然のことながら、サクラランの白色にタンポポの黄色など、花には様々な色があります。

このような花の「色」に加え、形や匂い、開花時間など、花を作り上げている要素は、色以外にも複数あります。

それぞれその花ごとに特徴の異なる要素が組み合わさることで、ツバキやサクララン、タンポポといった、独自の花をつくりあげています。

例えばツバキでは「赤色で昼咲き」だけど、サクラランでは「白色で夜咲き」と、「色」と「開花時間」の各要素の特徴が異なることで、それぞれの花が出来上がっているよ、という話です。

でも実はこの花の色や形などの各要素の特徴、ある一定の組み合わせで組み合わさるとある特定の送粉者を呼び寄せることがある、というのをご存知でしょうか?

花の形,色,匂いなどの花の特徴により送粉者となる動物グループを推定することが可能である。これらの花の特徴の組み合わせを送粉シンドロームと呼ぶ。

例えば鳥を送粉者として利用したい花の場合、花の要素の組み合わせは「赤色」、「昼咲き」、「匂いはなし」、「蜜を大量に分泌」とされています。

ツバキはこれらの特徴にあてはまり、実際、メジロが訪花するらしい。

鳥には赤色のものがおいしそうにみえるんですかね?

鳥により送粉される花は,昼に開花し,匂いのない,蜜量の多い花をつける,鳥媒花の花は北米では鮮やかな赤が多いが,他の地域では必ずしも赤が多いとはいえない。ー中略ー 日本では花を好んで訪れる鳥はメジロやヒヨドリ以外あまり報告がない。メジロはツバキやサクラ,ハチジョウキブシなどの花から採餌するのが観察されている。

話をサクラランに戻します。

サクラランの花の色は「白色」。なおかつ、「夜」に「甘い匂い」を放つことが(私によって)確認されています。

匂いのある白い花は、夜にやってくるガにアピールしていることが多いらしい。

ガによって送粉される花は,夜咲きで白っぽい色をしており,香水のような匂いを放つ。しばしば長い筒状の構造をもち,そこに蜜をためる。

「夜咲き」で「白っぽい色」、かつ「香水のような匂い」。

「長い筒状」の構造は確認してないけど、これ、ガが訪花するのかな?

私の予想は的中。

サクラランにはガが訪花することが確認されています。

花序にライトを当てると、数匹小さなガがへばりついている。やはりサクラランは夜にガを誘引しているのだ!

ひとつ前の引用にも書かれていますが、ガを送粉者として利用している花は、多くが長い筒のような構造を持ち、その筒の奥に蜜を隠しています。

蜜を求めてやってきたガは、花の筒の中にストローのような口吻を差し込みます。

しかしその筒の中には蜜だけでなく花粉と柱頭が隠されており、蜜を吸ったのと同時に送粉をしてもらうのが、ガを送粉者として利用する植物の一般的な戦略です。

その構造を、私が散歩中に見かけて「ガに花粉を運んでもらってそうだな~」と思った、オキナワテイカカズラ(学名Trachelospermum gracilipes var. liukiuense)という植物で確認してみましょう。

こちらのオキナワテイカカズラ、サクララン同じキョウチクトウ科の仲間。

遠目から見ると、花が白色であることや小さな花が集まって下向きに咲いていることなど、雰囲気がサクラランと似ている気がしませんか?(ちょっと無理がある?)

左の写真は花を正面から見たもの。赤丸で示した部分に5つの穴があります。

右の写真は花を横から見たもの。赤線で示した部分に細長い筒状の構造(花筒)があります。夜に甘いにおいを放つことも確認済み。

これらの情報と「ガが長い口を差し込んで花の奥にある蜜を狙うんだよ」という知識があれば、この植物でもガが送粉してそうだなあ、と考えられるわけです。

おそらく花の中に花粉と柱頭が隠されていて、ガの口吻が差し込まれたら送粉するように仕組まれているのかな?なんて。

そんなことを考え始めると、中身を確認したくなっちゃいますよね~

もし機会があったら、ひと花だけ頂戴して中身を確認してみてくださいね!

さあ、オキナワテイカカズラでガを送粉者とする花の構造を確認したところで、もう一度、同じ視点でサクラランを見てみます。

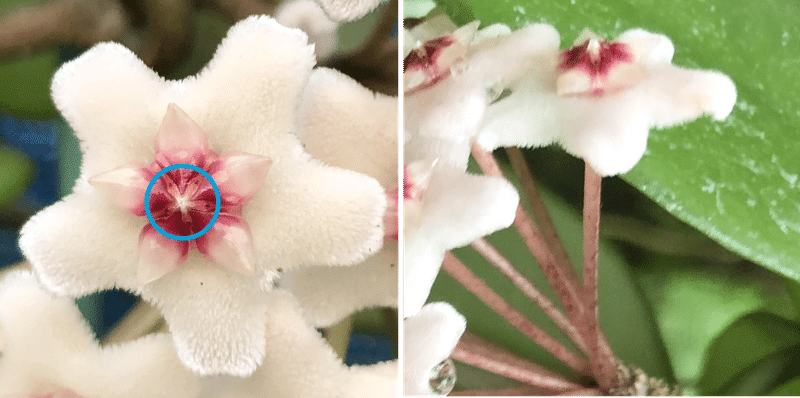

左の写真は花を正面から見たもの。

オキナワテイカカズラと形は異なりますが、水色で囲った部分に溝のように見える5つの穴が確認できます。

次に右の写真。あれ、この写真ちょっとおかしい。花筒がない。

最初は花筒の色が変色してるだけかな〜なんて適当に考えていたのですが、角度を変えて、さらにもう少し真面目に観察してみる。

あ、明らかに白い花と萼との間に区切りがある。

やっぱり花はここまでみたい。

てことは、ガが口を突っ込む場所はないってことやん。

あれ?じゃあなんでサクラランにガが来るんだ??

そんなことを考えながらサクラランを触っていると、、、

え、なにこの液体。これ蜜だよね?

なんでそんなとこから出てくんの??

ガの訪花は確認されているのに、ガが求めてくる蜜は花の表面にあり、その周辺に花粉や柱頭の気配はなし。

ん、この花の花粉や柱頭はどこ?

え、お前ら、マジでどうやってガに花粉を運んでもらってんの!?

ここでこの謎を解くヒントとなるのが、もう書いている側ももうすっかり忘れかけている、花の「②肌触り」というキーワードなんです!

「肌触り」に言及する前に、サクラランの花の構造についてざっくり確認しておきましょう。

サクラランの生き方を知るうえで理解してもらいたいポイントは2つ。

まずは「サクラランの花粉は花粉塊となって、5つの穴の中にある」こと。

次に「柱頭もまた、5つの穴の中にある」ということです。

順番に確認していきましょう。

まず、サクラランの花粉について。

みなさんは花粉と言ったら、どのようなものを思い出しますか?

多くの方は、春になると大量に飛び散るスギ花粉のような粒子状のものをイメージするのではないかと思います。

しかしサクラランの花粉は、スギ花粉のように粒子状ではありません。

サクラランでは、粒子状の花粉が送粉者に付着するのではなく、花粉塊と呼ばれるたくさんの花粉が集まり、持ち運びしやすくなった状態で運ばれます。

その花粉塊の写真がこちら。

このように、大量の花粉を持ち運びやすい形にした花粉塊を穴の近くに配置することで、何かが穴にアプローチすれば花粉の持ち運びが可能な状態になっている、というわけです。

次にサクラランの柱頭について。

サクラランの柱頭は、中心の星の中に隠されています。

星の中の構造はちょっと複雑。なのでかなりざっくり説明します。

まずは星の中心に柱頭があって、その周りを星のつやつやが覆っています。そのつやつやのてっぺんには5つの穴が開いていて、その穴の付近の柱頭の上には花粉塊が配置されている。送粉者が、その穴から花粉と柱頭にアプローチすれば、送粉を行える、といった感じ。

これでもイメージが湧かない人は、薄皮まんじゅうを半分に切り、切った部分を下にしてお皿にのせた状態で、薄皮のてっぺんに5つの穴を開けた状態をイメージするとわかりやすいかもしれません。

あんこが柱頭で、薄皮の部分が星の外側。そして薄皮まんじゅうが乗っているお皿が花の白いふわふわの部分であるとざっくり理解できます。

そして穴の開いている部分のあんこの上に花粉塊があって、その穴から送粉者がアプローチする、といった感じです。

ここまで説明したところで、引用を確認してみましょう。

(サクラランも属するガガイモ亜科の植物の花では,)花粉塊をつけた送粉者が再び花を訪れると,今度はスリットにしごきとられ,柱頭室へと花粉塊が受け渡される。

わかりやすいようにずっと「穴」と言っていましたが、実はサクラランの場合はスリットのある「溝」という表現の方が正しいです。

正確には、なにかが差し込まれたら、そのなにかを花粉と柱頭方向のある場所へと誘導する「溝」といったところ。

本来は「溝」なのですが、今回はわかりやすさ重視で「穴」と表現しておきます。

とにかく、花の構造については、

「穴に何かが突っ込まれれば、花粉と柱頭に触れて受粉ができるかも!」

ということをおさえてもらえれば大丈夫です!

(おまけでちょっと細かい説明。サクラランの花形態は、中心に雌蕊があってその周りに雄蕊がある花の基本的構造から、雄蕊5本が変形し、それぞれが星の1角となって星形に合着したものです。その結果、サクラランの花形態は、「変形した雄蕊が星型となって合着し雌蕊を覆った形」となっているわけです。)

(もうちょっと細かい説明。サクラランの花蜜について。サクラランでは本来は花の基部にある蜜腺が退化し、変形した雄蕊の星の1角の中に蜜腺が再びあらわれて花蜜を分泌しています。そのため、あのような場所から花蜜が分泌されます。)

さて、サクラランの花の構造についてざっくり説明したところで、本題のサクラランの「肌触り」の話に戻ります。

もう遠い昔のことのような気がしていますが、私はサクラランの花を見て「外側がふわふわで内側がつやつや」だと表現しました。

あなたは「ふわふわ」と「つやつや」、どちらに触りたいですか?(急になんの話?)

私は基本ふわふわを触りながら、飽きたらつやつやをちょっと触りたい派です(お前の癖は聞いてない)

ふわふわが指に引っかかる感じを楽しみながら、時々、つやつやで指を滑らせたい。

どっちが好みかは別の機会に語り合うとして、サクラランの花は、両方の触り心地を持った花であることがわかります。

どうしてそのような性質の異なる特徴をあわせ持っているのでしょう?

そしてそれらの花がボール状に集まって、下向きに花を咲かせている。

下向きの花は、上向きの花と比べて、足場がとても不安定です。

ガが訪花した時も、重力が下向きにかかってさぞ体が重たいはず。

そんなとき、ガは花のどこに脚をかける?

そして最後に、ふわふわとつやつやの隙間から分泌される花の蜜。

おそらくガは、この蜜を求めて花にやってきます。

不安定な足場で重たい体を支えながら、風や自分の重みでぐらぐらと動く花の上の蜜を吸うとき、細長い脚を六本持ったガは、どのような動きをする?

そしてサクラランは、そんな彼らに、どんな罠を仕掛ける?

さあ、答え合わせです。

サクラランにやってくるガは、基本は脚が引っ掛かりやすい、花の縁やふわふわの部分に脚をかけます。

しかし花の縁やふわふわも、不安定な花の上では程よい足場ではなく、ガは常に落下しないよう、バランスを取るために忙しなく脚を動かし続けることになります。

このとき、ふとした瞬間に、忙しなく動かし続ける脚がうっかりつやつやに触れてしまうことは、十分あり得る話ですよね?

そうなればもう、こちらのもの。

体重を掛けようと踏み込んだつやつやの上で、ガはつるりと脚を滑らせます。

そして滑らせた脚の先には、サクラランによって巧妙に仕組まれた花粉塊と柱頭が待つ「穴」が。

つまりサクラランは、花にやってきた送粉者のガが訪花中にうっかり触れてしまったつやつやで脚を滑らせるのを静かに待ち、滑らせた脚を穴に落として花粉や柱頭に誘導する、というわけなんです!

The downward spherical inflorescence of aggregated flowers with flat, velvety petals and a slippery corona provides restricted footholds for the visitors, which efficiently leads pollinator legs to the pollinaria.

さて、今回私はサクラランについて、「花は白いし、いい匂いだし、中心部分には穴もある。しかも穴の近くはピンクで目立つから、そこに口吻を差し込ませて送粉させてんだろ」と勘違いしました。

私たち人間の場合でも、「ここに来てほしい!」とか「ここを見てほしい!」とアピールしたいときには、そこが強調されるように目印をつけることが一般的だと思います。植物でもそのような戦略が一般的。

しかしサクラランはそんな安直なやつではなかったようで。

サクラランは送粉してもらうために「目的の場所に目印をつける」のではなく、「他の選択肢を奪って目的の場所に誘導する」という戦略を取ったわけです。そう考えると怖いなサクララン。

そして先述した「はらだ事件」でも、たぶん同じようなことが言えるのではないかな~と思いました。

たぶん私と相手では、戦略(考え方)と表現方法が違うんです。

私は、人や物の名前を覚えるのがあまり得意ではありません。

でも初対面の人であっても、相手の名前を覚えようと頑張ります。

なぜならそれは、たとえ細かいことは覚えられなくても、そういう風に頑張ることが相手に対する最低限の礼儀だと思うからです。

そして私自身、もう一回誰かに会った時に名前もなにも覚えられていなかったら、悲しいと思うからです。

案の定、長い付き合いなのに一週間顔を見せなかっただけでさくっと名前を忘れられ、少し悲しい気持ちになったわけで。

しかし悲しい気持ちにはなったものの、怒る気になれなかったのは、「私と相手では、人に対する考え方(戦略)が違う」ということが直感的にわかっていたからだと思うんですよね。

私にとっては「相手に配慮する」ことが「名前を覚える」こととイコールだけど、その人にとってはそれがイコールではない、ってだけで。

そして私は、それ以外の部分で相手から配慮されていることがわかっていたから、あまり怒る気にはなれなかったのでは?と思いました。

まあでもそれとは別に、興味の無いことは覚えられないことが多いわけで。

こういう瞬間に、(私は好きなのに)相手は本当に私に興味がないんだなって思うから、ちょっと悲しい気持ちは抱えたままですが。

しかしながら、この解釈もまた私の視点でしかありません。

だから相手が本当に私に興味をもっているのかどうかは、相手に聞いてみないとわからないんですけどね~

「好き」をはじめとした様々な感情の表現方法が人によって異なっているのは、なかなかに厄介です。

しかも根底に「同じ人間である」という前提条件があるから、なおのこと「みな表現方法が同じ」という勘違いが起こりやすい。

こういった感情の勘違いが起こりやすいのは特に恋愛と友情の「好き」に関する話だと思うのですが、それ以外の感情でも、今回のように、感情の勘違いというのは日常的に起こっているものだと思います。

今回私はこの記事で、あえて一つの現象や事実について、さまざまな表現や言い回しを使ってみました。

抽象/具体的表現を使ってみたり、専門用語/シンプルな言葉/俗っぽい言葉を使ってみたり、伝え方を文章/選択式/写真にしてみたり。

どの表現が一番あなたに伝わるかは、あなたにしかわかりません。

私の表現では不十分で、伝わりきれていない部分もあるかと思います。

でも、私はあなたに植物の生き方(と自分の面倒くささ)を、少しでも知ってもらいたい。

だからいっぱい表現方法を工夫するし、伝えようと頑張ります。

どうしてこんなことをするのかと言われたら、私は植物と文章を書くことが好きだからです。

植物の生き方を知ったことで、私自身が、

「あ、生き方ってひとつじゃないんだ。じゃあ私も自分なりに心地良い生き方を探そ」って思えたから。

そしてもし私と同じく、理由もわからないまま「小さなもやもや」を抱えている人がいたら、植物の生き方と自分の言葉を通して、「自分のもやもやを解決するヒント」を得てもらえたらいいなと思ったからです。

とまあ、なんかかっこいいことを言っていますが、実際の私は基本的にめんどくさがりでサボりがちな人間なので、割とわーわー文句を言っているだけの場所になる可能性もあります。そのときは殴ってください。殴り返します。

一緒にがんばってくれる人はいつでも募集中です!

そして定期的にサボったとしても、怠惰な私を叩き起こすくらい好奇心を刺激してくる植物たちの生きざまに魅せられて、長い長い文章をこしらえてしまう、というわけです。

息抜きと称し,いつか役立つだろうと栽培していたサクラランがつけた花を解剖してじっくり観察を行うと,すぐにさまざまな疑問がわいてきた。なぜ口吻ではなく脚先に付着するのだろうか。ガは吸蜜していたが、蜜腺はどこだろうか。柱頭はどこにあるのだろうか。花粉塊はどのように花に挿入され,どのように受精に至るのだろうか。サクララン属に特徴的な内側の星はなんの構造だろうか。自分はサクラランについて何もわかっていなかったのだ。

私はいつも、意味のわからない生き方をしている植物たちに驚かされ、励まされながら、なかなか出会うことのない(けど面白い)生物学という視点を通して植物の魅力を伝えられたらいいな、と思いながら文章を書いています。

力不足な部分もあるかと思いますが、これからも読んでもらえるととても嬉しいです!

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました!

それではまた!

引用・参考文献

河野昭一・井上健,1992.第1章 送粉システムの進化.9-42 "昆虫を誘い寄せる戦略:植物の繁殖と共生",井上健・湯本貴和(編).平凡社,東京.

Mochizuki K., Furukawa S. and Kawakita A.,2017.Pollinia transfer on moth legs in Hoya carnosa (Apocynaceae),American Journal of Botany 104:953-960.

酒井章子,2015.送粉生態学調査法.共立出版,東京,112pp.

望月昴,2021.第6章 ガに踏まれて受粉!サクラランの不思議な送粉の発見.118-135"花と動物の共進化をさぐる:身近な野生植物に隠れていた新しい花の姿",種生物学会(編).文一総合出版,東京.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?