どこまでも偏愛する映画、「裏切りのサーカス」

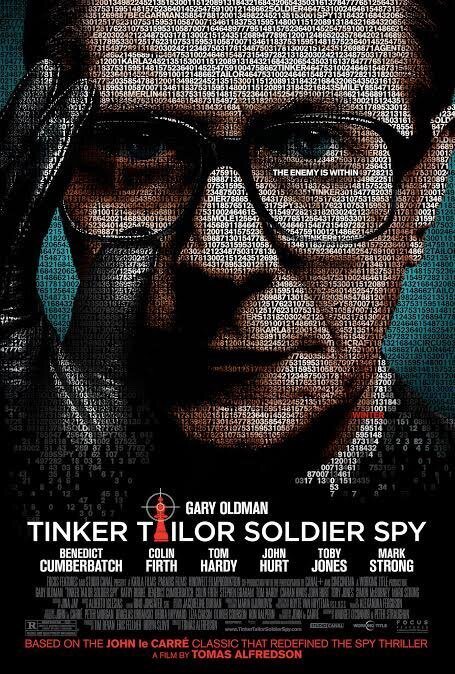

突然ですが、私、「裏切りのサーカス」(原題:Tinker Tailor Soldier Spy)という映画が堪らなく好きです。

映画を本格的に鑑賞しはじめたのが2021年の4月からで、そこからおよそ130本の映画を身漁ったのですが、未だにこの作品を見た時ほど心が揺れた経験はありません。じわじわと来るタイプの新手の衝撃(パラドックス的な表現ですが…笑)を味わって、以来、スルメのように噛み続けています。

以下フィルマークスにて記したレビューも織り混ぜつつ、少しこの作品と、原作者であるジョン・ル・カレについて書き記したいと思います。

(あらすじ)

時は東西冷戦。英国諜報機関MI6通称「サーカス」その中心に潜む、ソ連の二重スパイ<もぐら>を炙り出せーーーーーー。引退した老スパイジョージ・スマイリーは、極秘司令を受ける。果たして彼が突き止める<もぐら>の正体とは。

「裏切りのサーカス」は、兎にも角にも静謐な作品で、徹底したリアリズムと、スリーピースのスーツたちが織りなすダンディズムが映画全体を包み込んでいます。

そして本作、難解なことでも名高いのです。たくさんの解説サイトや考察サイトもあります。

本作が難解映画と呼ばれる最大の要因は、無駄な説明を排した「無口」な作品であることだと思います。

必要な情報は、画面に現れるモチーフ(スマイリーが冒頭眺めている油絵、買い換えられる眼鏡、二人の男の写真…等々)が雄弁に語っていますが、それを知らずに見るともう大変。すっかり置いて行かれてしまいます。私自身、初鑑賞時には時系列すら分からなくなり、すっかり混乱しました。

オープニングクレジットですら全く気が抜けません。

この映画を見たあと、スマイリーシリーズを読破したのですが、ジョン・ル・カレという作家は、目に見えるもの全てを描き込む細密画のように、ありとあらゆる情報を詰め込む作家なのだなあと感じました。ある意味では、周りくどーーーーーい表現をする作家とも言えます。

原作を読んだ後で再び映画を見返すと、その圧倒的な文字情報が、ある種引き算とも言える脚色によって、克明に、シャープに表現されていることに気がつきます。

見事です。

さて、ここからは少し内容について語りたいと思います。

ジョン・ル・カレ作品全般に言えることかもしれませんが、硬質なストーリーと対照的に、イデオロギーの隙間にこぼれ落ちた、個人としての人間の弱さを静かに、しかも優しい眼差しを持って抉り出しているところが今作の魅力だと思います。(近年見られるナショナリズムの高揚について答えるジョン・ル・カレのインタビューからわかるように、彼は、拠り所や故郷を求める孤独な人間に対して、厳しい優しさを向け続けていた作家だと思います)

そして、この物語はスマイリーを主人公にしているものの、それ以上にジム・プリドーとビル・ヘイドンによる一種のBLストーリーだったのではないかと思います。逆説的に言えば、この二人の関係性にさえ注意して鑑賞していれば、物語の大筋は掴むことができるのではないでしょうか。

原作には、この二人の関係性について、もう少し踏み込んだ描写があるのですが、映画において多くは語られません。

何よりあの二人の関係において切ないのは、コニーという元職員の女性に“inseparable “とまで言わしめる程の距離の近さがありながらも、根本の部分、より深淵な部分で繋がっていなかったという点です。

「俺は全てを曝け出したのに、愛するお前は違う世界の中を生きていた」と。

だからこそ、ジム・プリドーの涙にはあそこまで切実な美しさと悲壮感があるのかもしれません。

スマイリーとアンの関係にも言えることでもありますが、ジョン・ル・カレの中には、「他者とは絶対的な謎であるーーー他者と自身の間には、乗り越えることのできない厚い壁がある」という諦念にも似た前提があるように思えます。

(しかしながら、ニヒリズムに陥るギリギリのラインで踏みとどまっていることが、美しさでもあると思います。)

この映画において心憎い点は、原作には登場しない「サーカスのクリスマスパーティー」のシーンを巧みに使い、視覚的に人物同士の微妙な関係性を観客に示していることです。

ラスト近くのパーティーの場面では、マーク・ストロング演じるジム・プリドーのなんとも言えないニュアンスの効いた表情が光ります。

コリン・ファース演じるビル・ヘイドンの歪な笑顔も、二重スパイが持つ心の分裂をよく表現していると思いました。

(以前、「アナザー・カントリー」のレビューにも書いたのですが、ビル・ヘイドンのモデルになった、キム・フィルビーについて知ってみると、本作がより奥行きをもって観ることができると思います。)

まずい…すごく長くなってきてしまった…

前述でマーク・ストロングやコリン・ファースの演技について触れましたが、主人公スマイリーを演じるゲイリー・オールドマンの、抑圧された物静かな演技も非常に素晴らしいです。

英国俳優好きなら一度は見るべき映画です。

そしてビジュアル面について、最早これは完全に好みの問題なのですが、全体を包む、曇天を空からそのまま下ろしてきたような、グレイッシュな色味がたまらなく素敵です。

グレイッシュな色調の中で、赤と緑の補色関係にある二色が効果的な役割を果たしています。皮肉なことのようにも思えますが、宿敵カーラの国の巨匠、ユーリ・ノルシュテインの「霧の中のハリネズミ」を髣髴とさせます。(監督がスウェーデン出身であることも、映像がこの温度感になった一因なのかしら?)

そして英国の名優たちが纏うスーツも堪らなく素敵です。クリエイティブディレクターは、かのポール・スミスがつとめています。ディテールにまで拘った、仕立ての良いスーツは、眺めているだけで心躍ります。

妙に人物がぽつんと見えるアスペクト比で撮られた構図もとっても好きです。

最後に音楽についてですが、これもまた映画の世界観を構成する大事な役割を見事に果たしています。

気怠げに響くクラリネットの音色が、哀愁を漂わせる登場人物たちの心情を代弁しているかのようです。サウンドトラックも何度も聴きました。挿入歌のセンスも絶妙です。

まだまだ語りたいことは山ほどありますが…

ふう…とりあえずこれぐらいにして…

とにかく見て損はない一本だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?