書いて時間の流れに抗するということ

自分は毎日なにか書くことを日課としてきたのだが、最近生活のペースが変わった。何かとつまらんことで忙しくなって、書く時間が思ったように取れなくなった。書きかけのものがいっぱいあるんだが、いっこうに完成しない。

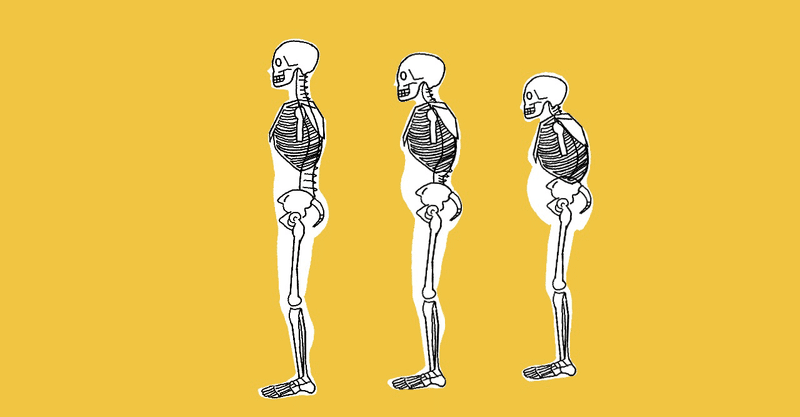

書かないと老いるのが早い?

そうなって、気づいたことがある。書かないと老いていくのが早い。なんとなれば、若いときより記憶力が落ちている。書かておかないと、毎日の発見をどしどし忘れていく。さすがに自分に直接利害・関心があることは覚えてるけど、そうでないものは、次の日になって頭に残ってるのがわずかしかない。

そのうちに、発見があったことさえ思い出せなくなるから、毎日が平板で退屈に思えてくる。記憶という時間に対する防波堤も、書くことがないと時間の波に負けてしまうらしい。それで時間が無為に過ぎ去っていくように感じられる。

そんな「老い」は精神的なものであるはずだが、精神に活気がなくなると、なぜか肉体も老いてくるような感じがする。いざ暇ができたときに、体が重くて何もする気がしない。何をしたかったのか思い出すのさえ億劫だ。

自分にとって、書くことは考えることとほぼ同じであった。考えが貯まってから書き出すのではなく、書きながら考えていく。なんとなれば、自分が考えることの多くは、一日や二日では処理しきれない。間に何度も睡眠で中断される。だから、とりあえずでも、思いついたことを書き留めておかないと、次の日に思い出せない。

こんな習慣がついたのも、大学院でのスパルタ教育のおかげである。読んでないときは何か書いてる。そんな生活だった。ぜんぶ調べて答えが出るまで書くことを待ってたら、とても間に合わないくらい課題があった。だから、どんどん書いていく癖がついたのである。そうして書く癖がつくことによって、一度には考えきれないようなことを、継続して考える習慣も身についたわけである。

であるから、書かなくなると、その場かぎりで考えられることしか考えなくなる。これは後でもう少し考えようなんて思ってるうちに、何を考えるべきであったかを忘れてしまう。どうでもよくなってしまう。

書いていても老けるのが早い人もいるし、なにも書かなくても若々しい人もいるから、ただ書くことが老化防止になるわけでもあるまいが、自分などの場合には、どうも書くことが若さを保ってきたようなのである。

忘れるのは生きるため

いったい「忘れる」というのは、どういうことなのか。フロイトの言うように、人間はいちど体験したことは決して忘れないのであって、ただ意識の外に締め出されているだけか。それとも、完全に頭のなかから消え去ってしまうのか。

どちらかはハッキリと言えないのであるが、いずれにしても、ひとは眠っている間に、その日の体験を、覚えておくべきこととそうでないこととに分類するらしい。そうして、生きていくのに必要なもの、少なくともその邪魔しないものだけを手もとに残しておく。そうでないものは、無意識の彼方に追放してしまう。これもフロイトの説だ。

そんなことをするのも、おそらく生きるためであって、そうしなければ、毎日の多様な体験に圧倒されて、ぼくらの頭がパンクしてしまう。単に容量だけの問題でもない。自分のなかで整合性のとれないような事実や意見があって、そんなものを抱え込んでいるのは苦しい。だから、そういう都合の悪いものは忘れてしまう。まるごと忘却しないまでも、不都合な細部は丸め込んで、うまいこと自分の世界観にはめ込んでしまう。そうでないと、心安らかには生きられない。

どんなにつらいことがあっても、一晩か二晩寝て目覚めれば、自分は何をあんなに悩んでいたんだ、まあ大したことじゃないな、と思えるようになってるわけで、ありがたい自然の采配である。

自分なんかも、それでわかったことがある。こうやって書くペースが衰えてくると、書くことを習慣としてない人が、なぜ自分の書くようなものに関心や理解を示さないのか、その気持ちがわかったような気がするのである。

毎日を生きるために必要でないものであるから、ちょっとくらいそんな話を聞いたところで、一晩寝れば、もう忘れてしまっている。そして、一晩で忘れるようなことであれば、それはいま自分が生きるために必要ないと判断しても差支えない。

ひとはいったん自分の生活に必要なものを決めてしまったら、そこから足を踏みだすことはあまりない。保守的に自分の信条を守る。たぶん、何十年も書くことなく過ごしてしまった人なんかであれば、だいたい五つか六つの格言で言えそうなことをうまく使いまわしてる。多くを望まなければ、それでたいがいのことには対応できる。対応できないようなことは多くないから、例外としてその場かぎりの解決を与えておけばよい。

若い人はまだ理想主義者だから、こうした例外に目くじらを立てるけど、大人になれば、まあ世の中そんなもんだと思って、けっこううまくやっていけるようになる。むしろ、むやみにやり方を変える弊害を怖れる。

つまり、自分の狭い生活世界を越えることを要求するような新しいことに関心を示さなくなるわけで、それが「老いた」という印象を与える。これは必ずしも的外れな比喩ではない。動物は幼年時代に好奇心旺盛で、多くを吸収するが、いったん環境に適応してしまえば、もう新しいものに気を散らさなくなる。言ってみれば、成長して、堅実な大人になるわけである。

自分と同じような年齢のひとびとがなぜこうも早く老成していくのか、つねづね不思議に思っていたのだが、むしろそれが健全なことであるようだ。必要なものを覚えてしまったら余計なことは考えないのが、生命としては健康の証なのである。いつまでも新しいことに飛びつくのは、精神が未成熟で幼稚なままなのである。

書くのは病気?

であるから、書くということは不健康なことである。身体が忘れようとするものを、無理やり意識に残しておこうとする。つまり、精神が生に対して反乱を起こしてる。

そもそも、書くことによって、記憶に残りやすくなるんだが、たとえ次の日になって頭のなかからはきれいさっぱり掃き出されたとしても、それがまた自分の眼の前に突きつけられる。自分の精神の産物が物理的存在として形になって残ってる。

昨日、自分がこれを書いたことは否定しようがない。そして、書いたということは、自分の頭のなかにそのときそれが存在したのである。これも否定のしようがない。いやだなあ、書かなきゃよかったと思っても後の祭りである。

まあ、それでも、二度と思い出したくなければ、文書を廃棄して、二度と見られないようにしてしまえばいい。そうすれば、次の日にはきれいさっぱりと忘れられるかもしれない。

だが、人間には奇妙な意志があって、意識的にせよ、無意識にせよ、忘れた方がいいようなことを、わざわざ忘れないように欲するのである。そうやって、自分の生を生きにくくしてしまうわけだから、一種の病気といってもいいかもしれない。

そうであるとすると、書く技術を覚えて人類は不幸になったのかもしれない。義務教育が普及してみんなが潜在的には書く能力を植えつけられるようになって、むしろ不健康な人が増えた。生きる力を煩悶で無駄に費やす人も増えた。そういう可能性もあるわけである。

実際に、書く人は書かない人より不健康に見えることが多い。人が悩まないことで悩んで、不眠症になったり、食生活が乱れたりする。わざわざ、自分のなかで整合性のとれないことをいっぱい抱え込むんであるから、自己嫌悪に陥ったり、無力感を感じたりする。生きていくのがいやになる。で、酒や煙草に逃げる。

そんなことをあえて引き受けようとするのは、いったい何のためなんだろうか。

それでも生きるために書こうという連中

不思議なのは、忘れた方がいいようなことをわざわざ書きつけるような自虐趣味の人たちには、「生の哲学」なんていうものに感化された者が多い。「生」というのはドイツ思想特有の概念で分かりにくいものであるが、一つには「精神」の反対物という意味がある(これはトーマス・マンの説)。

この場合の「精神」というのは、理性のことである。何か物質的でないもの、身体や身体が存在する時間や空間からは切り離されているものである。混沌とした現実の背後にある原理とか法則などを内包するのが精神である。この原理とか法則は永遠の真理であるから、昨日も今日も明日も変わらない。西から東、北から南に移動してもやはり真理である。自分の体が滅し去ってさえ、真理であり続ける。人間の永遠不滅の部分である。

これに対して、「生」は、身体で分け隔てられた人間の営為の総体である。身体を維持し、身体を介し世界とつながっている人間のあり方である。だから、理性や知性だけではなく欲望や感情も大きな役割を果たしている。

生の哲学を唱える人は、身体を捨象した精神を人間の本質とすることに異議を唱えた。そんなことをするから、人間というものの理解が浅薄になる。そうして、生を何か不完全なもの、醜いものとしてしまう。そうして、ひとの生を生きにくくしてしまう。精神の哲学は、往々にして身体を伴う生を蔑みの対象としてしまう。

生の哲学は意志や感情の理性からの解放を唱え、冷たい合理主義から血の通った人間を復活させる試みでもあった。理性・知性にとらわれない生の無条件な讃歌であり、反知性主義とでも呼べるようなものを含んでいた。生きるために人は歴史の一部を忘却しなければならないと喝破したニーチェなどが、この典型である。

だが、彼らの書いたものを読むと、その生の讃歌にはある逆説がある。ひとが忘れたいことをわざわざ思い出させることなしには、どうも生を解放することができないらしいのである。今日もまた素晴らしい一日がやってきた、さあ楽しもう、というだけじゃ、ダメらしいのである。

というのも、まさにその日々の生活がわれわれの生を圧迫しており、それから解放されないとならない、というのが生の哲学の問題意識であるからだ。ひとびとはこの素晴らしい一日を台無しにしないよう、毎晩寝るたびに、多くを忘れていく。その毎日忘れるようなことをあえて文章にして、印刷に付して他人の眼の前に突きつける。そういう怪しからん事業を企てたのが、この連中であった。

そういうわけで、書く人は病的であるだけでなく、ちょっと市民的配慮に欠けるひとびと、まあ適当に聞き流しておけばよい連中である、という評判をとることになったわけである。

だが、書く人たちは書く人たちの方で、自分こそがまだ生命力旺盛な若者であると自負するところがあって、自分が書くものに興味を示さないひとびとを「老人」、生きた屍、ゾンビ扱いしてきた。

どっちがより健康な人間であるかは、人間的なものをどのようにみるかによることになる。だが、よく考えると、「精神」の哲学の完成者であるようなカントも、「生」の哲学の代表たるニーチェも、どちらも自分が言う意味で「書く人」であった。カントとニーチェという思想的には対極にある二人は、思ったより遠くない。どちらもプロテスタント的な「生」の観念を強く感じさせる。

でも、そんなことを考え始めると安眠が妨げられるから、まあ、ここらで終わりにしておこう。

コーヒー一杯ごちそうしてくれれば、生きていく糧になりそうな話をしてくれる。そういう人間にわたしはなりたい。とくにコーヒー飲みたくなったときには。