水槽のなかの脳は何の夢をみる?──小泉明郎『縛られたプロメテウス』考

中村佑子(映画監督・作家)

______________________

3月6日、その日は新型コロナウィルスの国内感染者333名、死者6名が発表された日だった。風邪気味だった私は、自分が無自覚な保菌者だったらいけないと、数日自宅で静養し、症状がおさまったその日、お台場へ向かっていた。

東京湾に広がる空はよそよそしいほど蒼かったが、コロナは物音もさせずこの都市に侵入し、私たちの与り知らぬところで増殖を続けていた。電車のなかで少し咳払いをしたら、遠くの中年男性がパッと顔をあげ、いぶかしげな顔で私を見つめた。皆見えないものを恐れ、息ひとつに過敏になっていた。

このあと私が見た作品は、世界がコロナ禍に覆われる以前に制作されたものだが、はからずもコロナ後の私たちの姿を再考させる力をもつものだった──。

人為の極ともいうべきツルツルで何もないお台場を歩き、公民館の倉庫のような場所へ通されると、そこは薄暗く、不穏な緊張感が漂っていた。

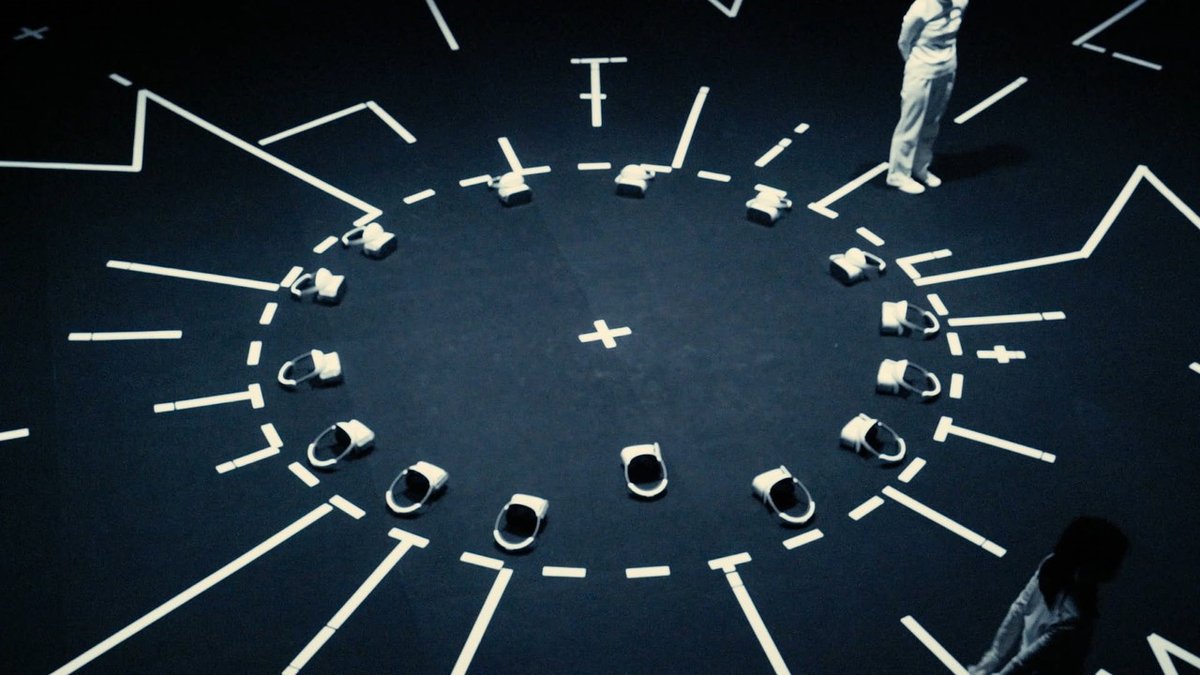

防護服に似た白い服のスタッフに、VRのゴーグルを装着されると、先ほどまで隣にいた見知らぬ他人が、朧ろな乏しい色の像に変わった。ゴーグルをつけて立ったまま、床に描かれた円環上の線に、儀式めいて並ばされ、中心を見るよう言われる。不安の予兆が身体に走ったが、それでもまだこの見知らぬ空間に一人ではなく、他者がいることに、心の底で安堵している自分に気づいた。

おもむろに「始めます」と言われ、床の中心にピラミッドが出現する。現実にデジタル情報を付与するのは拡張現実ARだが、環境条件が残っていることから、これはAR作品とも言えるのだろう。

自動再生装置から発せられるような、無機質な抑揚をもった男の声が「僕の記憶が見えますか?」と語り始める。誰かが幼少期に見たSF映画についての話のようだ。目の前には巨大な四角が人々の間をすり抜けて迫り、掴めるだろうかと手を伸ばさざるを得ない。この強制力に、一抹の嫌悪感を抱いている自分に気づく。

なんとか自律的な「私」を保とうと、輪から早々に抜け出し、周囲を歩き回ると、壁の向こうに無表情の人間が一列になってこちらを見ているのに気づいた。私たちは、何かの見せ物なのか?しかし謎の人物たちもまた、こちらには目を向けず、斜め下を見つめていて、亡霊のように見える。ここは死後の世界で、彼らもまた死者なのか?しかしその気づきは、映像が否応なく一体感を喚起することを客観視させるほどの力はもっていない。私はすぐに、映像の次の展開に目を奪われる。

男の声が、「妻が僕の動かなくなった手を握る/27歳のとき ペンが掴めなくなる」と、次第に動かなくなる身体について語り始めた。これは最近、深く想像した何かに似ていると思いはじめ、すぐにALSを発症した友人のことだと気づいた。

3年前の秋だった、旧友のFaceBookで、中学高校の同級生がALSで亡くなったことを知った。私は彼女と中学一、二年生のときクラスが一緒で仲良しだった。生真面目だけれど人懐っこい性格だった彼女を、私はちゅーちゃんと呼んでいた。享年39歳。

有志数人に声をかけ、ちゅーちゃんのご実家へお線香をあげに伺うことになった。祭壇を前に、お母様からALS特有の閉じこめ症候群、脳はまったく正常なのに、身体が指一本動かせなくなる状態のことを伺った。その場にいた皆が泣いていたが、隣に座っていた小学校からの親友が、急にううーっと大きな嗚咽をもらした。親友は医師なので、より状況が細密に想像できたのだろう。親友が発した聞いたこともない嗚咽が、ここにはいないちゅーちゃんの嗚咽と重なった気がして、帰りの電車のなかで、明晰な思考が、動かない身体に閉じ込められるとはどんなことなのか、想像しながら帰った。しかしその想像は、絶えず侵入してくる「私」の自我意識によって中断してしまう。

帰宅してから、亡くなった彼女のことをネットで調べた。彼女はALSを取り上げたテレビドキュメンタリーに出演していた。ちゅーちゃんは自分の未来を正確に予見し、両親に過度な負担をかけたくないと、ケアのシステムを何度にもわたる区との折衝の末に作り上げ、一人暮らしの住宅に引っ越し、最期を迎えていた。その強靭な精神力に涙が止まらなくなる。

脳は変わらず動くのに、体に閉じ込められるという状況を、もう何度目かわからないけれど、想像してみる。痛みを感じるけれど、痛んだ場所を自分の力で動かせない苦痛を、目を閉じて感じてみる。やがて色とりどりの風景が目の前に現れる。想像力の世界しか行く場所がないと、身体を動かせない代わりに、遥か彼方まで思考を飛翔させようとする自分がいた。

そのときの想像上の感覚が、「妻が僕の動かなくなった手を握る」という言葉によって、強烈に思い出された。

やがて映像には、まさに見えないウィルスを可視化したような、真っ黒な球体が天から無数に降りてきた。それと共に、周りの人々が消え、私は無人の静けさのなかに取り残された。他人が見えているあいだは自由に動けたけれど、人が消えると私の身体は固まって動けなくなる。他者がいるからこそ、行為が遂行されていたが、他者のいない世界は行為に結びつくような空間感をも失わせる。

ふと自分の手元を見ると、自分の手さえ写っていない。ただ、手を動かしている感覚だけがそこにある。自己という意識はあるが、実体はない。自己の壁がとけだしてゆくことの陶酔があり、それを恐れる自分とに、私は引き裂かれた。

「あなたの喜びは私の喜びになる/私の痛みはあなたの痛みになる」と男が語り、高速で動く光の束に、身ごと奪われ、自分が物体ではなく、概念かなにかにあったようである。あるいは仏教の経典、曼荼羅の世界にでも入り込んだようでもある。私の身体のなかの幾千もの細胞は血管を流れ、光の束となってこんな風景を見ているのか。それは宇宙を貫く星の光線にも似て、死んだらこうした自我意識からの解放による、無意識の海にダイブすることができるだろうか、と連想はどんどんつながる。人間はもはや点に過ぎず、生の泉がこんこんと湧く、深い水のなかに身を没したようだった。

芸術、演劇とは、生を覆う不透明な膜から、生を奪還する一つの力をもつものだとするならば、この場で奪還された生は、いまある生ではなく、未来の、過去の、誰のものでもあった生の根源的な姿である。

映像が終わり、ゴーグルを外したとき、私には痛みのようなものが走った。ゴーグルをはずした瞬間に見えた、自分の腕と黒い床。あからさまな、この現実空間のクリアな空気。私は再度「この私」に閉じこめられたことに苦痛を感じ、「私」が「私」であるだけではない、他者とつながったままの世界に、すでに郷愁をおぼえていた。このままゴーグルをつけたままでいたい。他人との境界がなくなり、自他の区分そのものを考えなくてよいような世界。性愛も、宗教的な陶酔も、こうした世界への憧憬だろう。

私一人の「この」身体に閉じ込められた痛みは、赤ちゃんが自他未分の羊水の海から引きはがされ、この地上に「個」として産み落とされたときの痛みにも、また近いかもしれない。

これが、見終わったあとの感想、というよりも、ただ圧倒され、惚けていただけの状態を言葉にすると、そんなところだった。

しかし、舞台はここでは終わらず、第二幕がはじまった。裏の部屋へ通され、先ほど見た、斜め下を見ていた亡霊のような観客は、リアルタイムで裏の部屋にいた人なのだと分かる。

一列に座らされたあと、まずなにも映されないモニター画面に、誰かの息づかいとつばを飲み込む音だけが聴こえてくる。やがて車いすに乗った男性が画面に映し出される。ALSの病と闘っている人だとすぐに分かる。やはりそうだったのか。先ほどみた異様な忘我の奔流は、身体が動かなくなる人にとっての思考の飛翔だったのかと私は思う。彼の語りによって同じ言葉が繰り返され、舞台は再演される。

「僕にとって身体を失うこと以上に声を失うことが怖い」

先ほど、ゴーグルをつけて聞いたはずの言葉が、重くのしかかる。映像で追認すると、唾を飲み込む動作が、どれだけ周りの筋肉を緊張させ、負担のかかる動作なのかが分かる。具体的な痛みを伴って、私たちは映像を見つづける。

カーテンが開く。VRゴーグルをつけている人々が、手を前に彷徨わせて、たどたどしく歩いている。先ほどの私自身だ。映像によって自動的にうごかされている姿は、ま抜けな役者に見える。舞台上の私は、他者の痛みを経験したような気になり、身体と「私」から解放されたような気になっていたが、こうしてまた「私」に戻され、モニターに向かいあって、「個」としてその姿を眺めている。先ほどまでの自分が思い上がった滑稽な存在であったと客観視される。

私たちが見させられていた生の姿が、実際にALSの人が語った、自己からの解放と、他者との直接的接続という夢だとしたら。身体に閉じ込められる病をもつ人が、この地上に身体をもって生まれた運命を、他者と共有することを願い、運命を消去するような夢を見たのだとしたら。なんと残酷なのか。他者の痛みを体験することはできなかったという、この頑然とした事実。ちゅーちゃんはどんな風に死を迎えたのか。他者との直接的な接続を、彼女は夢見ただろうか……。

小泉明郎氏は制作秘話をこう語っていた。神から「火」を奪い、罰として体が磔にされたプロメテウスは、未来を予見できた。現代のプロメテウスは誰かと考えていった先に、辿り着いたのがALSの人で、最初ALS協会へ相談したが断られ、元代理店マンでALS患者の武藤将胤さんと出会い、恊働をもちかけた。啓発活動をも行う武藤さんは、最初の会合で、まずこのプロジェクトはどのくらいの期間がかかりますか、と質問したという。

ALS発症者の平均寿命は、発症から3、4年と言われている。残りの時間が少ない。そのなかでの協働は、ある意味残酷な作業でもある。しかし、あからさまな残酷さは、生の誤謬を暴くような小泉作品の、一つの力でもある。

武藤さんは映像のなかで最後に、「目を覚ませ/最初の一歩を踏み出せ」と私たちを駆り立てていた。私たちは、どこに一歩を踏み出せば良いのだろうか。

忘我の極ともいうべき圧倒的な生の姿を見せられ、ゴーグルを外すことに痛みを覚えた私だったが、こうした「個」からの離脱願望は、近代が忌避してきたものでもある。人は熱狂を求めて、自他の壁を溶解させ、戦争や全体主義という過ちに加担し、我を忘れてゆく。デカルト以来、自我意識をもった、自律的な判断主体である「私」は絶対視され、「私」の明晰さを維持することを、近代人はつとに努めてきた。「私」を曇らせるもの、鈍化させるものから、逃げ続けてきた。しかし、それは一方で呪縛であり、「私」からしか始められない、個人主義という一つの信仰でもある。

「私」信仰は、至極健康な身体、自らの身体を自由に動かせることの喜びを知る者の思考であると感じることがあった。「私」とは、この身体のなかにある。身体が、私を判断の主体ならしめ、行為を遂行させるものだとしたら、「私」という主体を明晰に維持するということは、「この身体」を、責任をもって維持することに等しい。

しかし身体が病に冒され、弱く朽ちゆく運命にあることを強く感じとる人にとっては、「私」が身体から解放され、他者とともにあろうとすることは官能でしかない。身体の維持が、他者の手によって成り立つ人にとっては、身体を機械につなぎ、自律性を手放すことは解放にもつながる。

私たちの存在は、水槽のなかの脳であるとする思考実験がある。ヒラリー・パトナムは人の脳を取り出し、培養液に浸してコンピューターにつなげ現実世界を体験させたとき、それは私たちが経験している「現実」と何が違うのかと考えた。それは80年代、人工知能の議論が盛んになったアメリカで、初めて生まれた考え方ではなく、デカルト、カント以来哲学は、この現実とはなんらかの仮想現実である可能性を、否認することができないと考えてきた。私たちは真実を生きているのではなく、表象を生きている。AIロボットのシステムを組んでいるのが人間なら、人間のシステムそのものを組んでいる、外在的他者がいる可能性を否定できないと。

『縛られたプロメテウス』は、まさに私たちが水槽のなかの脳である可能性を示していた。身体を、「私」を閉じこめる一つの檻と捉えるならば、水槽のなかの脳は、なんの制約も受けることのない自由な飛翔であり、喜びであり解放である一方で、主体的な「私」からの離脱という、近代の誤謬と陶酔を同時に経験させるものだった。

街に出て、ゆりかもめ線にゆられた。来たときは青空が見えていたが、いまは都心のビル群が東京湾の向こうに翳んでいる。モノレールが、ゆるいカーブを曲がって新橋の街に入り、信号待ちをする群衆を捉えた。といっても、リモートワークが推奨されてから一週間あまり。いつもの十分の一ほどの人手だ。

それでも幾人かの人々が、束になって信号待ちをしている。彼らは、「一人」という単位で、その場所に立っている。他人がなにを思考しているかは、こうして遠く向かい合っていてもわからない。それぞれが想念のなかに閉じこもり、一人一人は単独の役者として、切り離されている。そのとき私には、人間の孤絶感という、運命の鉄槌のようなものが電撃的に襲った。しかしこれが、私たちの文明を作り上げた単位なのだ。

痛む身体、不自由な身体から見たとき、世界は一変する。知覚も、世界の感触も、「私」という認知のあり方も、別の仕方でうごめきだすだろう。

私たちは全員が、朽ちる身体に閉じ込められているのだから。

______________________

中村佑子(なかむら・ゆうこ)

1977年、東京生まれ。映画作品『はじまりの記憶 杉本博司』『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』、テレビ演出作「NHK BSP 幻の東京計画 首都にあり得た3つの夢」「NHK ETV特集 建築は知っている ランドマークから見た戦後70年」など。文芸誌『すばる』での連載論考「私たちはここにいる 現代の母なる場所」が、今秋集英社より書籍化。

撮影:小泉明郎、佐藤駿(2枚目)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?