自由のつかみかた:リモート学習と家庭学習の発展(後編)

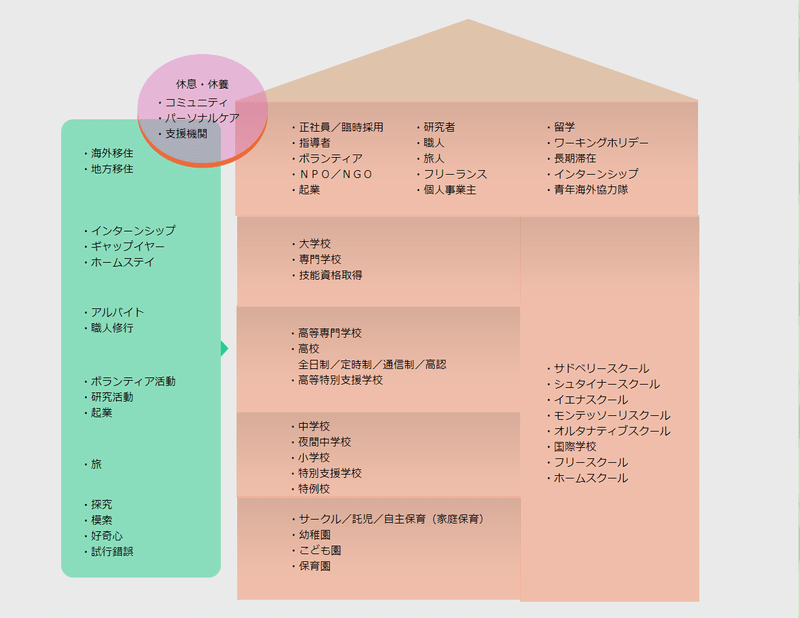

ホームスクーリング・センターkokageのホームページは、下の図、『コミュニティ・デコレーションケーキ』が出発点にあります。

これは家庭(Home)を中心に、家族(Family)と社会(Society)が支えているイメージでもありますが、家庭に生まれた”個”が、家庭から家族へ、そして社会へとその居場所や関係を拡げていく様子を表したものです。

いちごがのった2段あるいは3段重ねのケーキのイメージから作られたんですよ。文字数が増えるにつれて、形がケーキから遠ざかってしまいました。

誕生から、年齢を追うごとに向かえるさまざまな節目をライフステージといいます。

将来は希望があるものです。人と出会い、想い、考え、成長していく道を歩んでいきます。どのような価値観や世界観を得て、どんな人格を育てていくのか、ひとりひとりが違っています。

年齢を重ねるごとに環境や住んでいる土地の「一般的」な選択といったものに疑念なく、着実に堅実に進んでいくことが幸せなことのように感じることもあるでしょう。特に制度としてある「学校に通う」という行動は、公立や私立、進学といった選択肢がそろえられ、恵まれた環境かどうかに左右されるということを除いても、その数は多くあるものだと思っていました。

でも、実際には想像以上に不自由なものでした。

「普通」なりたくてなれなかった人にとっては。そして、それを知らないままで居られる人にとってもそれは公平にもたらされるものでした。

「知ってしまったあとでは、知らなかった時には戻れない」。それを痛感します。そして「なかったことにはしたくない」。その想いもまた静かに灯されていて、消えることがありません。

この記事は、『休校要請から~その⑥ リモート学習と家庭学習の発展(前編)』の続き(後編)ですが、マガジン『一考:ホームスクール制度』に含まれます。

ホームスクーリング制度を考えるプロローグに位置づけされます。

学校に行く・行かないの決定に寄り添って

一条校である「学校」に学齢期にあるほとんどのこどもたちは在籍しています。公立校の場合は就学通知を該当する学校に提出することで就学手続きが済みます。その後の学校とのかかわりの在り方は各家庭それぞれです。

学校にこどもが通う・通わないの最終決定は、家庭が決定するものです。

この事実に揺るぎは在りません。

その決定の理由は果たして問われるものでしょうか。

決定の元となった判断材料の事実の有無や根拠は、誰にも証明できないものです。その正しさを証明することも、その間違いを証明することも、不可能ですから。

しかしその何かしらの判断材料を「事実」として受け止め、それを信じることは個人の価値観によります。この価値観についても「正誤」のジャッジがなされる理由はありません。個人の自由意志であり、表現の自由であり、思想の自由であり、護られるべき人間の尊厳だからです。

多くのホームスクール家庭あるいは不登校のこどものいる家庭では、学校対応を余儀なくされる状況にあります。対話を重ねていける関係を保つ努力と、互いの立場を理解して、その発言の理由を知る洞察力も求められます。

学校と良好な関係で穏やかに「学校に行かない」暮らしを続けている大きな理由は、信用と信頼にあるといえます。それはひとつひとつの不安の種を消していくことの積み重ねでもあるのです。

「こどもを学校に行かせない方針を考えている」と家庭からの訴えがあったとき、学校側が確認しなくてはいけないことがあります。(参照;『ホームスクーラーのための学校対応』)

・生徒本人の意思

・家庭が理解していること

・家庭で理解が及んでいないこと

先生からすると、気分を害しないだろうかと気を遣う質問ばかりですから、話を切り出すことも難しい内容といえます。事務的に淡々とすることが受け入れられる家庭であれば可能なことも、感情の受容・肯定・同意などメンタル・ケアを要する状況にある相手であればなお一層難しいものだからです。肯定や同意、一切の価値観のズレや解釈の誤認も許さないような全受容を求められる場合もあるのです。その状態はひとことでいえば「不安が動機にある」ことを証明しているようなものです。要求の本質や目的が定まらないことから、これを解きほぐすには、やはりそれなりの専門性も必要になってきます。

家庭からは、同じ価値観を持ってもらう必要がないことをわきまえ、「できること・できないこと」の確認を事務的に進めていけることが重要です。価値観の違いは個人の自由です。

「学校に行った方がいいですよ」とアドバイスを受けたとしても、その価値観はその人のものです。「そうですね」とお返事すればよいだけのことなのです。どちらの価値観も尊重されるものなのですから。

価値観からの助言はそれとして、現状の把握と理解として、日本の学校制度上の仕組みを知るためであったり、その不利益を確認する目的で「学校にいったほうがよい根拠を知る」姿勢は必要です。ひとつひとつの《事実》を明確に確認することですよね。その上での判断があり、最終的にどうするかは家庭が決定することとして尊重されます。

教育機会確保法が成立したことから、逆に「家庭はすでにすべて理解しているもの」とみなされ、適切な情報や助言を与えられず放置されてしまうケースも多々起こりました。これはやはり無暗に「寝た子を起こす」ような真似をしたくないという心理も働くのかもしれませんし、線引きされて、ここから先は「自己責任」として、すべての責任は家庭にあるという姿勢を示すことで、責任の所在を明らかにしようとする行動ということかもしれません。もしくは学校以外のまなびの場に理解があり、積極的にその応援をしたいという気持ちで全面的に委ねてくださっているからかもしれません。

ひとりひとり多様な価値観とそれに従った判断を持っていて、それが培われた背景は異なっています。文字通りに、個人のありかたと想いが呼び寄せた縁です。個人的にはどの場合であっても、なにかしらのまなびと気づきは得られるものとして、愉しんで、その状況を味わっていけばよいととらえて我が家は13年目を迎えたホームスクール暮らしを送っています。

公教育が担う義務教育の役割

『その⑥(前編)』で登場した資料の一部分を抜粋します。

旧教育基本法に関する文科省ホームページ資料からです。

九年の具体的な内訳については、教育基本法は特に規定せず、学校教育法に委ねている。

これはとても重要なことだと思うのです。学校教育法は「学校運営」に関わる内容を示しているものだという理解をさらに深めました。同時に、教育基本法においても「普通教育を学校教育に限定する」根拠はないものと解釈するものです。

次に下記です。

「義務を負う」

親には、憲法以前の自然権として親の教育権(教育の自由)が存在すると考えられているが、この義務教育は、国家的必要性とともに、このような親の教育権を補完し、また制限するものとして存在している。

「義務教育は親が学校に行かせる義務であって、こどもが学校に通う義務ではない」という文面が知られてきました。理由を問わず、こどもたちが「学校に行けない」状況にあって、登校刺激を受けることによって精神的なプレッシャーを感じる親子にとって、このことは長いトンネルの出口となりました。しかし、親の教育権と子の学習権についてはまだまだ理解が深いとはいえず、教育サービスの提供と教育消費者との攻防が目に余る現状が垣間見えている気がしています。

旧教育基本法に根付いていた「親の教育権を補完し、また制限するものとして存在している義務教育」の概念は、教育基本法の改正の原水である新自由主義化によって消えかかっているのでしょうか。新自由主義時代の教育思想には「こどもは家庭で育つことはできない」かのような姿勢が目立ちます。ゆえにその抑圧から「親の教育権が無条件に承認される」ことを要望する声が熱を帯びる結果を導いたかのように思えます。

「親の教育権が無条件に承認される」。この文章のおかしさに気づくには何が必要でしょうか。やはり「憲法」という人の良心にもとづく動機と行動にあるのではないかと考えるのです。

家庭学習における学びの質

さてここまでが前置きでした。ここからが(後編)にあたる部分です。

在宅学習。学校施設の一斉休業要請をきっかけに、学齢期の子のいる家庭では在宅学習の必要性を感じることになりました。通常であれば、こどもたちは学校に通い、授業を受け、基礎教育を受けているはずだからです。その機会が失われ、代替としてなにをすべきかと考えざるを得ないようになったのでしょう。

代替教育を考える。目的がここにすり替わりました。本来の目的は、〔今、こどもたちに必要な学習の機会〕を考えること、すなわち、憲法にあるとおり普通教育を受けさせる義務をどのように実現するのかという課題であるものですが、既存の公教育である「学校に通う」ことを前提としているため、根本の課題はさておき、「学校に通う」ものと同等の代替手段を講じることが最大の目的となってしまっているようです。

そして、その目的を成功という結果で果たすための目標設定が、教育消費者側と、教育サービス提供側の両方から提案され続けています。その代表的な提案が〔オンライン学習、授業配信、ICTを活用した学習〕です。また他方では生徒や学生たちの学習の機会の確保を模索する人たちがいます。

議論をする土俵が異なっている感が否めません。三方のいずれも「家庭学習のまなびの質」を求めていることには違いありません。でも、その先にあるものが違っているので、話がすれ違っていることを感じています。

①学校教育の代替の確保

⑴授業を教室で受ける以外の方法で受ける

⑵授業を教室で受けているのと同等の評価を受ける

⑶授業内容と同等の内容を教室以外の場所で受ける

②学習の機会の確保

⑴普通教育の目的を達成するための目標を新たに設定する

・通学(スクーリング)と在宅学習(スクールアットホーム)のハイブリッド型(既存の通信制学校の在り方と同じ。)でおのおのの学習課程を区分する。

⑵教室で授業を受ける以外の方法の有効な教授法を模索する

・遠隔授業

・在宅学習用の学習動画等の教材と指導支援方法

✖

1 教育消費者(家庭・保護者・生徒・学生)

2 教育サービス(学校・民間教育)

3 学習の機会の確保(指導層)

学校や民間教育が、授業を受けるという形以外で学校教育の機会を提供する提案をしても、その提案が要望や現状と一致しない家庭もあります。その場合は対立を起こしているようでもあります。それは家庭と学校とのやりとりで展開されているものです。

一方、文科省においては教育課程部会に見られるように新たな学校の形態の意見交換をしていることが事実としてあります。しかし、そのことは学校現場および家庭に知られることは、今までと同様に少ないのかもしれません。

どこに解決の糸口が見えてくるでしょう。

なにを解決するのか?

それぞれの立場と意見や解釈を把握しないまま、混乱を引き起こしている今の状態を、です。

そして、こどもたちが健全に成長する環境整備への道へ、舗装を切り拓くことです。つまり同じ目的を共有して協働していく、ということです。

しかしながら、忘れてはいけないことは、そこから「こぼれている」「忘れられている」人々が想像以上に居るということです。

忘れないで

それを抜きにして、「こうすれば、ついでに他の事も解決する」などと言うのは、目的を達成するために他の課題をダシにしているだけですから、納得がいきませんよね。そこで「当事者」という言葉が登場します。

ですが「当事者」は、見えてもいるし、隠されてもいます。そして探せば探すだけ現れることでしょう。当事者を表す「ことば」が誕生する以前に、すでに存在しているからです。名前もつけられずに。

あらゆる概念は、名前があるから生まれるんじゃありません。生まれてから、はじめて「誰か」によってつけられるのが名前です。ただそれだけです。名前があることが重要ではないのですよね。

たくさんのルールがあることより、たくさんのルールが「創られること」そして常に「軌道修正されること」がきっと大切なのだと思います。

しなやかで、ゆるやかなこと。

寛容であること。

だれにとっても良い方向になることを実現するのは、とても困難なことですし、完成はないことだと思われます。けれどもそれを「続けていく」「やめない」ことが肝要なんですね。

それは時間がとまることなく流れていく事実と同じ意味です。人はある一時期までを成長といい、その後を老化などと言いますが、どの時点にその折り返し地点のようなものが指されているのでしょうか。ちいさな始まりと終わりを幾度も重ねて、人生は大きな始まりと終わりの一本道です。

今、もしも行き詰った何かに直面しているのなら、そこから一歩さがって眺めてみて欲しいのです。あるいは一段上から。そして実は「世界は広い。可能性は無限だ」と肌で感じることがあれば、それはとてもすばらしいなにかとつながっています。

kokageではこれまで、不登校の側面が多様であることもお伝えしてきました。

なんの種を蒔こう

「学校」や「教育」の話題は、誰にとっても重要なことです。それゆえに「誰にもよろこばれること」「役に立つこと」を「みんなで」「一斉に」「決まりを作って」「守るように」となりがちなようです。そこには歴史的な過ちが起こした大きすぎる代償があったため、それを「全体で」反省してよい方向に正していこうとする経緯が大きく影響しているのかもしれません。それが今までおこなわれてきた教育への働きかけだったからです。

ただひとりの「我が子」の成長する健全な環境を整えることにはじまり、日本全体のあるいは世界のこどもたちを「救おう」とするのはなぜでしょうか。みな、同じなのではありません。

私は思うのですが、「人の役に立とう」と思う必要はあるでしょうか。

「好きを大切に伸ばそう」とスローガンが掲げられるとき、その先には、その「好きなことで人の役に立つ、そこまで昇華しよう」のメッセージが含まれているように感じてなりません。「好きなこと」に、正しいや正解や成功が未来でつながっていることが前提になっているのです。

でも、好きなことに熱中している人の姿こそが、多くの人の心の中に種を蒔いていくというのが事実です。その姿が楽しそうであり、ワクワクとした気持ちが周囲に伝播していきます。その真剣さが、周囲の人の心の内のなにかを刺してくるのです。「生きている」と思わせてくれるのです。

”好きなこと”がすばらしいから、とか、正しいからとか、ニーズにこたえているからとか、そんなことを理由にして「好きなことをしてもいいよ」と許される。その不自由さに気づいているでしょうか。

我が子にはどのように生きていてほしいですか。

あなた自身は、どのように生きていきたいですか。

足元に、種を蒔いていこうよ。

いろいろな問題ある芽を摘みながら、その病の元を探っていくことも、ひとつの方法かもしれません。でも、それってなかなかしんどいなぁというのが正直なところです。だってキリがないように思えるから。用の無い草を刈り取っても、雨が降れば、一日でわんさかとまた草が生えてきます。どこにでもエネルギーは注がれるからです。どんなものにも。

たくさんの方法論や手段が湧きおこってきました。

でもここでそろそろ立ち止まってみない?と、とても感じているところです。そろそろ「まだ終わらないの?」と思えてくる頃です。けどたぶん「元の状態に戻りたい」人や「現状を維持したい」気持ちがある人には難しいことかもしれません。だって「変えたくない」からですよね。変えたくない、変わりたくないから、今までのように「良いとされていることをやってほしい。与えてほしい。それが権利。」と言うほうが、なにも気づかないで済みますから。

いろんな方法や手段が提案されて、それを「選ぶ権利!」「自由を!」と叫ぶ声を耳にするのだけれど、並べられた選択肢のなかから選ぶ自由は、「選ばされた」ものであって、「これがあなたがたにゆるされた自由」だと許可されているだけのことがほとんどです。限られた檻の中で。

それ以上は「自分が決定できることではない」と思ってしまうのかもしれません。でも、自分の「生き方・在り方」を決定するの自分以外の誰だっていうのでしょう。

まずは「何をしたいの」を、自分にやさしく問いかけてみたほうがたのしいんじゃないかな。怖がらないでいいよ、と。なんでも話して大丈夫だよ、と。誰もここにはそれを壊す人はいないから、と。

ここまでお読みくださりありがとうございます! 心に響くなにかをお伝えできていたら、うれしいです。 フォロー&サポートも是非。お待ちしています。