会社変革のサイクル

日々取り組んでいる経営とコンサルティングというものについて、

少し立ち止まって考えてみたく、文章を書きました。

特に目新しいことを言っているわけではないですし、

色々な方の議論から勉強している途中です。

「会社が変わる」ことの意味が変わる。

「会社が変わる」ということについて、私たちは経営コンサルタントという立場から考え続けてきました。

世の中を見ていると、「会社が変わる」ということの意味合いが変わってきているのではないかと思います。その「変わる」対象が、会社全体になる場合であれ、一部の事業や業務になる場合であれ、その「変わる」程度とスピードが「少しずつ変わっていく」ということではなく、「ガラッと変わる」ということが必要な場面が増えてはいないでしょうか。

”異(業)種”企業(単に、業種が異なっていることだけでなく、事業に対する取り組み姿勢や文化が異なっている企業も含む)との資本業務提携や、イノベーションを生む手法に対する関心などは、普段の視野や思考の外から投げ込まれる”何か(Something Wow!)”によって自分たちの会社が「ガラッと変わる」ということを期待しているという側面も多いように感じます。あるいは、「そうでもしないと会社が変わらない」ということに対する閉塞感のようなものとも言えるかと思います。

会社を取り巻く環境が目まぐるしく変わっています。

海外市場を開拓するスピードを上げる必要があるかもしれません。海外市場に進出すること自体の目新しさはもはやなく、その市場で十分な存在感を示し、会社の収益の柱にするには、2段3段と次のステージに事業を移行させなければならないということはありませんでしょうか。

新しい技術の登場によって競争環境や顧客のニーズが一気に変わってしまうことに対応しなければならない必要があるかもしれません。競合が大胆に新しい技術を取り入れようとすることもあるでしょうし、今までは競合とは捉えていなかったような企業が「業界の常識」を壊しながら参入してくることもあるでしょう。かつての強みや資産は、遺産となり、足枷になるやもしれません。

あるいは、成熟市場ニッポンにおいては、”経営がうまくいっている状態”の定義そのものを問い直すことも必要があるかもしれません。人口減少による成熟市場が成長するためには(…既に矛盾した言い方ですが…)、単純な割り算の話として、商品・サービス・情報の1人当たり消費量を増やす以外になく、それは、それぞれの消費量を風船のように強制的に膨らませるようなことであるという側面もあるでしょう。その風船が限界を迎えようとする時、あるいはひょっとして破裂した時、その市場は何を価値のモノサシとして存続し得るのでしょうか。そこで活動する企業を測るモノサシは、何となりましょうか。

目まぐるしく変化する環境に適応するために、会社は変わり続けることが求められるでしょう。この文章では、私たちが日々取り組んでいるコンサルティングでの経験を反芻しながら、「会社が変わる」ということ、特に「ガラッと変わる」ということのプロセスについて考えます。

トランスフォーメーションのプロセス

Transformation Cycle

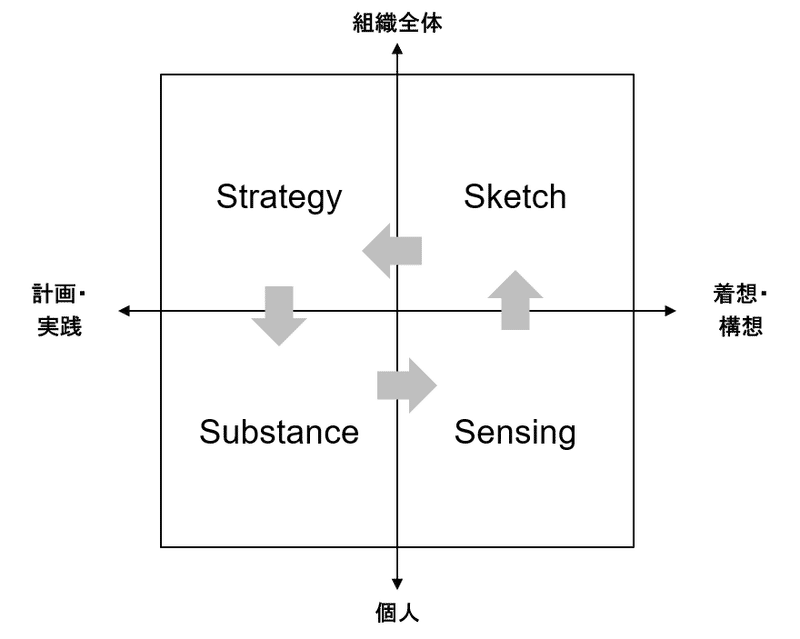

「会社が変わる」一連のプロセスを下図のTransformation Cycleと表現し、右下のSensingから1つずつ議論を進めていきたいと思います。

(全部"S"から始まる単語に揃えようとしたけど、うまくいかなかった...汗)

Sensing(変革は個人から始まる)

1人の社員や幹部が「おや?」と思ったとき、会社変革の”種”が生まれます。「おや?ひょっとしたら、これはチャンスかもしれない」というポジティブなものであれ、「おや?ひょっとしたら、自分たちの会社はマズいのかもしれない」というネガティブなものであれ、現状に対する違和感は、会社変革に向けた第一歩となるからです。その「おや?」を持つ社員の数が、だんだんと増えていき閾値を超えたとき、会社という大きな存在は、変革に向けて具体的な歩みに進むと考えます。

このプロセスは、現地調査や文献調査といった調査活動にとどまるものではありません。現場での顧客からのちょっとした声や、競合企業に関する噂なども、重要なインプットとなるはずです。しかし、それらもあくまでも手段に過ぎません。本質的には、そういったインプットを通じて、その個人の「モノの見え方」が刷新されることにポイントがあるはずです。ある瞬間を境に、市場や自社の見え方が「そういうふうなもの」にガラっと変わってしまう、あるいは、「そういうふうに」しか見えない自分に刷新されてしまう。Renewal of Perspectiveは、Renewal of Oneself です。

CDI創業当時(1986年)の会社紹介には、心理学者の吉田章宏の文章が引用されています。

「学ぶ」とは、すなわち、(その人の(※筆者補足))「世界」が変わることであり、「自我」が変わることなのだ。

調査や分析をするとき、「客観性」の重要性が強調されることがありますが、完全に客観的(=自分という存在を排して)にモノを見るということは不可能である、ということは前提として認識したいことです。どういう枠組みでモノを捉えるか、どういう情報を拾い上げ・逆に捨てるか、ということには、自分の仮説が大いに反映されます。人は自分の見たいようにモノを見る、ということは、自らの日々を振り返ってみると実感するところです。それゆえ、様々なインプットをもとに認識を変え、意思決定を変えるには、それらのインプットを通じて、自分自身の仮説やモノの見方(見え方)が変わることが必要になるはずです。

モノの見え方とは、会社変革という文脈で言えば例えば、新しい技術に対する感度や、新しい市場に対するリスクとリターンのバランスや、新しいマネジメントスタイルの意義などが挙げられます。経営判断に向けた議論では、可能な限り定性的・定量的に客観的な(=誰もが合意できる)議論を展開するものの、そこには、個人のセンスの違いは明らかに存在するはずです。同じ情報を目の前にしても、その見え方は個人によって相当に違うはずです。仮に、同じ会社のメンバーであったとしても…

理想的には、”未来の当たり前”を反映したセンスを持てばこそ、筋のいい意思決定に繋がるはずです。つまり、ここで言うSensingとは、外部の情報を獲得する(Sensorする)ということではなくて、しかるべきSenseを獲得するということに重点があるわけです。

しかるべきSenseを獲得するためには、身体全体や五感を通じたインプットをするより他ないと考えます。現場に身を置き、自らの五感を開放して現地・現場の情報の海に飛び込むこと、あるいは、あたかも消費者の体の中に入り込んで その人の眼差しを通じて市場を見るかのごとく観察すること。そのようなインプットを重ねていると、ある時、自分の周りの景色がガラっと変わったかのごとく、モノの見え方が変わるものです。そして刷新された見え方で見える景色と、自社の現状(と、その延長線上)との間にギャップがあった時、「おや?」が生まれます。

Sketch(我々らしい”我々”を)

社内に点在する「おや?」は、必ずしも、組織にとって全体最適な意見ではないかもしれません。個別最適化かもしれないし、自分たちの会社として取り組むべき類のものでないかもしれないし、会社としての取り組むには少々奇抜すぎるかもしれません。また、様々な「おや?」は対立関係にあるかもしれないですし、優先順位付けが必要かもしれません。会社としての意思決定に繋げるためには、経営レベルの目線から、社内の「おや?」を構造化し、結晶化していく作業が必要になります。別の言い方をすれば、会社としての「新しいモノの見え方」を獲得することです。

私たちがコンサルティングプロジェクトに取り組むとき、多くの場合には、社内(時には社外)の様々な部門・役職の方々に話を伺います。すると、現場の最前線からの熱量のある意見、バックオフィスの冷静な指摘、経営の中枢にある危機感など、様々な声を聴くことになります。

それら様々な声を突き合わせ統合していくことを通じて獲得する「新しい見え方」の対象は、「外部環境」と「自社(”我々”)」です。経営の指針Corporate Directionとは「外部環境と自社との間の調和に関する仮説」ですから、未来を構想することは即ち、外部環境と自社(”我々”)を、それぞれ構想することに他なりません。

外部環境を構想することは、既存の市場や業界の延長線上を予測することにとどまりません。自社が属する市場や業界を、サプライチェーン全体や世界全体に視野を広げながら、技術革新、新興国企業の台頭、社会構造の変化といった地殻を揺るがすかもしれない要素も盛り込みながら未来を描くことです。その作業は、もちろん一定の客観的な合理性を担保しつつも、一方で、きわめて主体的に認識する行為です。「我々として、未来の外部環境を、どのようなものとして認識するか」という問いに対する仮説を持つことです。

そうして構想した外部環境だとすると、どういう”我々”でなければならないか。外部環境の構想が現状の延長戦でないのであれば、”我々”の定義もまた、現状の延長線上にはないはずです。どこを自分たちの土俵(Domain)として、何を(Product)、誰に(Customer)、売るのか。さらに言えば、”我々”とは、法人格としての自社だけでないかもしれません。協業相手のような他社も含めて”我々”(Resource)と認識することになるかもしれません。そういった各要素に関する議論に一本の筋を通すのは、「我々は、どういう価値(Value)を世の中に提供するのか」ということに対する新たな仮説です。

Strategy(構想への梯子を掛ける)

Sketchでの主体的な構想があってはじめて、戦略を作るというステップに踏み出すことができます。なぜなら、戦略とは、「長期的・全体的な目的を達成するための大局的な行動計画(Oxford Dictionaryを筆者訳)」を意味することを踏まえると、戦略策定は、目的の設定が起点になるはずです。

一方で、ただ構想をしただけでは、実現に向けた道を歩み始めることはできません。その実現に向けた、合理的で実現可能な道筋を設計する必要があります。今では、企業が経営計画を作ることは一般的になってきました。ただし、経営計画と経営計画書は違うものであることを強調したいと思います。経営計画では、構想の実現に向けた経営資源(ヒト・モノ・カネ)の配分について意思決定されなければなりません。つまり、計画することに意義があるというよりも、計画するための経営上の意思決定することに意義があると考えます。事業部門の今後3年の収益見通しを寄せ集めて足し合わせただけの計画書を作るだけでは、経営的な意思決定をしたことになりません。なお、外部の経営資源(ヒト・モノ・カネ)を柔軟に動員する手段も多様化している時代ですので、必ずしも、社内の経営資源の配分だけに限定した議論ではないことを補足します。

Substance(考えを現実のものにする)

Strategyは、組織単位あるいは経営者としての意思決定・計画策定ですが、実行に移し果実を得るためには、その戦略を会社全体へと広げ・浸透させていくことになります。CDIは、日本企業らしい戦略推進について考えてきました。

戦略推進では、現場のリーダーの存在が鍵となります。戦略に腹落ちした現場のリーダーが、坂本龍馬のごとく現場をかけまわることで、会社全体を巻き込み、変革を現実のものにしていきます。

変革が実現すると、様々な部門の社員1人1人の視野や業務が変わることになります。すると、また、新たな「おや?」に直面することになるでしょう。まるで植物の果実が熟し新たな種が出るかのごとく、このTransformation Cycleは、再びSensingの段階に戻り、会社は止むことのない進化のプロセスを進めることになるはずです。

滞りのないサイクル

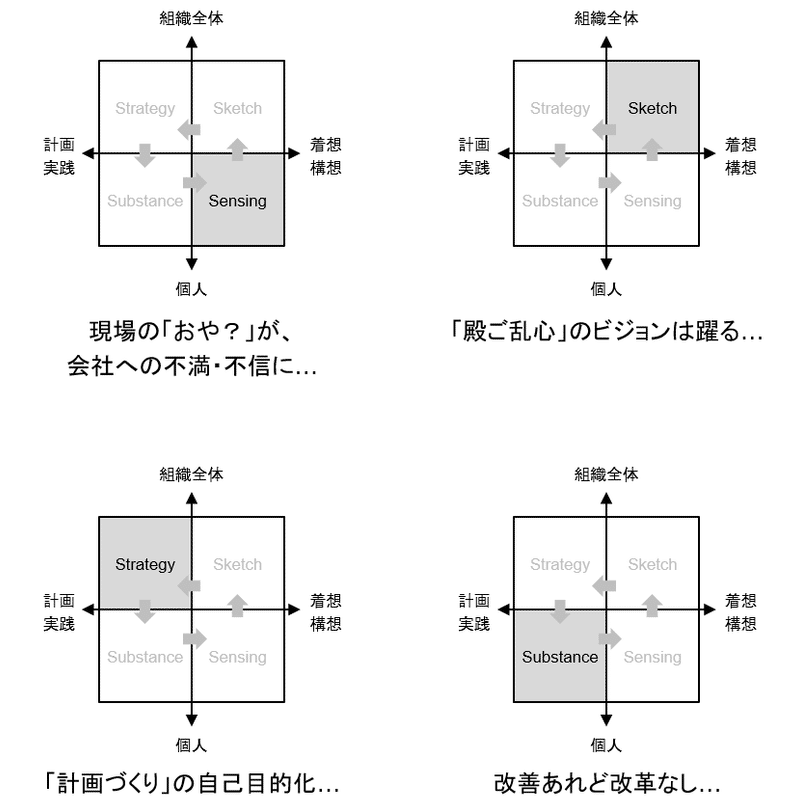

進化を続ける会社であるためには、このTransformation Cycleが滞りなく流れを続ける必要があります。しかし現実には、どこかのステップに偏りがあるケースの方が多いのではないでしょうか。

Sensingに偏りすぎると、現場には「おや?」が蓄積し続けてしまうでしょう。会社としての変革が進まないことに業を煮やした社員たちは、やがて不満を持ち、会社に対する不信を募らせるかもしれません。

Sketchに重心がある過ぎる組織にも、課題があると考えます。現場のリアルを踏まえない構想では地に足がついたものになりませんし、現場が付いてきません。しかし、経営トップが例えば「ウチもAI事業をしよう」と号令をかけるも、企画部門や現場が共鳴できずに右往左往するケースも多いように感じます。

Strategyだけでは、計画づくりが自己目的化してしまい、そこには、ユニークネスや推進に向けた魂が籠らないことになってしまうでしょう。仮に、社名を競合に変えても何ら違和感がないような事業計画書が世に溢れているように感じるのは、私だけでしょうか。

Substanceだけに邁進していては、「ガラッと変わる」ということに至ることはできないでしょう。もちろん、日々の業務改善には期待できますが、変化の激しい現在の環境においては、変革に取り組まない(取り組めない)ことのリスクは大きいはずです。

このフレームワークがサイクル状になっていることは、経営の営みは止むことがなく、会社は適応と進化を続ける存在でなければならないことを意味しています。

また、縦の軸は、会社は個人と組織全体の相互作用で動き、経営とは個人と組織全体の方向性を調和させることである、ということを示唆しています。

一方で横の軸は、着想・構想と計画・実践の行ったり来たり、主観と客観の行ったり来たり、止むことのない「壊して造る」の営みの必要を示唆しています。

私たち経営コンサルタントは、

このTransformation Cycleを回す会社に

常に寄り添う存在でありたいと考えています。

参考)

様々な文献や意見を参考にしていますが、

特に下記から多くを学んでいます。

知識創造経営論・SECIモデル(野中郁次郎先生)

ダイナミックケイパビリティ論(菊澤研宗先生)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?