アウトプットを促進する動画学習環境づくりをRUUUNで 【株式会社サイバー・コミュニケーションズ様・前編】

RUUUN(ラーン)はTATEITO株式会社が提供する、変化の激しい現代ビジネスの世界で、学び、成長し続ける組織づくりを目指す企業のための動画配信プラットフォーム。

働き方の多様化、組織課題の複雑化が進むなかで、企業はどのような意図や世界観をもってRUUUNを活用しているのでしょうか。第1回は電通グループのデジタル広告関連事業会社として、デジタルマーケティング全般のサービスを展開する株式会社サイバー・コミュニケーションズ様(以下、CCI様)にお話を伺いました。

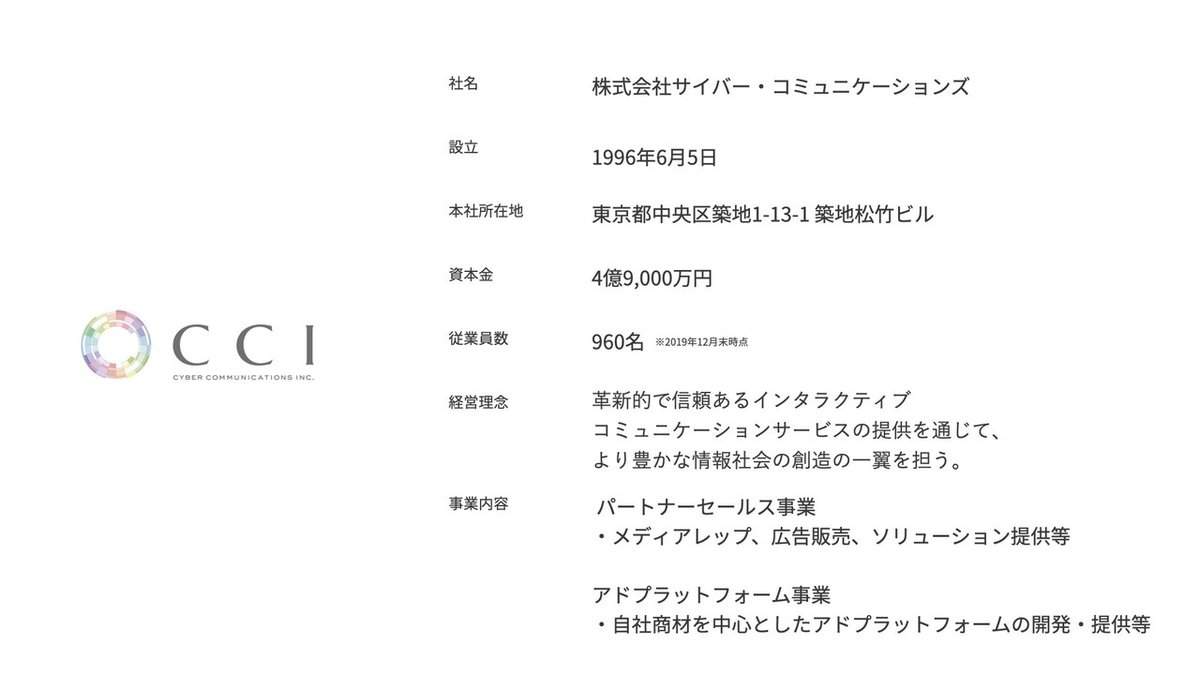

株式会社サイバー・コミュニケーションズ

ヒューマンリソース・ディビジョン 林 宏朋様、武田浩希様、鹿島佑太様

聞き手:TATEITO株式会社 代表取締役CEO 平野 考宏

CCI様 RUUUNプロフィール

・導入年:2018年3月

・ご登録ユーザー数:1,000人

・ご登録動画数:301本

※データは2020年10月26日現在

業務多様化・持つべき知識の多様化で4つの課題が浮き彫りに

平野

最初に、御社の概要やRUUUN導入の経緯などを教えてください。

林

CCIは、電通グループのデジタル広告関連事業会社として1996年に設立されました。長らくインターネット広告枠の販売を軸とするメディアレップ事業、そしてその進化としてメディアグロース事業をメインに活動してきましたが、この数年で急激にサービスが多様化し、デジタルマーケティング全般のご支援をするようになっています。

それに伴い社内の組織も専門化し、今では十余りのディビジョンがあり、社員数も約1000人の規模になりました。導入を考えた当時は組織が専門化・細分化するにつれ、業務の非効率/生産性や社内の情報共有など、さまざまな課題が顕在化している状況にありました。

平野

課題とは具体的にはどのようなものでしたか。

武田

私は2017年に人事に異動し、以降、研修担当をしているのですが、当時大きく4点の課題がありました。

1点目は、同じ研修を繰り返し、終わりがないこと。中途採用ではどうしても知識充当が必要な人員が長期にわたって、かつ散発的に発生します。全員に必要な基礎知識とはいえ、人事としては何度も同じ説明をしなければいけませんでした。

2点目は、多様化していく業務知識とKPIをどう追いかけていくか、という課題です。事業の多角化、アドテクノロジーにおけるプロダクトの多様化を背景に、必要となる知識は広く、かつ当該組織においてその専門性は深くなる一方です。もはや人事サイドの一括対応の研修ではまかないきれません。人財育成の個別最適化は各組織主導で進めざるを得ない状況にありました。

3点目は、教える側の課題です。このような状況から専門知識が属人化し、社員のスキルレベルも不透明になっていました。研修の適任者を探そうにも誰が詳しいのかわかりません。タレントマネジメントができていない状況でした。

4点目は、教わる側の課題です。OJT担当者も業務がある以上、指導に割ける時間は限られています。一方で、新人が自発的に学びを広げようとしても、体系化された講義や学習コンテンツが存在しておらず、学習機会そのものの不足が課題でした。

つまり、一括研修による育成は非効率な点が否めず、各事業部で必要な知識は広範かつ細分化が進む。社内で誰が詳しいかもわからず、コンテンツもない。自分で学ぼうにも機会も素材もないわけです。

これらの課題を解決するには「経年劣化しない資産型の情報をアーカイブ化する」、「各事業部の業務に直結したコンテンツを各事業部主体で作って管理する」、この2点が必要だと考えました。そこでVOD(Video on Demand)による学習素材の提供によって、いつでも誰でも、コンテンツを通じて学べる機会を作ることを構想したのです。

平野

なるほど。今の話はすべて「その通り」と思うことばかりです。特におもしろいと思ったのは学ぶための資産づくりを各事業部主体で作っていくという視点ですね。これはインプットだけでなく、アウトプットを促進することにもなりますね。

アウトプットできないインプットは意味がない

武田

私自身、研修を担当するなかで一貫してアウトプットに重きを置いていました。やはり「わかる」と「できる」は違うのです。これは知識の総量とアウトプットボリュームの問題と捉えています。

例えば、営業活動に長けているわけではない技術職のメンバーがお客様先で、100%の知識があるのに30%しかアウトプットできなかったら、お客様に伝えられる情報も限定的になってしまいます。一方、50%しか知識はないけども、その50%のすべてをアウトプットできるメンバーがいたとしたら、お客様にはそのメンバーのほうが、知識があるように感じられると思います。

あくまでもお客様に対して価値提供していくためのインプットなので、「アウトプットできないインプットは意味がない」という点については、社内研修で強くメッセージングしています。

平野

それはリアルでもオンラインでも変わらない課題ですね。

武田

はい。リアルにプレゼン演習やOJT的な実技をするのか、オンラインで確認テストや管理画面の操作をするのか、という違いでしかありません。いずれにしても我々の場合、どんなインプットに対しても必ずアウトプットを通過点として設ける研修設計になっています。

RUUUNをはじめとするVODに特有なこととして、私は「いかにアウトプットしやすくするか」が重要だと考えています。弊社におけるRUUUNの位置づけは「社員1000人のノウハウやスキルのアーカイブ」であると同時に、「社員の積極的なインプットもアウトプットも可能にするプラットフォーム」であることを大きなテーマに掲げています。

インプットは観て、学ぶことですが、同時にRUUUNにコンテンツをアップすることがアウトプットになります。リアルに講義をするには講師と受講者が必要ですが、LMS(Learning Management System)だと受講者は必要ありません。なので、RUUUNによって受講者がいらないアウトプットが実現できるという点は意識しています。

平野

なるほど。すごくおもしろい発想ですね。受講者がいないアウトプットを進めるとは、僕らもあまり聞きません。

武田

はい。「アウトプット」と言われると大仰に捉えがちなのですが、端的には情報発信です。情報発信には通常その情報を受け取る相手が必要ですが、LMSでは受講者すらいらないのです。テクノロジーやLMSを活用して主体的なアウトプットを促進させることが人を育て、会社の人財の力を高めていくことにつながっていくと考えています。

平野

大変共感しました。我々の社内でも「◯◯の言いたいだけ」というシリーズの動画を作ってくれている人がいて、毎週動画をアップしています。言いたいだけなので聞かなくていいと(笑)。要はアウトプットすることで自分の頭の中を整理しているわけですが、それでも何人かは必ず観ています。

まさに、武田さんがおっしゃっているのはこのようなことではないかと思います。まず自分が出すことに価値を感じ、すると価値あるものには人が集まってくる。本来の学習とはこういうことではないか。これに早い段階で気づき、アクションを進めていることがすごいと思いました。

選んだ決め手は内製コンテンツ。スピーディーに増やせ、組織にも根付く

平野

ちなみにLMSの中でRUUUNを選んでいただいたポイントは何でしょうか。

武田

最初はどこを選んでも大差ないと思っていました。実際、当初は他社LMSを使っていました。そのときは、LMSならコンテンツや受講者管理が統合的にできるという考えだったのですが、そもそもコンテンツが集まらないから統合管理するレベルに行かない。管理すべき素材がないという状況に陥っていました。となると、LMSの機能自体にすごさを感じるポイントがなかったのです。

ならば、とにかくコンテンツを増やすことに注力する必要があり、そのためにどのような手を打つべきかと考えました。RUUUNなら自分たちでつくったコンテンツをどんどんアップできます。これは結果論ですが、結局、自前で制作したコンテンツのほうが組織の中でしっくりくるんですよね。

林

確かに。ポイントはサービスそのものの優劣ではないですね。

RUUUNに限らずLMSの優劣を決定するのは完全にコンテンツだと思ってます。ということで武田が言うように、RUUUNであれば自前のコンテンツをどんどん作っていけますし、早いし、結果、コンテンツが増えますから。

加えて我々は、LMSが1000人のノウハウやスキルのアーカイブになることを目指すとともに、そこから派生して、例えば、グループ会社、パートナーの方々との情報共有などを考えた時にその展開が容易になるという点でも相対的にRUUUNが優位にあると判断した、ということです。

CCI様では、コンテンツをどのようにして増やし、RUUUNを社内に浸透させていったのでしょうか? 続きは後編をどうぞ。

※このインタビューは2020年9月11日に実施したものです

TATEITOでは、動画を使ってビジネスの質と効率を上げるサポートしております。ぜひお気軽にご相談ください。