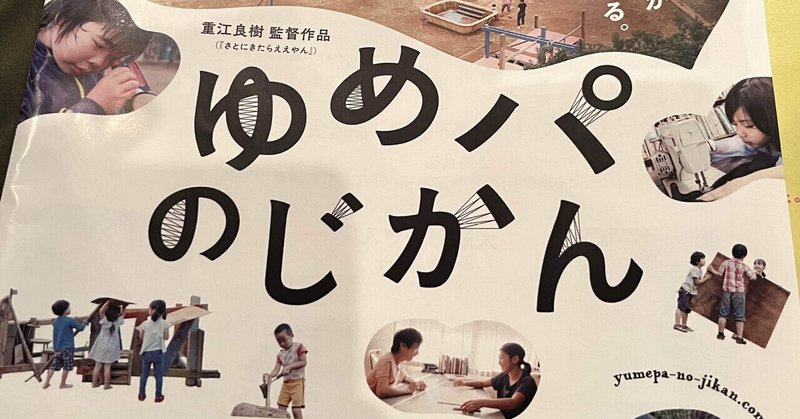

「遊び」が「学び」と認識される日は来るか。 新潟市映画「ゆめパのじかん」上映会へ。

湯沢町ここいろスペースの岡本奈緒さんが、SNSでアップしていただいた上映会に滑り込みで参加。

仲間の上映会をほんのすこーしお手伝いして、映画を見たことはあるものの、子守やらなんやらで、集中して見ることができていなかった。

また新潟市は市独自で「子どもの権利条約」を制定し2年目。

これからまさに条約を具現化しようとしている最前線の方がどんな方なのか、どんな方が集まるのかも気になった。

私も予定が空けられるナイスタイミングであった笑

映画の内容は、もう頭には入っているが改めてまとめておく。

・学校に行かないから、怠けているわけなんかでは決してない。各々で違うビジョンを見据えているし、葛藤している。

・子どもが一人の人間としてありのままを受け入れもらえ、安心できるところがあって、ようやくスタートライン。逃避行動から主体的行動へのスイッチが入る。

・子どもの「やりたい」を最優先。それを挫くから前に進まない。

上映後のトークショーで、気に留めたこと

・子どもの進む姿を信じて、いかに支えるか。

・家族、学校以外の第三の居場所、人に出会える場所

・居場所を運営している方、居場所を欲している方とのマッチングは課題。

・一般的な学習の弊害にも目を向ける。

・西野さんが14歳で死にたくなった経験。自分の経験と重ね合わせた上で、子どもたちに一緒に生きていこうという姿勢。

・大人と子どもの関係について。上になったり、横になったりしながら支える斜めの関係。

・関係性の中で言葉の価値が決まる。「お前!」は悪い言葉にならないことだってある。

・ゆめパは作り続ける場所。開設当初から子どもたちが川を作ったりする中で、丘の形すら変わっている。

・丸ごと自分を肯定してもらえる場所。今のあなたで十分価値がある。成長しなくていいわけではなくて、それがスタートライン。それが認めてもらえるところから成長が始まる。

・子どもの遊びは、子どもの主食

・大人の学ばせなくてはいけない、教えなくてはいけないよりも、子どもの知りたい、やってみたいこそが学び。

・「遊び」という言葉が不適切かも。

・大人の言葉がせめて選択肢であるべき。「この時間は、これをやりましょう!」ではなく、「この中の選択肢から選んで,やってみましょう!」など。

・異年齢の集団での遊びの中に人間関係の調整、決まりなどを学ぶ。

・学びは大人になっても続くもの

帰りの新幹線リフレクションで

ご一緒させていただいた奈緒さんとお話して、

この2年弱での自分の変容に気付かされました。

(内省、振り返りとはこうやってやるものですね。)

大学進学に際し、教育学部を志してからもうすぐ20年が経つ。

もはや「教育」という言葉に違和感を抱くようになったことに気づく。

大人が「教えて育てる」のではなくて、子どもの「やりたい」を応援し、見守る人になりたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?