授業ノート:アーキテクチャ

時代は確実に変わっているが、それに合わせて変わるというのも、楽じゃない。変わるためには訓練期間が必要。しかし、せっかく身に付けたスキル(強み)すら、あっという間に、コモディティ化する。陳腐化に対抗するためには、関連ありそうな知識を誤読してでも、スキルをアップデートする。正しいか正しくないかは検証フェーズに任せるとして、とりあえず分かった気になるまで、読み進めてみることにする。

デザインーアーキテクチャーシステム

以下、ほぼこの本↓の勝手レビューのようなもの。「データをどうやって持つかの研究に役立ちました」とのレビューにはすごく共感した。しかし、データをどうやって持つかの研究に、どう役立たったのかはレビュアー以外にとっては、永遠の謎だ。

経済学やアルゴリズムの本は、数式や行列のところは眺めるだけにして、結論らしきところを中心に読む。当然、誤読している可能性は高いが、まずは使えそうなフレームワーク(骨格見本)の抽出にフォーカスすると、時間とストレスは劇的に少なくなる。しかも、時に、研究の目的と射程、到達点、そして、説明文そのものが、格調高い文学作品を読んでいる気になるような本に出会うことがあるのだ。

ポストモダニズム以前(BAUHAUSの教え)

建築家やデザイナーのBAUHAUSを語る熱さが理解できず、美意識の失欠を感じていたが、BAUHAUSといえば、ポストグラム、ゴシックロックである。レコードジャケットのデザインもカッコ良い。

閑話休題。アーキテクチャの話に戻る。

これは、戦略コンサルタントの基本動作である「ピラミッドストラクチャ」、生産管理の基本ツールである「特性要因図」に似ている。いや、きっとこちらが源流なのだと思う。原型から様々な解釈が加えられ、n次制作物が氾濫する。そして、そこから誰でも何かを学べるツールとして普及する。文献研究のように、古書の写版を細かく改変も辿ることもできるが、ここでは、図と事例が面白そうな例を挙げるに止める。興味があれば原典に近づくルートを探索してみたら良いだろう。

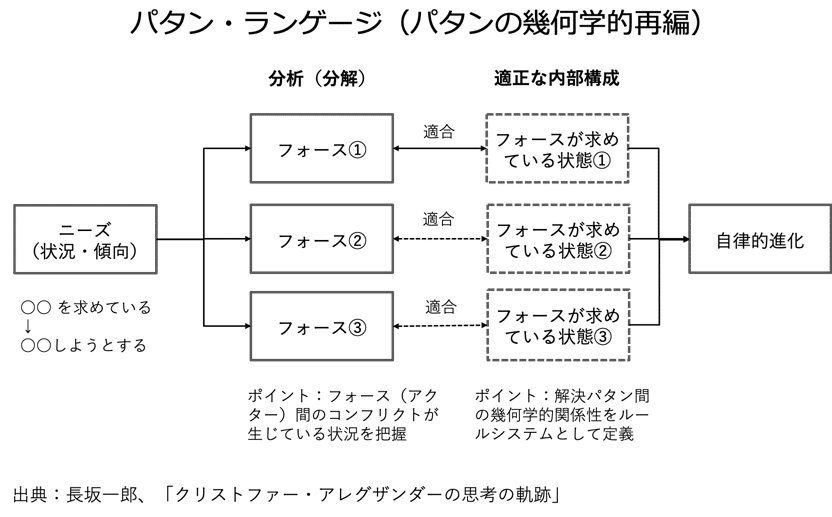

フォース>パタン・ランゲージ

ここで終わらないのが、クリストファー・アレクサンダーの真骨頂という趣旨。モダニズムの機能主義ひいては還元主義的思考バイアスに噛みつき、要素分解・要求定義の操作手順からアップデートしようとする。数学的論理処理によって、建築はできる。「パタンの幾何学的再編」こそがデザイン行為であり、「ニーズ」の定義を見直し、客観的計測可能なフォース(傾向)間のコンフリクトを解消し、ルールシステムとしてまとめあげる。これにより、デザインの自律的進化が可能になる。ということらしいが、「パタン・ランゲージ」は、タロットカードの解説書のような本だ。

ザ・ネイチャー・オブ・オーダー(秩序の本質)

クリストファー・アレクサンダーは止まらない。建築家として、自らの理論を実証する作品つくりに挑戦する。しかし、パタン・ランゲージの理論通りであっても、凡庸または珍妙なアウトプットしか産み出せない。本人が指揮した大プロジェクトすら、途中で空中分解したり、とりあえず完成しても時代を代表する建築物には程遠いという低評価。その散々な結果を踏まえ、次に向かったのが、「美的価値」を産み出すメカニズムの解明である。正直このあたりになると理解の限界に近い。「システム」に対する独自の定義が「ウォータフォール」と「アジャイル」の対比に重なり、「セミラティス」や「センター」の入り子構造の論点がよく追えてない感じがする。

"the One" と ”I" の合一

しかし、そんな分からなくなって読み止めてしまいそうな時に、次のような文章に出会う。孫引になるが、先の本より引用する。

「私たちが建物を建てるときや他の人が建てたものを見るとき、選ばれしもの ”the One” を経験するとき、私たちは宇宙の基盤となっているもの、まったくの統一体、もしくは自己 ”I” の領域と、より緊密な連携となる」「私たちが、この一つであるもの(統一体)とこの関係に入ったとき、私たちと物事とはなんらかの形で溶け出し、より透明となり、形が失われ、宇宙がそこから形づくられる空(くう)の中に消え失せる」

まるで、洞窟で発見された仏典か、異教の古文書(グリモワール)から、訳された文章のよう。建築家と施主の関係上、建築をめぐる言語がesotericな宿命を帯びるのもわかる気がする。しかし、これは、客観的かつ共有可能な「美」の基準を追い求めた結果のひとつの頂点についての言説である。先のみえない流動的な時代には、過去の戦乱下で磨かれ隠された真理や、教会機構の正統性圧迫のもとで密やかに伝承された知識などに、光が当たることがある。"Empathetic”(共感的) "Integrity”(誠実さ)"Spiritual”(魂に触れる)といった概念が、経営理論に取り込まれつつあるなかで、精確な日本語で議論できるようになるのは大切。翻訳という、教育者が伝道者が読み手の利便性を考えた誤読から、次の「誤読」を産み出していく。先人の絶対全ては理解し得ない思索の痕跡より、自らの思索を紡いでいく。誤読を恐れず、n次制作を続けていくこと。まずはなにかしら形にして出さないと批判(n次制作物として剽窃と創造のぎりぎりのさじ加減)というフィードバックが始まらない。しかし、

クリストファー・アレクサンダーが到達した地点(悟り)とはなんなのか?それは、世迷い言でなく、何かを産み出す理論なのだろうか?

大作の原書を読み通す気力も知力もないが、幸いなことに、東京藝術大学で建築を教えている乾久美子先生が、「小さな風景からの学び」という、美しく涼しげな本の序説で、「なぜつくるのか?」「何をつくるのか?」「どうつくるのか?」を、くりかえし問い続ける過程について言及している。この3つの問いを、要素を入れ替え、答えの組み合わせを楽しむ感覚。乾先生のクリストファー・アレクサンダー論も面白く、そこに何がヒントがありそうな気がしたところで、建築論にはお腹も一杯になったので、一旦打ち止め。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?