ポストコロナ禍のブランディング

ブランディングが再注目されている。先の見えない事業環境を乗り切るべく、社員、顧客、投資家への働きかけを強化する試みである。「パーパス」を「ブランドマネジメント」と接合し、(全てのステークホルダーとの)「ブランドコミュニケーション」へ展開することで、企業業績に貢献する。ポストコロナ禍での、ブランディングの始め方を解説する。

ブランド(=なりたい自分)に、一歩踏み出す。

コロナ禍のあたふたとした時間は、事業の立ち位置や、仕事の意味合い、生活そのものを考え直す契機となった。

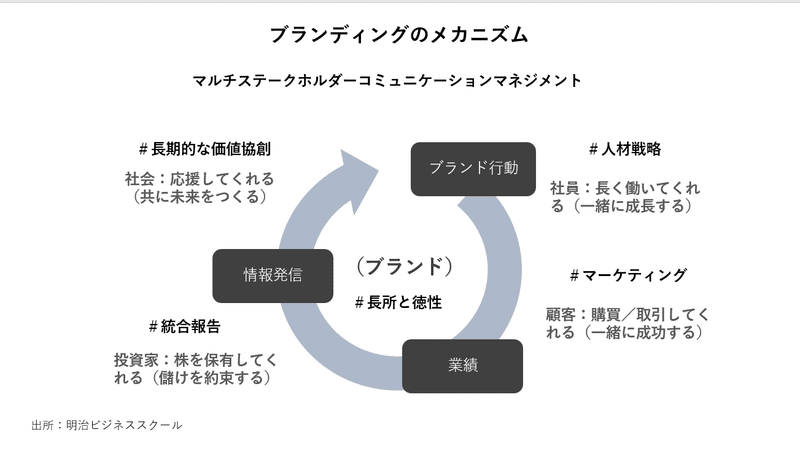

ブランディングとは、「ブランド」を真ん中において、自社/ブランドを良くする活動の全て。そのプログラム。ブランド/顧客の目線から、自社の活動/プロセスを見直すことである。

ゼロから何かを形にする作法として、まだあまり知られていない会社や事業を広めていく、また、立ち位置を変えたい/変えなければならない会社の改革手法として、ブランディングには、まだまだ発展する余地が大きいと思う。

デジタル化、コロナ禍、戦争と、事業をとりまく環境が流動的となり、ブランド選好の順位が激しく入れ替わっている。好きな企業、ブランドと個人の距離感を、より自覚するようになった。全力で推す会社やサービスがあれば嬉しい。なんなら、運用先として応援したい。自分を取り巻く、様々なブランドとの関係を作り直すなかで、新しいブランドや、旧知ブランドからの「驚き」を求めている。

事業者の立場にもどる。ブランドを立ち上げる。事業を拡大する。会社が変わるときなど、ブランディングが効く領域はますます拡がっている。ブランディングを、機能/プロセスとして確立している組織は強い。ゼロからつくる場合、しがらみや仕組みから変える場合など、その時々の条件によって、ブランディングの進め方/定着までの過程は、個別解となる。

その一方で、ブランディングの始まりは、いつでも同じ課題からのスタートである。ブランディングを進める際の最初のテーマは、次の課題であることが多い。

パーパス:みんな同じ方向を目指しているか?

ブランドマネジメント:ブランド投資は利益を生み出しているか?

ブランドコミュ二ケーション:自社の長所は伝わっているか?

この「問い」の答えを探していくなかで、ブランディングの解像度は高まっていく。これらの課題を足掛かりに、ブランディング周辺領域の知見、事例を探ることで、具体的な設計要件/原理を導出すべく考えてみたい。

パーパス①:みんな同じ方向を目指しているか?

パーパスとは、「存在意義」、「志」、「北極星」とも称される、会社/社員と、顧客、取引先、社会、環境との関係、互いに共有する「目的」を規定したものである。

本稿では、パーパス、長期経営方針の言語化が完了した後、如何にブランディング活動を展開するかを考える。パーパスの導き方については関連書籍を参考にされたい。

概念を共有するためには、抽象度の高いテキスト/教典が必要になる。理念、信条、綱領など、「書かれたもの」である。しかし、それだけでは、社員はもとより顧客、投資家の気持ちを動かすには至らない。そこには「お題目」が「現実」を活性化する条件/結び目があるはずだ。

その解決のひとつが、デザインの活用である。理念の内容/含意に加え、ロゴなど表現様式で扱うシンボル/象徴の力に注目し、伝える相手の感性に訴える様々な「仕掛け」を繰り出す方法論である。

パーパスが浸透した状態をイメージしてみる。パーパス活動のゴール/目的は、「経営/全社」と「事業/部門」と「社員/会社にコミットしている自分」のパーパスが、一方向に向かい揃っている状態である。

上記の矢印図は、約30年前米国東海岸で行われたInnovation Associates社の研修プログラムで使われていたものをベースにしている。もとは「社員」と「会社/事業」の矢印の二つであったが、日本企業のコーポレートブランディングを進めるなかでは、「企業/ブラント」「事業(部)」「社員」の3つの矢印に拡張したほうがしっくりくる。

パーパス②:理念を行動に変える。

パーパス×ブランディングのアプローチのひとつに、「パーパスカービング」という考え方がある。「全社員が自分のパーパスを削り出して明確にし、会社のパーパスと結びつけ、その達成に向かう」という考え方である。学習する組織の「5つのディシプリン/所作」における、②自己マスタリーと④共有ビジョンに当たる。

センゲの教えによれば、①システム思考/因果パターンによって、②自己マスタリー/個人の学習、③メンタルモデル/気がつかない思い込み、④共有ビジョン/信じられる理想、⑤チーム学習/対話を統合するとある。

ここでいう、①システム思考/因果パターンが、戦略/事業活動の設計図に近い。顧客、生活、社会を見通し、「企業/ブラント」と「事業/部門」の「関係/構造」を解くことで、「企業/ブラント」と「社員/個人」の良き関係は築かれる。ソニー、富士通をはじめ、日本を代表する企業のパーパス≒ブランディングの活動が、参考になるだろう。

ブランドマネジメント①:ブランド投資は利益を生み出しているか?

企業/ブラントと事業(部)の「関係/構造」を解くためには、経営戦略/機能別戦略/事業戦略の立案を担う「組織」や「人」を、ブランディングの活動に巻き込むことが鍵となる。

パーパスは「理」である。「皆が仕事に打ち込める組織であれば、業績は上がる(はず)」という考えは、感覚的にも、経験的にも正しい。しかし、ブランディング活動を始めるには、業績への貢献「利」を社内に説得することが求められる。

ブランディングの効果が出るには多少の時間が掛かる。「ネーミング」や「パッケージデザイン」の変更によって、製品売上が急回復することもある。しかし、企業全体を対象とする、コーポレートブランディングにおいては、社員そして他ステークホルダーを巻き込むまでのタイムラグに耐える必要がある。

ブランディング、特にコーポレートブランディングには、中長期的な目標を設定し、進捗を測定する「仕組み」が大切になる。「企業/ブランド」と「企業/価値」の関係をモデル化し、短期的な利益追求の誘惑でブランディングの活動がぶれないように守る手立てを用意しておく。

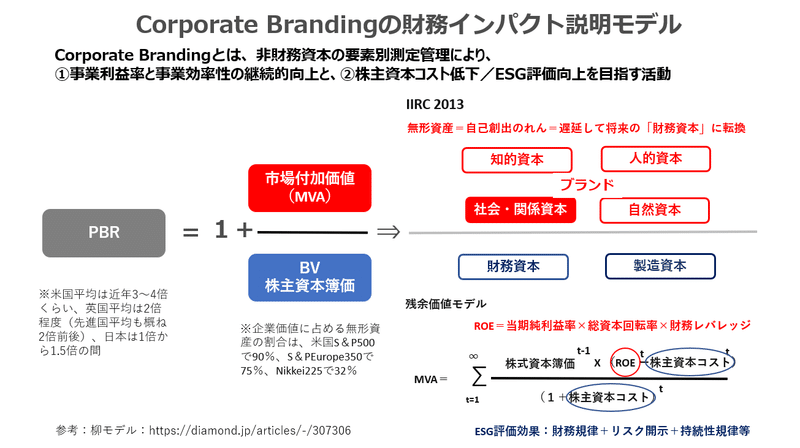

上の図は、「柳モデル」といわれる、無形資産/非財務資本の管理手法を参考にして、ブランドの「操作変数」との関係を整理したものである。IR/対投資家コミュニケーションを、他のステークホルダーとのコミュニケーション活動に拡張することで見えてくることがある。

ブランドマネジメント②:ブランドの活力を捕捉する。

以下、「柳モデル」「国際統合報告フレームワーク」に寄りかかって論を進める。

日本企業では、企業価値の7割が、工場や株式、現預金といった換金可能な資産である。これは、無形資産が7-9割を占める欧米企業に比べて低位にあり、PBR/株価純資産倍率も1倍前後が平均値となっている。この無形資産が投資家より評価されれば、日経平均4万円台も夢ではないという。

ブランドは企業の無形資産/非財務資本の別称である。ブランディングは、無形資産、MVA/市場付加価値を高める全ての活動(の設計と運用)を意味する。ROE/株主資本収益率を高め、株主資本コストを下げるため、ブランディングに何ができるかを考えてみる。

国際統合報告評議会(International Integrated Reporting Council,IIRC)が2013年に発表した「国際統合報告フレームワーク」では、企業の価値を産み出す資本を次の6つに分類している(2.15項)

財務資本:資金(借入/株式/寄付)

製造資本:建物、設備、インフラ

知的資本:組織的な、知識ベースの無形資産/ノウハウ

人的資本:人々の能力、経験及び意欲、組織/プロセス

社会・関係資本:理念、規範、信用/信頼、顧客、ブランド

自然資本:空気、水、土地、鉱物、森林、 生態系の健全性

狭義のブランディングは、社会・関係資本、各種ステークホルダー内外で情報を共有する能力を高めることを目的とする活動である。しかし、(企業の)「価値」は、異なる時間軸にわたり、様々なステークホルダーとの様々な資本を介して、共創される。そのため、ブランディングは、広報、マーケティングという機能/部門を飛び越えて、人事、IR、CSRといった観点と結びついた活動となる。

組織は、フレームワークと異なる形で資本を分類する可能性がある。例えば、外部のステークホルダーとの関係性とブランド及び評判に関連する無形資産(両方とも 2.15 項で記載されている社会・関係資本の一部)について、

組織によっては、別々の資本として捉える場合、他の資本の一部として捉える場合、又は複数の資本に広くまたがるものと捉える場合もあるかもしれない。また、知的資本が、人的、「構造的」及び「関係」資本という資本か

ら構成されるとされる組織もある。

ブランディングの「打ち手」としては、次のような方向性が考えられる。個社の価値創造メカニズム、課題認識に沿って、施策に落とし込み、無形資産/非財務資本の測定指標と各種経営指標との相関を分析しながら、ブランディング活動の精度を高めていく視点が不可欠となる。

知的資本:モノやサービスを産み出す本源的強みの同定、具体化事例共有

人的資本:社員コミットメント/組織活性のバイオリズム捕捉、制度連携

社会・関係資本:顧客(資金の源泉)への情報発信、理解共感捕捉

自然資本:持続性へのコミットメント、対話強化/テーマ主導

ブランドコミュ二ケーション①:自社の長所は伝わっているか?

今一度、ブランディングの「原点」に戻ってみる。

ブランドを体感する瞬間とは? 例えば、「名刺を出すと誇らしい」「未来を実現している」「失敗も含めて全て好き」など。コミュニケーションの相手が、はっきり他社と区別された印象を感じていることが、ブランディングの目標である。

しかし、現実は厳しい。いつのまにか「昔の名前」な会社と思われていたり、「振り向いてもらえない」「早すぎて分かってもらえない」など、自社の長所/徳性は必ずしも伝わっていない。この「伝える」という所作を、仕事/プロセスとして実行できるようにしなければならない。

ブランディングが取り扱う領域は広い。そのステークホルダーは「顧客」「社員」「投資家」「社会」と多岐にわたるが、その「原点」には、相手に働きかけ、望ましい行動を引き出し、成果に結びつけるという、共通の考えがある。

ブランドコミュ二ケーション②:事業編集力を高める。

では、自社の長所/徳性を伝える力を高めるには、何から始めれば良いか?

発信する側と受け取る側が、ある程度固定されていた時代ははるか遠く、いまやYouTuberのような個人が、個人同士のコラボを通じてメディア化する情報環境となった。企業は、自らの「立ち位置」を決め、発信することが今まで以上に求められている。

ここ数年、新しい企業情報発信のあり方として、企業自身がメディアを立ち上げ、「自社が伝えたい情報、伝えるべき情報を発信していく」という試みが注目された。「会社が伝えたいことをメディアが伝えない」「メディアは正しい情報を伝えてくれない」といった課題に対して、広報と広告を融合し、情報伝達の主体性を確立する挑戦である。

自社メディアの理想像から逆算すると、企業のコミュニケーション活動における「編集」という機能/プロセスの内製化が論点となる。「何のために情報/コンテンツを作るのか」「誰にどうやって伝えるのか」の方針を決める役割である。一般的な「編集」とは、コンテンツ制作プロセスにおいて、方針と制作をつなぐ機能を意味する。

へん‐しゅう〔‐シフ〕【編集/編×輯】

[名](スル)一定の方針に従って資料を整理し、新聞・雑誌・書物などにまとめること。また、撮影済みの映像を映画などにまとめること。また、その仕事。「週刊誌を―する」「動画を―する」

問題は、既存の企業活動/プロセスに、編集力をどう「接ぎ木」するかである。既存の事業を動かしている本源的な機能を「事業推進プロセス」と仮定し、原プロセスに対する「事業編集プロセス」のインタラクションを記述すると次のようになる。

企業活動におけるコミュニケーション的側面を主導する役割を担うのが「事業編集プロセス」である。誰に対し、何のために、何をどんな手段で伝えるかを考え、素材を収集し、意味を加えて、対話する。他者と積極的につながっていくオープンなプロセスである。

ブランディングを仕掛ける。

Larry Light/ラリーライト、ブランドコンサルタントであり、元マクドナルドGlobalCMO("i'm lovin' it", 2002-2005)は、マクドナルドで導入したアプローチを、”Brand Journalism”「ブランド・ジャーナリズム」という名前で紹介している。

ブランド・ジャーナリズムとは、「ブランドの様々な座標と様相からブランドの物語を伝える方法」ブランドの理由や意味を知りたいと思う、相手の「気持ち」を醸成し育てることである。

Brand journalism was defined as a multi-dimensional, multi-faceted way of creating a brand story. It means telling the many facets of the brand story when everyone knows.

Practice papers, July 2014

ブランディングは、新社長就任、周年、合併、またはPSF/PMFに到達したときなど、さまざまな契機と目的があるだろう。そんな時、先人や同僚、そして、お客さまから受け取った「バトン」を、次の誰かに受け渡すことをしばし考えてみる時間は大切。「バトン」には、人と人をつなぐ、ブランドの「思い」と、付加する自分の「思い」が宿っている。

自社の長所/徳性が明確ならば、「自社はどう見られたいか?」を考えてみる。一方、自社の理想がぼんやりでも見えているなら、「(誰に)何をわかってもらいたいか?」を考えてみると良い。どちらから踏み出しても、たどり着くのは同じ場所。ともかく動き出してみないことには、先は見えてこないのだ。

本原稿は、一般社団法人日本BtoB広告協会が発行する「BtoBComunications誌」寄稿の内容を転載しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?