地域の食の歴史と食の継承

2022年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」三谷幸喜原作で小栗旬が主役。こりゃ〜人気出るでしょう〜〜〜!!そして舞台が鎌倉。しかし今こそコロナの影響で厳しい状況であるがその前はオーバーツーリズム、地元の住民さえも音を上げるほど観光客が押し寄せてくる人気の観光地である。その押し寄せてくる観光客をなんとか三浦半島方面に引っ張れないかと始まったプロジェクトに乗せていただいている。

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」(NHK HPより)

平家隆盛の世、北条義時は伊豆の弱小豪族の次男坊に過ぎなかった。だが流罪人・源頼朝と姉・政子の結婚をきっかけに、運命の歯車は回り始める。

1180年、頼朝は関東武士団を結集し平家に反旗を翻した。北条一門はこの無謀な大博打ばくちに乗った。

頼朝第一の側近となった義時は決死の政治工作を行い、遂には平家一門を打ち破る。

幕府を開き将軍となった頼朝。だがその絶頂のとき、彼は謎の死を遂げた。偉大な父を超えようともがき苦しむ二代将軍・頼家。 “飾り” に徹して命をつなごうとする三代将軍・実朝。将軍の首は義時と御家人たちの間のパワーゲームの中で挿すげ替えられていく。

義時は、二人の将軍の叔父として懸命に幕府の舵かじを取る。源氏の正統が途絶えたとき、北条氏は幕府の頂点にいた。都では後鳥羽上皇が義時討伐の兵を挙げる。武家政権の命運を賭け、義時は最後の決戦に挑んだ──。

* * *

「鎌倉殿」とは鎌倉幕府将軍のこと。頼朝の天下取りは十三人の家臣団が支えていた。頼朝の死後、彼らは激しい内部抗争を繰り広げるが、その中で最後まで生き残り、遂ついに権力を手中に収めたのが、十三人中もっとも若かった北条義時である。

鎌倉時代の調味料を再現する

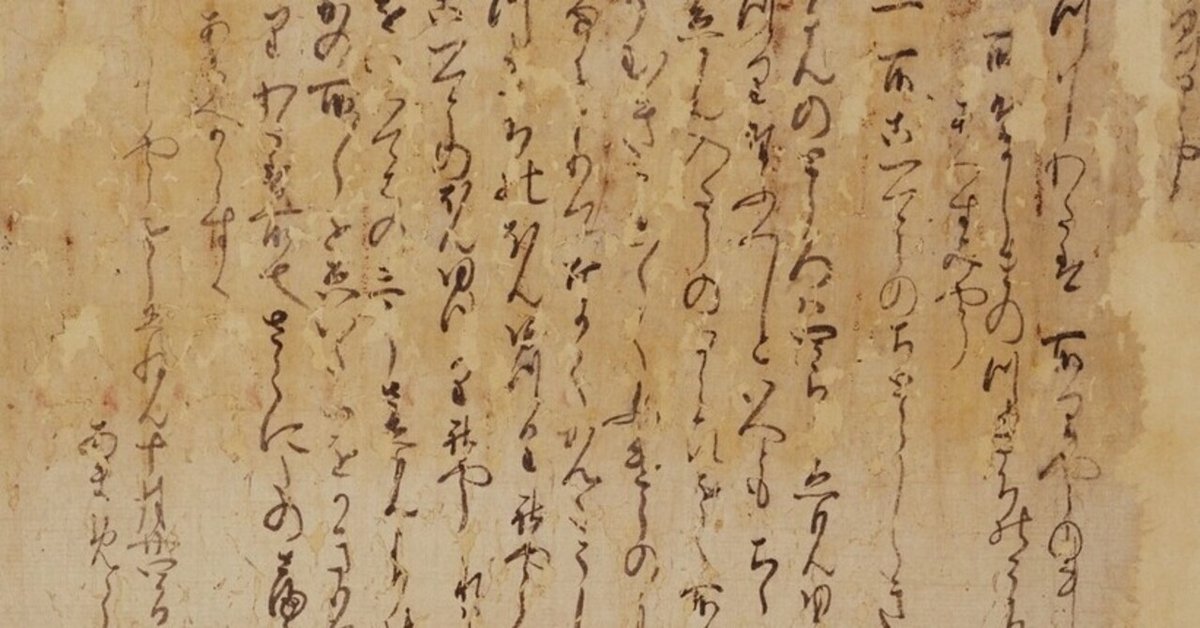

鎌倉時代の末期、「ゑかい書状」にみる「ひしをつくるしたい」

NPO法人ICP鎌倉地域振興協会の山田さんと元鎌倉女子大の浦川先生に先日お話を聞く機会を頂いた。東日本大震災で被災した長福寺(いわき市)の本尊「地蔵菩薩坐像」の修復中に、像内から鎌倉時代末期の貴重な文書が発見された。手書きの経巻などで、裏は手紙だった。現存する古文書の中で、日常的なやりとりを記した手紙は珍しいという。手紙の主は「ゑかい」という鎌倉に住んでいた老尼と推定される。発見された142点のうち93点がこの老尼の書いたものだ。いわきの豪族・佐竹一族の女性に宛てたものと考えられている。長福寺の開山は1322年の鎌倉極楽寺の慈雲和尚である。このゑかい書状にひしをを復元する文面が載っておりそれを基に「ひしを」の復元を試行錯誤チャレンジしているグループの中心におられるのが山田さんと浦川先生である。今回お会いしたのは2回目で前回は復元された実際の「ひしを」を頂いた。深みのあるシンプルな豆の調味料と言いた感じで現代でも使用価値はかなりあると思う。

NPO法人ICP鎌倉地域振興協会 文面より

ゑかい書状(国の重要文化財指定平成25年)や2文献 「西岡芳文ら: 長福 寺本尊地蔵菩薩坐像と納入文書、金沢文庫, 2013"」 「西岡芳文: 長福寺本尊 地蔵菩薩坐像納入文書について、日本宗教史懇話会レクチャー資料, 2017」 から、丸麦・ヌルデの葉 (鎌倉市山ノ内風ヶ谷地区より採取) ・大豆・水・塩 を用い当時の 「ひしを」を作り栄養成分毒性について検討した。 また、日本 最古の料理書から「醤」の食し方を検討した。

ヌルデ

醤(ひしを)造に欠かせないのが、ヌルデの葉である。

書状に中には鎌倉市山内 瓜の谷の白膠木(ヌルデ)を使用したと記されている。

ヌルデの白い身は味はちょっと塩っぱく昔は塩分の代わりに使用していたとか、

葉にヌルデシロアブラムシが寄生してできた虫えいは五倍子(ごばいし)とよばれる。タンニンの含有率が高く,薬用や染料などに利用される。かつては,お歯黒に用いられた。 工業用のタンニン酸製造の原料で黒インクの原料となっていた。なかなか使い勝手のいい万能な樹木である。葉に付く天然酵の発酵作用で醤もできていく。

醤(ひしを)

平安時代の日本最古の辞書「和名抄」によると醤の和名「比之保」(比しほ)とあり、平安時代「延喜式」には醤(豆醬)の製造例があり、永仁3年(1295年)日本最古の料理書「厨事類記」には公家の御膳に「四種器」(よぐさもの)として酢、酒、塩、醤とあり、食事最中に現代の調味料のように御膳の上で食べる人がこれら4種の味を好みで混ぜて調味料としていた記述が残っている。この時代でもシズル感のある卓上調理が行われていたようだ。

ここまではお話を聞いたごく一部。ひしを造りから地元の横須賀の食の歴史を紐解くところまでこのプロジェクトは続いていく。少しづつこちらで残していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?