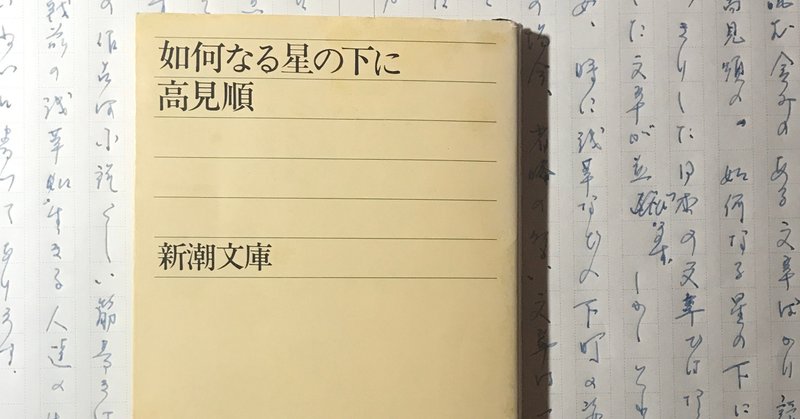

高見順(著)『如何なる星の下に』を読む。

日本文学と言えば川端康成に代表される、行間を読む、含みのある文章ばかり読んできましたが、この高見順の『如何なる星の下に』には、そのすっきりした日本の文章ではなく、ねちねちとした文章が並びます。

しかし、それもまた本当の日本の姿、特に浅草などの下町の姿なのです。

私の場合、省略の多い文章は一語一文を注意して読まなければ意味さえつかめなくなり、たびたび読み返すことになるので、正直、少し肩に力が入るほどです。

この作品の冒頭は次のような文章で始まります。こんな(スッキリしない)日本文学もあるのです。

——アパートの三階の、私の侘しい仕事部屋の窓の向うに見える、盛り場の真上の空は、暗くどんよりと曇っていた。窓の近くに有り合わせの紐で引っ張ってつるした裸の電燈の下に、私は窓に向けて小さな仕事机を据えていたが、その机の前に、つくねんと何をするでもなく、莫迦みたいに坐っていた。出来るだけ胸をせばめ、出来るだけ息を殺そうと努めているみたいな恰好で両肘を机の上に置いて手を合わせ、その合掌した親指の先に突き出した顎を乗せて、私は濁った空を眺めていた。空というより、空を瞠めていたと言った方がよろしいかもしれぬ。空には何も見えないのであったが、目もまた何も見ていない如くであった。だが、するうち、異様なものが、それは丁度滅多に掃除しない部屋をたまに掃除したりすると、黴菌みたいな形の……

作者も登場人物も、社会に対して力強く生きようとしますが、どこか弱点を持ち、それでもまあ何とかやりくりしている、そんな姿が描かれて、まったく同様な状態である私などは、本当に気安く読めるのです。

この作品には小説らしい筋書きはありません。ただ戦前の浅草に生きる人たちの生活の息吹がていねいに描かれています。

強い人間、弱い人間、切り抜ける人、押し流される人……。みんな人間であり、愛すべき存在です。

日々を生きる浅草の人たちの人間模様を、この作品の中から選び出してみます。

鮎子は常に、実に逞しく生きている。大胆に颯爽と生きている。ーー私は自分の生活力の稀薄を感じているだけに、(その稀薄さのため、鮎子は私の許から去ったのだが)鮎子の逞しい生き方が余計鮮かに感じられるのであった。

「あかんわ」と彼。脊骨が蒟蒻かなんかに化したかと思われるみたいに、ぐったりと鉄板の前に坐るのだったが、声は至って剽軽(ひょうきん)な朗らかさだった。[…]明らかな疲憊とその陽気さとのギャップは聊(いささ)か異様でいたましかった。

鮎子のような浅草の外部の人間が浅草へやってきて、丁度悪戯好きな人間が池に石を投げて、その人間はその結果を知らないだろうが、その石に当った池の蛙はそれで死なねばならぬ。

どこの古書店でも百円くらいで売っている、あまり人が手に取ることのない作品でさえ、作者は心を込めて描き、人々が懸命に生きる様子が描かれています。

ーーー

文字を媒体にしたものはnoteに集中させるため

ブログより移動させた文章です。

↓リンク集↓

https://linktr.ee/hidoor

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?