都市型コミュニティのプロトコル

今日からゴールデンウィークの休みに突入。

昨年に続き、どこにも出かけず静かに過ごす連休に。それはそれでありかなと思っている。やることがなくて困るということもないし。

とはいえ、例年この時期、ヨーロッパを訪れた日々が懐かしくあったりはする。

日本人の姿を見かけることのないフランスの地方都市や小さな町を訪れて、その土地その土地で異なる雰囲気を感じるのは、精神的な満足がとても高かったからだ。

個性豊かなヨーロッパの街

日本の地方都市はどこに行っても見た目が変わらない。

各々バラバラな意匠で建てられた建物が乱立して、全体としての街の印象を形成するのに寄与しないし、あまりに高すぎ大きすぎる建物はヒューマンサイズと不釣り合いで、人との交流を拒否している。

一方、ヨーロッパ(特にアルプス以北の地域)の街の多くは、地域ごとに異なる貌つきをしている。街全体で建物の意匠が統一されているし、建物の高さもせいぜい6-7階程度でヒューマンサイズだ。

だから、人を超えた存在である神の建物としての聖堂の尖塔が街のなかで十分に聳え立ってみえる。

これが日本のような街のなかでは神の家もむしろ高層ビルから見下ろされる存在になってしまうだろう。

ドイツのフランクフルト・アム・マインの広場をみても、聖堂の尖塔がしっかりとほかの建物よりも高く突き出している。

それは2019年の火災で惜しくも焼け落ちてしまったパリのノートルダムの尖塔だって同じだ。ポンピドゥセンターからの遠景でもしっかりと尖塔は(そしてファサードも)空に突き出している。

見た目の統一感を生み出しているのは、建物に使われる石材などが近隣のものが利用されていることが大きい。地域ごとに黄色かったり白かったり黒々としていたりと街の色が違う。

建築に適した石材に恵まれないフランスのトゥールーズなどはレンガが使われているから街が紅い。

石造ではなく、木造の建物の多い街はまた雰囲気が異なり、こちらは色目はカラフルで多様になったりする。

たとえば、ドイツ国境に近いフランス・アルザス地方のコルマールなどは古くからの木造の建物が残り、とても人間味を感じる街だと感じた。

同じように古い木造建築が残る街でも、北のノルマンディー地方のルーアンだともうすこし色目に統一感かあったりして、また雰囲気が変わるから面白い。

ヨーロッパの街は何故まとまりがあるのか

街それぞれの個性があり統一感のあるヨーロッパの街並みと、街ごとの個性がなく建物も不統一で計画性がない日本の街並みの違いはどこから生まれるのだろうか?

単に文化の違いというだけでは説明としては不十分だろう。自治体による計画性の度合いもあるのだろうが、知りたいのは何故こんなにも計画性に差が生まれるのか?ということだ。

先日から紹介している広井良典さんの『コミュニティを問いなおす』に、そのことを考えるためのヒントがあるように感じている。

まず、こんな文章を引用してみよう。

ヨーロッパの街の景観の北と南の違いについて語られる一文だ。

トリノの例にふれたが、同じヨーロッパでも、(私が比較的よく行く)ドイツや北欧などの街の印象はやや異なっている。街並みが美しくて、整然としており、そこに大きな「まとまり」が感じられるという点は同じなのだが、その印象ないし中身がかなり異なっているのだ。すなわち、トリノなどイタリアの多くの都市で感じられる街のまとまりや景観の一貫性というのは、先ほどのトリノでの印象とそのまま重なるのだが、「ある強力な主体(為政者ないし権力者)がいて、その意図の下で計画的に整備された」という感じのものである。それに対し、ドイツなどの街で感じられるその「まとまり」は、むしろ比較的中小規模の主体(自営業者や住民など)が、相互に調整し、その中で一定の調和的な景観や街並みを作った、という印象を受ける。

この違いが生まれた要因について、広井さんは増田四郎さんの『都市』を参照しながら、ドイツやオランダなどの北側の都市は、遠隔地商人ギルドの人たちによる「商工業を営みとするものの誓約団体」が「封建的な勢力を排除して、コミューンという団結を固めた」という民主主義的な成立の起源をもつのに対して、イタリアのような南側の都市は、11世紀ごろの商業の発達とともに、古くからの商人層と周辺を支配していた封建貴族が結合することで「封建貴族が都市市民化することをきっかけに」成立していることに由来するのだろうとしている。

その後のイタリアの歴史を考えると、14世紀のフィレンツェのメディチ家に代表されるような絶大な支配力をもった専制的な権力者によって都市が支配され、整備されていったわけで、そうした都市が現在にいたっても「ある強力な主体(為政者ないし権力者)がいて、その意図の下で計画的に整備された」ような印象を残したとしても不思議はない。

実際、そうした専制的な権力による支配な街並みに残した残滓は、ローマからすこし離れたエステ家などの別荘などがあったティヴォリなどの小さな田舎町の景観からさえ感じられる。

こうした南欧の街に対して、アルプス以北のヨーロッパの街(特にドイツやオランダなど)には、中世の商人ギルドたちの自立共生的な民主制によって作られた街並みがいまも残るというのは、とても興味深い。

公有地の割合が違う

しかし、仮に起源がそれぞれ民主的にか、封建権力〜専制君主による中央集権的な力によるものかは別として、街の景観に「まとまり」をつくるような力がかつて働き、それによってまとまりのある景観をもつ街並みが形成されたとしても、この新自由主義のグローバル経済のなかで、そうした歴史をもった文化が見事に踏みにじられて亡きものにされることは決してめずらしくはないはずである。

実際日本ではそうして多くの伝統的な街並みが消えていったはずだ。

にもかかわらず、どうしてヨーロッパの街並みは、かつてつくられた「まとまり」をいまもまだなんとか維持することができているのだろうか。

ここでも広井さんがヒントを示してくれる。

それは北ヨーロッパの都市が多くの公有地(自治体や国が所有する土地)をもっているということだ。

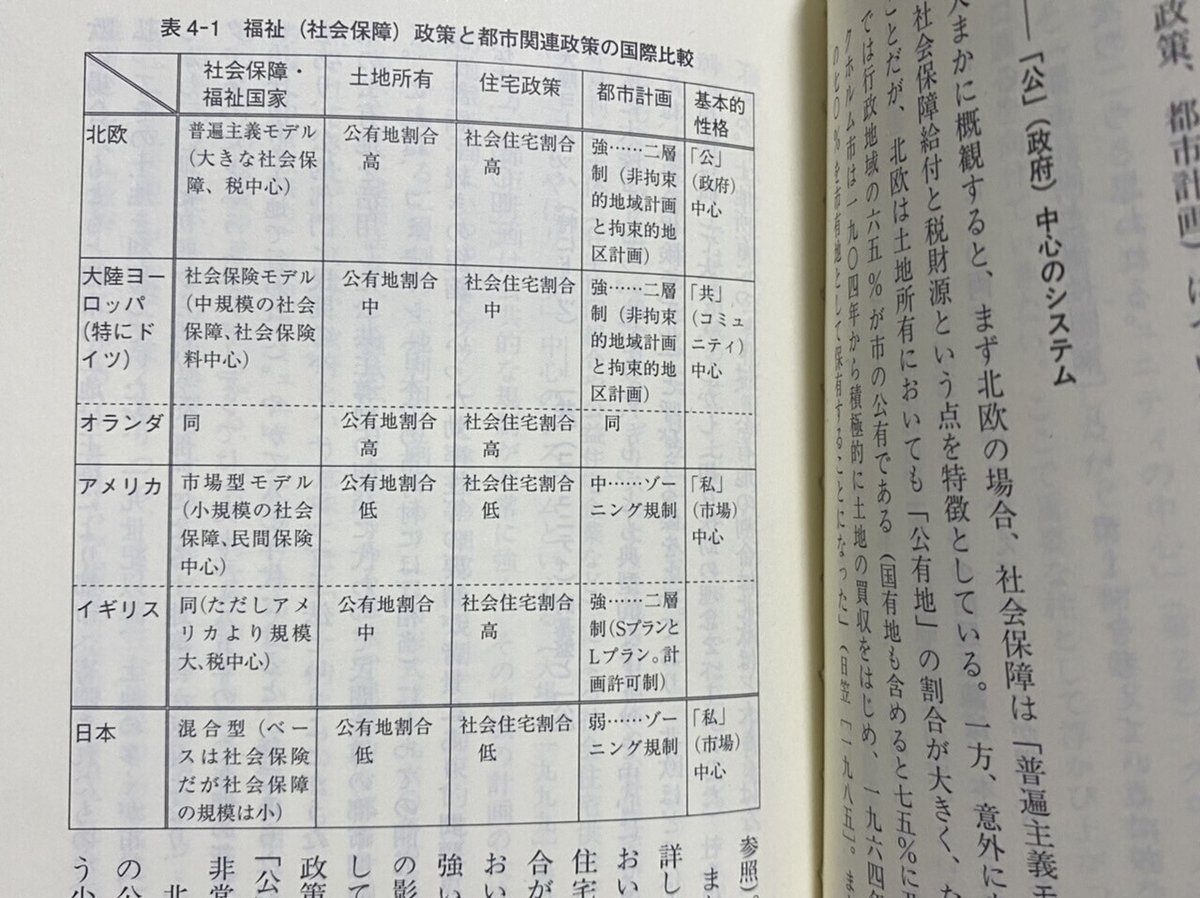

北欧は土地所有においても「公有地」の割合が大きく、たとえばヘルシンキ市では行政地域の65%が市の公有である(国有地も含めると75%に及ぶ)。また「ストックホルム市は1904年から積極的に土地の買収を始め、1964年には郊外部の土地の70%を市有地として保有することになった」(日笠[1985]。また日端[2008]参照)。

ドイツやオランダでも北欧には割合が及ばないものの50%近い公有地が所有されているという。

こうした国々は社会保障システムも充実しているという共通点をもつ。

それに対して、アメリカやイギリス、そして、そのモデルを真似した日本などは、公有地の割合も、社会保障の割合も低い。

一方、「市場型モデル」という表現にほぼ集約されるのがアメリカである。この点がもっとも顕著なのは社会保障であり、社会保障の規模は先進諸国の中でもっとも小さく、民間保険などが中心となっている。公有地の割合も小さく、社会住宅の割合も小さい。都市計画も民間事業者の役割が大きいが、ただし、ゾーニング(地域の用途を区分して規制するもの)を中心とした都市計画が一定の役割を果たしている。

公有地の割合が高いのであれば、古い街並みを維持・管理することも比較的やりやすいが、割合が低く、多くが私有地であれば、街並みの維持は法的な強制力をもって行わねばならなくなる。

歴史が浅いアメリカならまだしも、ヨーロッパ同様の歴史をもっている日本が街並みのありかたを市場の原理にまかせてきてしまったつけはあまりに大きい。

自律権をもった共同体が必要だ

しかし、これは街並みの維持の問題だけではない。

公有地の割合の違いは、市民それぞれのストック的な資産の格差の違いとしてあらわれる。

土地だけでなく、住宅にしても民間から手に入れるのと、公有のものを利用できるのとでは、市民それぞれの経済的な負担は異なる。

その点、福祉が充実した北欧では、公的な住宅の割合も高いのだという。

住宅においても北欧は公的な住宅(社会住宅)の割合が高く、都市計画においても公的な規制が強い(これにはドイツの影響もある)。全体として社会保障と都市政策いずれにおいても「公」(政府)の役割が非常に大きいといえる。

土地や住宅が商品ではなく、公共的な共有財産=コモンズとして扱われているわけである。都市がコミューンを起源としている国々の伝統を感じる。

マックス・ウェーバーは「都市は何らかの範囲の自律権をもった団体、特別の政治的・行政的制度を備えた『ゲマインデ』として考察されなければならない」と言っているそうだ。ここでの「ゲマインデ」とは共同体という意味である。自律権をもった共同体。それが本来の自治体なのだろう。

そして、そうした自治体こそが起源的な意味での法人でもあるのだ。企業法人が必ずしも法人のあり方ではないのだということを以下の引用は気づかせてくれる。

岩井は(中略)「法人の起源は、ローマ時代や中世における都市や僧院や大学といった、まさに現代の言葉でいえばNPOであったのです」という印象深い議論を展開している。

話を「都市」に戻すと、以上のように考えれば「(都市)自治体」といった言葉が、私たちが通常使うのとはかなり異なる、意味の強さをもって立ち上がることになる。つまり「自治体」というと、現在の日本語ではどちらかというと(市役所などの)「行政」(組織)を指すものとして使われることが多いが、それは本来そうではなく、そこに住む市民全体を含んだ「団体」なのである。

自律性のある団体としての自治体として機能するためには、先の公有地の割合をはじめとして、さまざまな財の所有に関して、どれだけ私(市場)の幅を狭め、公あるいは共の割合を増やせるかが課題となる。そう、またしてもコモンズの問題である。

土地や住宅などの市民がより良く(well-being)生きるために必要な不可欠なインフラであり、市民が生き生きと生きて互いにより良い関係性を構築し維持していくためのコモンズであるものが、私的な資本の商品として市場の食い物にされるのを許してしまっては、都市における自治などは期待すべくもない。

「全体としては、「私」(市場)中心のシステムという性格が特に近年強まっており、この背景には、社会システムの根底をインフォーマルな形で支えていた「共」的基盤が弱体化し、それに代わる「新しいコミュニティ」(ないし公共性)と呼ぶべき人と人との関係性や価値原理がなお未確立であるという点が基本としてあるだろう」と広井さんはいう。

さらに成長が期待できず、期待すべきでもない常態化する社会で、土地とのつながり、土地における人間同士の関係性の再構築という観点から、福祉やケアを考えなおしていく必要があると広井さんは言っていて、これにはとても共感するし、同意する。

こうした中で、いわば"「福祉」を場所・土地に返す"こと、つまり福祉というものを、その土地の特性(風土的特性や歴史性を含む)や、人と人との関係性の質、コミュニティーのあり方、ハード面を含む都市空間のあり方(たとえば商店街や学校、神社・お寺など、先述の「コミュニティーの中心」の分布やポテンシャルなど)と一体のものとして捉え直していくことが重要になっている。

都市型コミュニティのプロトコルをつくる

ヨーロッパの地方都市を訪れて、いつも心が洗われた気持ちになるのは、小さな地方都市であっても街の通りに住民たちがあふれ、たがいに交流し、旅行者が困っていたりすると気軽に声をかけてくれたりすることだ。

日本のシャッター街や、困っている人がいても誰もが見て見ぬふりをしがちな光景とは正反対で、いつもどうしてこうも違うのだろう?と思っていた。

それは文化の違いだけで片付けられる話ではないはずだと思いつつも、では、何が違うのかがずっと分からずにいた。

昨日次に企画中のトークイベントで登壇をお願いしているデンマーク在住の方と話していて、デンマークには人々が協働するためのいろんなしくみが用意されているのだと聞いた。

そう。そういうことなんだろうと思う。

公有地の割合や公的な住宅もそうだし、協働のためのしくみも含め、都市において、人々が協力し合いながらより良く生きるための都市型コミュニティのプロトコルがちゃんと成立しているのだと思う。

そうしたこれからの新しい都市型コミュニティにおける人間同士の関係性をつくるためのプロトコルこそ、これからデザインしていくことが必要なのだろうと思っている。そのための準備もすこしずつだけど進められているのかなとは思う。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。