没入と演劇性 ディドロの時代の絵画と観者/マイケル・フリード

西洋の美術の歴史の流れのなか、何度かの大きな変化に絵画は晒されている。

わかりやすいところで言えば、20世紀において抽象画が生まれたことだ。

カンディンスキーやモンドリアンを起点とするのがわかりやすいが、もちろん、そこに至るためにはキュビズムや印象派の実験がなくてはならないだろう。

そして、さらにその起源としてジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーの作品を、ゲーテの『色彩論』における「残像」と結びつけて論じたジョナサン・クレーリーの『観察者の系譜』は秀逸だったと思う。

あるいは、変化という意味では、絵画が描かれるメディアの変化もある。

たとえば、ルネサンス期には、絵画として思い浮かべやすい画布や画板の上に描かれた持ち運び可能なものよりも、フレスコ画の技法を用いて建物の壁や天井に直接描かれるものの方が主流だった。

それ以前の中世であれば、モザイク画、タペストリーに織られたものなどが主流であった時期もある。

そして、フランスにおいて18世紀の中頃、こんな変化が起こったのだという。

グリムの発言は、ルネサンスとバロック――そしてロココ――つまりイーゼル絵画と装飾が一つになった状態――が終わりを迎えたことを告げている。新たに単一性=統一性を強調することは、その本性からして、〈タブロー〉、すなわち一瞬のうちに全体を把握できる、持ち運び可能で自己完結的な絵画を重視するということだった。こうした〈タブロー〉は、「周囲の環境と一体化」していて、建築に従属させられ、しばしばエピソードやアレゴリーに満ちた、一瞬のうちに全体を把握できない絵画とは反対のものである。

このように指摘するのは、『没入と演劇性 ディドロの時代の絵画と観者』のマイケル・フリードである。フリードは美術史家であると同時に、美術批評家として知られるめずらしい人だ。

建物と一体化し従属した絵画。

ルネサンスの宮殿やカトリックのカテドラルなどを彩る絵画にとってかわり、キャンバスや画板に描かれる絵画が主流となる。

書物がカテドラルに取って代わられることを嘆く小説の登場人物を描いたのはヴィクトル・ユゴーの『ノートルダム・ド・パリ』で、それは中世後期15世紀のパリを描いたものであった。

教会の建物と一体となった教会祭儀での司祭のことばが文字で書かれたテクストに代わり、さらにその後に印刷されたテクストに変わって、持ち運び可能かつ個人所有可能な聖書を生み、それがプロテスタントの台頭を促した。

それと同じように、18世紀半ばの絵画のポータブル化は同様に、絵画所有可能な層の幅を広げ、それが数10年後のブルジョワ層を中心とした革命へとつながる社会の変化のひとつの様相だったとみることは可能だ。

フリードは先の引用に続けて、「はっきり〈タブロー〉が重視されるようになったことは、近代絵画(というより近代絵画思想というべきかもしれないが)の前史において、一つの時代の幕を開ける出来事である」と言っているが、それは同時に近代化する社会の幕開けを告げるものだったのかもしれない。

反ロココ

ただし、フリードが指摘する1750年代から1780年代のフランスにおける絵画の変化は、タブローへの変化を指摘するものではない。

それだけなら、フリードの指摘を待たずとも多くの人が知っていることだ。

フリードが指摘する絵画に対する思想の変化は、もっと絵画の描かれ方に関するものだ。

絵画とは何を描くのか、どう描くべきかということが、それ以前とは大きく変わったのが、1750年代以降のフランスにおいてであるとフリードは指摘している。

「それ以前」を具体的にいえば、「ロココ」である。

後期バロックともいえるロココであるが、その名はそもそも、後の時代、ここで論じられるダヴィッドに代表される新古典主義の時代からの蔑称である。つまり、新古典主義そのものが、ロココ的なものを批判するところから生まれたものだといえる。

たとえば、本書の主人公のひとりで、ダランベールらとともに『百科全書』の編纂を行ったことで知られる、哲学者であり、美術批評家でもあったドゥニ・ディドロは、著書である『絵画論』において、このような絵画観を示しており、それがはっきりとロココの絵画思想とは正反対のものであったことをフリードは指摘している。

「構成=作品というものは、ありとあらゆる種類の観者たちからなる群衆だれもの目に見えるようでなければならないのだから、ごく一般的な常識の持ち主がそれを理解できなければ、失敗ということになる」とディドロは『絵画論』の中で書いている。このことは寓意画にはめったにあてはまらない。ディドロは他の同時代人と同じく、そしてほとんどすべての前ロココの書き手たちとは違って、寓意画を冷たく、あいまいで、興味を惹かないものとみなしていた。

後の時代にロココと呼ばれた時代の作家たちが描いた絵画のジャンルとして、寓意画がある。

これはルネサンス期以来、16世紀、17世紀と続いたインプレーサやエンブレムなどの寓意の流行の延長にあるものだ。

誰にもわかる表象表現を目指すというより、わかる人にだけわかる秘めた意味を示した表象を描くことを重んじる思想であるから、「作品というものは、ありとあらゆる種類の観者たちからなる群衆だれもの目に見えるようでなければならない」とするディドロの思想とは正反対のものである。

百科全書がまさにそうであるように、この啓蒙=enlightenmentの時代、蒙(くら)きを啓(ひら)くために、闇を照らす(enlight)ことが社会的に重視されたのだから、それ以前のルネサンス的な秘術、錬金術的なものとも重なるインプレーサ、エンブレム的、寓意画的なものが時代に合わなくなっていたのだろう。

その流れは、王侯貴族たちのような一部の権力に富や権利が集中していることを疑問視するような流れとも軌を一にしている。

そんな時代の流れのなかでの、ディドロたちの反ロココ的な絵画思想が展開されたのだ。

没入を描く

具体的に反ロココ的な絵画として、ディドロらが称賛しているのが、ジャン・シメオン・シャルダンやジャン=バティスト・グルーズらの作品だ。

シャルダンやグルーズは、日常生活において普通の人々が何かしらの活動に没入している姿をリアルに描いたものとして称賛される。

たとえば、グルーズの《子供たちに聖書を読み聞かせる家長》という1755年の作品については、こんな風に、聖書を読み聞かせている父親に家族がみな没頭している姿をリアルに描きだしていることを同時代の人たちが称賛したことが伝えられる。

当時の批評家たちは、《家長》の表現のすばらしさを、聖書の内容に対する個々人の心理的感情的な反応が「リアリスティックに」描写されているという点に見いだした――グルーズの表現力に対する同時代の賞賛はきまってそのように理解されている――のみならず、私の考えではより重要なことに、読むことじたいやそれに喚起された考えや感情に完全に没入している人物にふさわしいと感じさせる説得力があるという点にもまた見いだしていたのである。

フリードは、この《家長》に見られるような「自分が行っていること、聞いていること、考えていること、感じていることに、注意を奪われ、完全にひきつけられ、夢中になって、つまり(私が好む言い方では)没入している状態や状況」を描いた絵画が描かれ、それを当時の美術批評家たちが称賛するようになったことを、18世紀半ばのフランスにおける特徴として指摘する。

もちろん、人々がなんらかの活動に没入した様子を描いた絵画は18世紀の中頃を待たずとも、「17世紀の偉大な巨匠たち――カラヴァッジョ、(《聖ジェロムの最後の聖餐式》の)ドメニキーノ、プッサン、ル・シュウール、ジョルジュ・ド・ラ・トゥール、ベラスケス、スルバラン、フェルメール、そして最上のものとしてのレンブラント」などの作品に見られたと、フリードはいう。

なるほど、レンブラントの「夜警」や「テュルプ博士の解剖学講義」などを思い浮かべてもたしかにそうだ。

しかし、シャルダンやグルーズが新しかったのは、彼らが描いたのが、日常の人々の「没入」だったからだ。

シャルダンは、没入の伝統を世俗化した――より正確にいえば、17世紀に始まり、ワトーによって継続され、ド・トロワが完成させた世俗化のプロセスは、彼の風俗画において起こった――のである。(中略)最後に、シャルダンはこの伝統を自然なものにし、フランスに根づかせた。つまり私の考えでは、多くを彼の努力に負いながら、没入の表現がフランス独特の関心事となったのであり、北方の先達たちに従いながら、彼は家庭の中に、あるいはともかくも全く平凡な環境のうちに、没入の経験を位置づけたのである。

ディドロらが百科全書において、旧来的な大学に閉じた知(=science)のほかに、いわゆる学問的な知からは除外されていた職人的な知(=art)をいっしょくたにして、新たな知の体系化を目論んだのと同じ、民主化あるいは大衆化の傾向をここに読み解くことができるだろう。

観者のいない絵画

フリードの指摘が新しいのは、この「没入」を描いた18世紀中頃の絵画の特徴として、「観者の不在」を読みとったことだろう。

没入が追求されたことと、姉妹関係にある2つの教義〔ジャンル間のヒエラルキー説と歴史画最優位説の2つ〕がふたたび関心を集めるようになったこと、この両者の根底にあるのは、芸術家は絵画と観者のあいだに逆説的な関係を出現させなければならない――具体的に言うなら、観者がそこにいるという事実を無効化ないし否定し、誰も画布の前には立っていないという虚構を打ち立てる方法を見いださねばならない――という要求なのである(逆説的だというのは、その虚構が実現されたときのみ、観者をまさにその画布の前で立ち止まらせ、そこにとどめおくことができるからだ)。

本来誰かに見られてはじめてその存在が認められる絵画に、観者が目の前に立っていることを無効化あるいは否定することが求められるという矛盾をはらむ要求。

それは、描かれた日常の活動にはげむ人々がその状況に没入にして、まわりからは影響を受けずにいるように見えることと表裏一体である。

描かれた世界は、観者がいなくても自律的に成立していること。それが当時の画家に要求された事柄である。

まるで、グレアム・ハーマンのオブジェクト指向存在論が前提とする人間がいなくても存在する非人間的な世界を思い起こさせる。ようは、ここからハーマンが参照しもするハイデガーやフッサールの思想にも通じる「視点」が生じているのではないかと思う。

そして、この観者の存在を前提とせずとも成立する絵画世界という考え方は、当時の演劇観にも通じている。

ここでも当時の主要な論者はディドロだ。

この要求は、1750年代終わりのディドロの劇=ドラマについてのテキストにおいて大枠が示され、1760年代後半の絵画についてのテキストにおいて詳述――最も完全に語られているのは『絵画論』だ――されている。(中略)数年のあいだに徐々に展開しつつあった絵画をドラマのようなものと考える絵画観が首尾よく実現されるかどうかは、観者が存在していないという究極の虚構を打ち立てられるかどうかにかかっているのだ、と言ってもいいかもしれない(そう考えると、この虚構は、ドラマ的なイリュージョンに先立ち、かつドラマ的なイリュージョンにとって必要な形而上学的なイリュージョンのようなものということになるだろう)。あるいは、この絵画観はその実、目的のための手段だったのだと言っても良いかもしれない。つまり、ある人物や人物群がさまざまな行為や活動や心の状態に完全に没入していること――もしドラマ的なイリュージョンなどというものがあるとすれば、これこそまさにそうだ――という虚構を打ち立てることができるのだ、と(そう考えると、形而上学的なイリュージョンはドラマ的イリュージョンの原因ではなく結果と言うことになるだろう)。

絵画における描かれた人物も、舞台を演じる俳優たちも、ともに観者は存在しないという虚構を成り立たせるために、自らの世界に没入する必要がある。

逆にいえば、没入していることを示すことによって、観者が存在しない=存在しなくても絵画や演劇のなかの世界が存在しているということを示したことにもなる。

ようするに、このディドロたちの要求こそが、報道やそれを伝えるメディアの独立性を可能にする表現の革新への要求でもあったのではないだろうか?

かつての歴史画が神話の世界をそれが存在する/したものとしてリアルに描いたのと同様、目の前には実際にはない絵/演劇のなかの世界が描いている世界が、こことは別のリアルとして存在するのだということを言うことを可能にするために、この1750年代からの実験は意味を持っていたのではないだろうか。

観者が絵画のなかに入りこむ

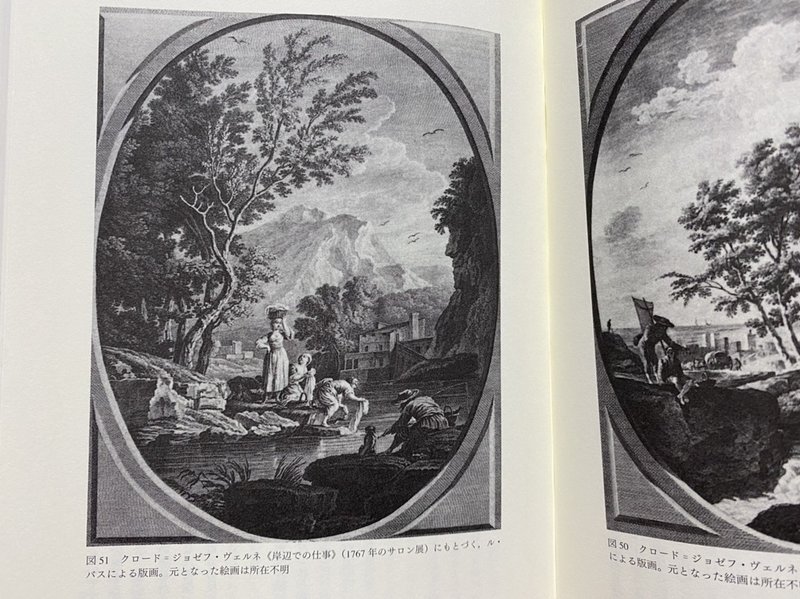

もうひとつ、この時代にディドロら、美術批評家が称賛した絵に、何かに没入している人たちを描いたものとは別に、風景をメインに描いた絵のなかに入りこむような印象を与える絵もある。

風景画や生物画は、もっともヒエラルキーの高いものと当時考えられた歴史画にくらべて「劣った」ジャンルと考えられていた。

しかし、ディドロはそうしたジャンルの絵でも、観るものがその風景のなかに入りこむような印象を与えるものに関しては、先の没入の場合同様に評価した。

たとえば、それはクロード・ジョセフ・ヴェルネやロベール・ユベール、あるいは、すこしタイプは異なるが、ジャン・オノレ・フラゴナールのような画家の作品である。ディドロは、若いユベールに対して、ヴェルネを勉強するように促していたりもする。

これらのジャンルの作品は没入的な行為に携わる人物――たとえば、仲間のひとりが楽器を演奏するのを聴いている羊飼いたちや、古代の廃墟に囲まれて瞑想に耽る男――を描くのが典型的だったけれども、それらの人物の役割というのは主として、彼らが身を置いていて自然の舞台装置の効果を高め、孤絶を強調することにあったのだ。こうした限界――これらがじっさい限界だったとしたらの話だが――を踏まえると、「劣った」ジャンルの詩学は必然的に、観者が物理的に絵画に入り込むという虚構を作り出すことになるというディドロの結論が全く論理的なものであり、かつ第1章および第2章で詳しく見てきた絵画―観者関係についての考え方と驚くほど一貫しているということが分かるだろう。

ここで指摘されるように、この「観者が絵画のなかに入りこむ」という状態は、没入の場合の「観者が存在しない」ということと、反対のようでいて、実は、その絵画を外から観るものとしての「観者」の存在を消し去ってしまうという点では同じである。

それをフリードはこう指摘している。

完全に論理的だというのは、そのような虚構が、先に見てきたようにこれらのジャンルと結びついていた自然の経験の強調と符号しているからである。すでに論じたことと驚くほど一貫しているというのは、この虚構にしたがうならば、観者は絵画の前から消去されることになるからである。この虚構はあたかも観者が絵の前にいるという事実を否定ないし無効化してしまう、いや事実上観者をいないことにしてしまうのである。

この絵画の中に入りこむような印象を与える作品を称賛した例として、《カリロエを救うために自らを犠牲にする大司教コレシュス》と題されたフラゴナールの彼にしてはめずらしい歴史画に対するディドロの評価の方法をみるとよい。

ディドロは、その絵をサロン展で見そびれたと言いつつ、その絵で描かれた情景と瓜二つの体験を夢の中でしたのだと語るのだ。

ようは、そのように内部から体験するかのように語ることで、その絵画を称賛するのである。

虚構であることを忘れて

そして、この「観者が存在しない」ことを目指すフランスの絵画表現は1780年代のダヴィッドの作品においてひとつの頂点を迎える。

それはまさに、フランス革命の時代の絵である。

歴史家たちのほとんどが、グルーズの絵画そのものに対する不快感や、グルーズの絵画を前にうっとりしている観衆に対する不快感を、隠そうとはしなかった。グループの絵画は、繰り返し言われてきたように、フランスの文化的な生活を支える主要な力としてちょうど勃興しつつあった多数の中産階級の公衆の、粗野で非芸術的な趣味に訴えるものであった。中産階級の公衆は、「絵画的な」質や価値よりも「文学的な」質や価値を好む傾向があり、物語を語り、道徳を示し、観者の感情のもっとももろい部分を刺激するような作品を切望していた。

伝統を重んじる歴史家たちには、不快に感じられたグルーズの絵画を求める「粗野で非芸術的な」人たちが、その20年後には、絵画史においても、政治史においても、舞台の中心に躍りでたのである。

そうした時代の変化と重なった絵画の変化が、観者の存在を前提としない絵画世界というヴァーチュアルなリアルの実現にあったというのは、なんとも考えさせられる。絵画が建築への従属から解放され、独立したタブローとなったとき、それは外界の現実から独立した世界が存在し、絵画の世界の内と外はたがいに独立、無関係に存在しうるという虚構を成立させたのだから。

それは民衆の独立という思考を成立させると同時に、異国という独立してある場所へ、ディドロが風景画に入りこむようにそれが侵略的であることを忘れて幻想的に入りこむことを可能にしたものでもあったのだと思う。ようは、タブローという窓から他国をみることは帝国主義的な思考を可能にさせたのだし、それはその後のテレビという窓、インターネットにつながったPCやモバイルデバイスのディスプレイのなかの独立した世界へのヘイトにまみれた侵略をも可能にしたのではないか。

そう、これはひとつ前に紹介した『植物園の世紀』で、隣国のイギリスが世界中の植民地に植物園をつくることで帝国主義的資本主義を展開していたのと同じ時期のことであることを忘れてはいけない。タブローの内部へと、他国を閉じこめて切り離し、「観者はいない」と自らの存在を消してみせることではじめて帝国主義的な思考も成り立つのだから。

18世紀半ば、そこで可能になったリアルが「観者は存在しない」という虚構を前提とした虚構であるにも関わらず、それがその後の歴史のなかでそれが虚構であることが忘れられ、視覚的表現による虚構のリアルがどれだけ虚偽の主張に利用されてきたことか。

1750年代から1780年代というたった30年あまりに起こったことだが、現代に与える影響は決して少なくない思考の変化がそこでは生じていたことに気づかせてくれる、貴重な一冊だ。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。