臙脂色のサステナビリティ

臙脂と書いて、エンジと読む。えんじ色のエンジ。

この漢字から「臙」というなんらかの動植物の脂(あぶら)かなと思って調べてみると、染料の元になるのが、インドなどが原産のエンジムシなのだそう。

もっと調べてみると、古代中国で辰砂、日本では丹(に)と呼ばれる赤色硫化水銀から作られる顔料の朱(しゅ)に山羊の脂を加えて化粧紅をつくられていたことで、「脂」という字が化粧紅を指していたのだそうだ。

そして、この紅の産地として、燕の国が有名だったこともあり、燕脂というかたちでブランド化し、それがのちに臙脂と表記されるようになったのだという。

カイガラムシとサボテン

その赤系の色料として使われるようになったのが、エンジムシ。英名ラックカイガラムシ。

カイガラムシという名が出て、あっ、となった。

西洋における天然の赤色染料として使われていたのが、コチニールカイガラムシだというのは、つい最近も思い出すきっかけがあったばかりだからだ。種類は違っても、東西ともに赤色染料はカイガラムシの色だったんだと知って、へーとなった。

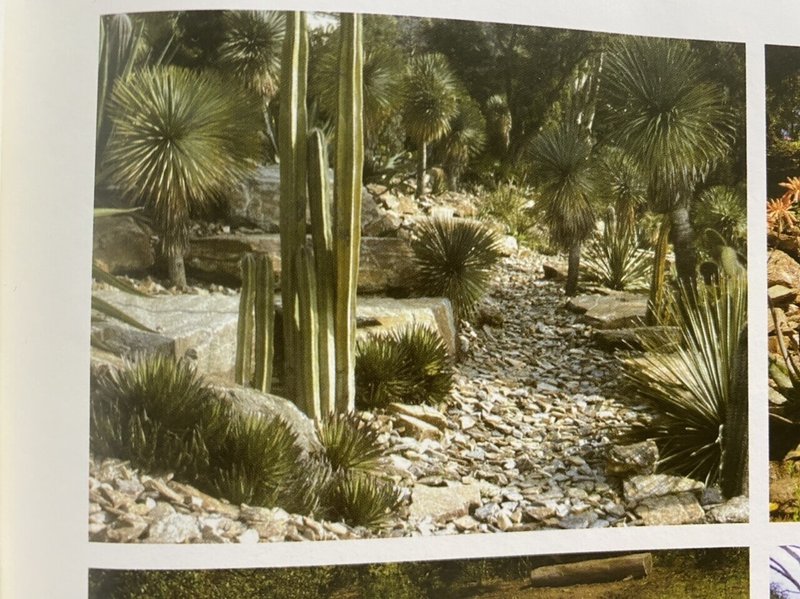

乾燥した区域には、ヨーロッパの南。カナリア諸島のシンボルであるリュウケツジュが植えてあります。そのすぐとなりに生えているのはメキシコのサボテン植物であるオプンティアです。これをカナリア諸島の植生ゾーンに残したのは、19世紀に交易品としてメキシコからカナリア諸島にもち込まれたという、歴史的ないきさつがあるからです。人間の活動によって生じた新たな生態系の象徴です。オプンティアに寄生するコチニールイガラムシという昆虫を養殖して、赤色着色料の生産に用いることが目的でした。合成着色料の出現によってこの交易はほとんど途絶えてしまいましたが、オプンティアはこの庭園を含む地中海沿岸域に定着しました。

ひとつ前に紹介したジル・クレマンの『庭師と旅人』からの引用。

文中「この庭」と呼ばれているのは、南フランス、地中海に面したレイヨル=カナデル=シュル=メールにあるクレマン作庭による「レイヨルの園」。

地球をひとつの庭としてみるクレマンは、この庭に、地中海性植生だけでなく、カリフォルニアやチリ中央部、南アフリカやニュージーランドなどに見られる植生を、みずから現地に足を運んで選びとり、広い敷地の日照や乾湿などの条件にあわせて配置している。

そうした植物のひとつが、メキシコ産のオプンティア。これは19世紀にヨーロッパの南に位置するカナリア諸島に移植されたという歴史をもつ植物であり、その持ち込まれた理由が、そのサボテンに寄生するコチニールカイガラムシなのである。つまり、赤色染料目当てに寄生先のサボテンごと、移植されたわけだ。

植物帝国主義

このことを「思い出した」と書いたのは、以前にも別の本でこのことを知っていたからだ。その本は、川島昭夫さんの『植物園の世紀 イギリス帝国の植物政策』。

赤色染料のコチニールは、コチニール・カイガラムシの幼虫をつぶして得られるもので、厳密には植物産品とはいえない。だが、この幼虫は、特定のサボテンのみに着生し、このサボテンはプランテーション作物として栽培されたので、われわれはこれを植物資源としてあつかうことができるだろう。16世紀に、中央アメリカでこれを発見したスペインは、きびしくその情報を秘匿して、それが動物染料であることを他の世界に知らせようとしなかった。そのため18世紀になっても、なお植物染料であることを疑わず、それを探しもとめるものがあった。

18世紀以降本格化する産業革命の時代において、紡績、織物産業はその中心的なものであった。ゆえに、産業に不可欠な染料の独占は自国の優位性を得るための重要な方法だったのだ。

このスペインによるコチニールカイガラムシの独占はそのひとつの事例であり、カナリア諸島にオプンティアが移植されるのに19世紀まで待たなくてはならなかった理由もそれなのだろう。

いずれにせよ、16世紀以降、産業化と帝国主義の潮流のなかで、ヨーロッパ以外の植物(とくに産業の資源となるもの)がヨーロッパに持ち込まれたことを描くのが、川島さんの本だ。

とりわけ、イギリスは植生の種類に恵まれなかった。

それが16世紀以降、大量に他地域の植生を移植することになって、国土の様相が大きく変化していくことになる。

1600年までにイギリスにもたらされた北米産の樹木はユッカとニオイヒバの2種類にすぎず、それまでに海外から導入された全樹種の2パーセントにも満たない。(中略)ところが、1601年から1700年までの100年間に移入された北米産樹木は56種にのぼり、全体のおよそ4割を占める。さらにこの比率は、1701年からの50年間には、165種のうちの109種、ほぼ3分の2にまで膨れあがるのである。しかもイギリスに導入される樹木は、当初医薬品や食用の実用的な用途をもつものが過半を占めていたのが、1590年ごろを境に観賞用、もしくは何らの用途をもたない樹木が導入されることが急激に増えている。1700年までに導入された北米産樹木58種のうち47種、81パーセントが観賞用であった。この数字を1601年から1700年までに北米以外からもたらされた樹木についての数字(80種のうち54種、68パーセント)と比較するならば、事態は明らかであろう。

実用的なものからはじまり、観賞用のものが増えていくのは、その時代がピクチャレスクの時代ともいわれ、庭狂いの流行があったからでもあるだろう。

こうした地主・貴族たちのあいだに見られた植物熱は、もちろん18世紀のイギリスで「庭園狂い」と呼ばれた庭園への関心の高まりと無関係ではない。「風景庭園」といわれる新しい庭園様式は、ルネサンス以来のヨーロッパの庭園作法を特徴づけてきた幾何学的なレイアウトと人為的な刈り込みを排し、自然との融和をはかり、変化と多様性に焦点をあてたことがその特徴である。

生物多様性の庭

そう。ここでふたたび庭の話に重なってくる。

帝国主義的な産業資源としての植生を他国から移植してくる動きがやがて風景庭園という庭狂いをもたらす。絵的な快楽に溺れながら背後にある帝国主義的な搾取は隠されてきたのである。

そんな帝国主義時代の他国からも自然そのものからも暴力的に搾取することと背中合わせにある西洋伝統的な庭が、持続可能性が問われる時代において、クレマンの動植物の生命を重視する「動いている庭」というコンセプトとまったくもって対立するのは自然なことだろう。

動いている庭は西洋の古典的なモデルとは完全に断絶しています。その理由は簡単で、私が、様式、構造、構築などよりも生命を第一に考えているからです。生命の多様性を守ると決意した庭師、という視点で私はものごとを見ているのです。

ピクチャレスクという見栄えを優先する庭と、生物多様性を重視する庭。この圧倒的な姿勢の差異。さて、問題は、僕らひとりひとりがどちら側に立つか?

庭は、人間と動植物との関わりかたを明らかにするひとつのバロメーターと言えるのかもしれない。

臙脂色の手拭いを首に巻いた今日、そんなことに思い巡らせた。雑学連想。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。