世界に散在する謎だらけの古代文明

世界史の教科書の一番初めは、アウストラロピテクスとかクロマニヨン人とかですが、その次は黄河文明、メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、クレタ文明、アッシリア、ヒッタイト等々、古代世界のメジャーどころが名を連ねます。

ですが、このような古代文明もある時突然起こったわけではなく、彼らの前任者が何千年と文化・技術・言語・宗教・芸術を発展させた上で花開いたものであります。

ということで、今回はメジャーな文明が登場する前に存在した、謎多き古代文明をご紹介します。

1. ハッティ文明(アナトリア半島)

紀元前2600年〜紀元前1800年ごろまで、アナトリア半島にはハッティ文明が栄えていました。この地域の最も初期の頃に出来た都市文明であると考えられており、彼らの存在はメソポタミアのアッカド文明のタブレットに記述があります。

この地域は後に鉄器文明を築いたヒッタイト帝国が栄えますが、ハッティ文明はヒッタイトの礎になったものと考えられており、カマン・カレホユックやハットゥシャシュのようなヒッタイトの都市は元々ハッティ文明の都市であったそうです。ハッティの中で徐々にヒッタイトが台頭していき、最終的にはハッティはヒッタイトの中に霧散してしまうのですが、宗教や習慣などヒッタイトは多くをハッティから受け継いでいたと考えられます。言語は独自のハッティ文字があったと思われますが、未だに見つかっていません。

2. サポテク文明(メキシコ)

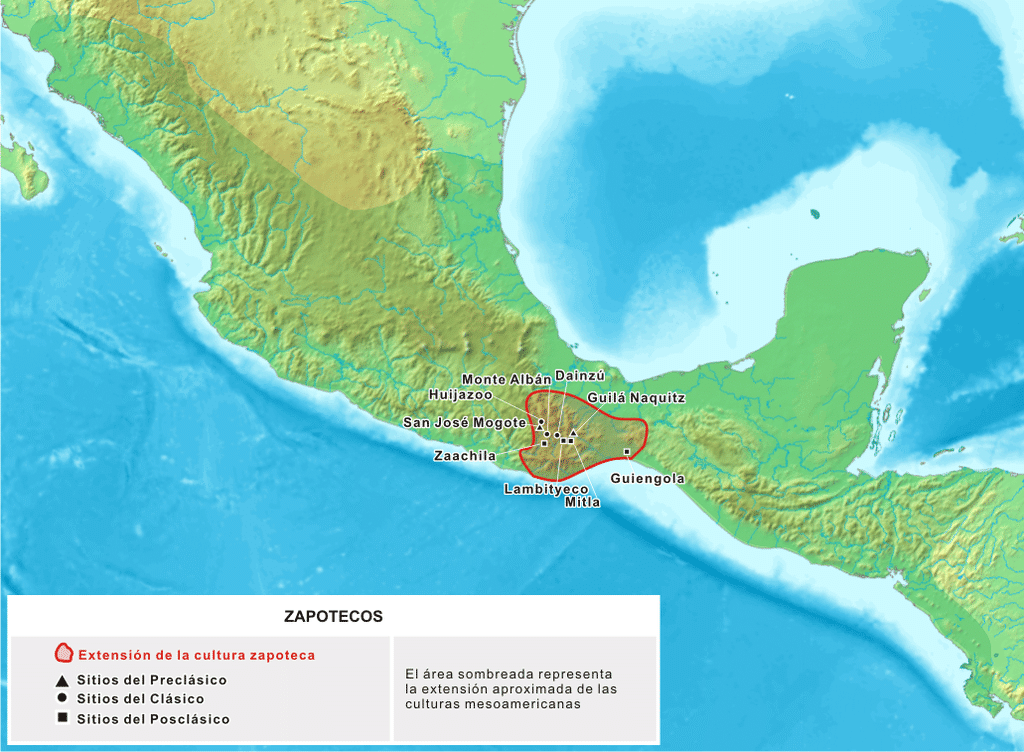

現在のメキシコ南部オアハカ周辺に紀元前5世紀ごろから1200年近く続いた文明がサポテク文明。あまり詳しいことは分かっていませんが、この地域でいち早く農業と記述により人々を統合し都市化することに成功した文明で、中心都市モンテアルバンは2万5000人が住んだ大都市でした。

社会は司祭、戦士、芸術家が特権階級として君臨し下層階級を支配しました。サポテク文明は周辺地域への軍事キャンペーンと外交、貢納などで勢力を広げていきましたが、紀元後700年頃に突然文明は崩壊し、都市は打ち捨てられ、人々は周辺の都市へと去っていきました。

経済政策の失策が原因と考えられていますが、詳しいことは分かっていません。

3. ヴィンチャ文明(バルカン半島)

ヴィンチャ文明は遺跡が発掘されたドナウ川近くの村の名前をとって付けられた文明で、現在のセルビアからルーマニアにかけて、紀元前5500年ごろから1200年ほど続きました。ヴィンチャの人々はおそらく世界で初めて銅鉱山を開発し銅を使った文明であるとされており、都市は計画的でルールが定められ、組織化された文明でした。

芸術を好んだらしく、数多くの動物や人形が発掘されています。

4. フルリ文明(アナトリア東部)

紀元前2000年ごろに現在のトルコ東部・シリア北部に住んでいたのがフルリ人で、彼らも後のヒッタイト帝国に大きな影響を与えたとされています。

彼らの文明の遺跡は一つも見つかっていませんが、メソポタミアの記録で紀元前3000年ごろから2000年ごろにアナトリア東部に住んでいたことが記録されており、その他にもエジプトやヒッタイト、シュメールの記録にも登場します。

その多くが謎に包まれているのですが、彼らはおそらく遊牧系の民族で、インド=ヨーロッパ語やヘブライ語とは異なる全く別の種類の言語を話していたと考えられています。

5. ノク文明(ナイジェリア)

ノク文明は現在のナイジェリア北西部にあった文明で、最初の遺物が発掘された村の名前にちなんでいます。

紀元前1000年頃に栄えたサハラ以南アフリカではかなり古い文明で、特異なのは青銅器文明を一つ飛び越えていきなり鉄器文明が栄えていたことです。これはおそらく北のフェニキア人の王国カルタゴと交易があり、そこからもたらされたものと考えられています。

ノク文明では芸術が発展し、独特のポーズや表情の人形が多数出土しています。センスが素晴らしいですよね。

ノク文明もある時を境に崩壊しました。あまりよく分かっていませんが、原因は天然資源の過剰摂取による人口減少である可能性が高いとのことですが、遺跡がある地域は治安が悪くなかなか発掘作業が進んでいないとのことです。

6. ノルテ・チコ文明(ペルー)

現在のペルーで紀元前3000年から約1200年もの間栄えたノルテ・チコ文明は、当時の南米大陸では見当たらない先進的な石造建築と灌漑システムを保有しており、20もの主要都市を持っていました。

一般的に文明の尺度となる「芸術の発達」や「都市化志向」が見られないため、そもそもこれは文明と言えるのか、と議論があるそうですが、その後南米に現れるチャビン文明やナスカ文明といった大規模な文明の礎となりました。

7. エラム文明(イラン)

エラム文明は現在のイランのペルシア湾沿岸一帯を治めた王国で、紀元前3200年ごろから紀元前539年まで栄えました。

歴史研究者はエラム文明の段階を言語資料に基いて4段階に分けており、その間は異民族の侵入によって王朝が打倒されたり、他国の支配を受けたり、内部クーデターがあったりなどいくつも王朝が入れ替わっていました。彼ら自身はあまり自分たちの記録を残さなかったため、バビロニアやアッシリアなど隣国の記述に頼るしかなく、あまり詳しいことが分かってません。また、古エラム語と新エラム語に言語的繋がりがあるかも分からず、もしかしたらどこかのタイミングでそっくり主要民族と文化・言語が入れ替わった可能性もあります。

紀元前539年、キュロス大王により首都スサが陥落しアケメネス朝ペルシアによる支配が始まり、現在のイランに続くペルシアの歴史が始まっていきますが、エラム文明がその後のペルシア文明の下敷きになったのは確実です。

8. ディルムン文明(ペルシア湾)

現在のバーレーンを中心に紀元前3000年ごろに栄えた文明がディルムン文明。

バーレーンは現在は原油で大変豊かな島ですが、古来はペルシア湾の海洋交易で栄えた文明でありました。ディルムンの交易商人はペルシア湾沿岸から遠くは紅海を経てアナトリア半島にまで至っていました。もしかしたらインドにも行っていたかもしれません。

その繁栄ぶりと威光は西方に伝わり、聖書で描かれたエデンの園はバーレーンのことではないかという伝説に繋がったのではないかと言われています。繁栄するディルムンはシュメールの神話に大きな影響を与え、ギルガメッシュ叙事詩の主人公アトラ・ハシース(ウトナピシュティム)が永遠に生きるための場所であるとされました。

9. マルタ文明

イタリア半島の南に浮かぶマルタ島は、EUにも加盟するれっきとした独立国。かつてはイギリスやフランスの支配下に入っていましたが、独自の言語を保有します。病院騎士団の後継であるマルタ騎士団が本拠を構えていたことでも名高いです。

マルタ共和国を構成する2大島・マルタ島とゴゾ島には、紀元前5000年ごろの巨石文明の遺跡が存在します。

5000年前はマルタには象などの大型の哺乳類が生息しており、人々は哺乳類の肉や骨などを資源にして近隣と交易を行い、また巨大な神殿を建てて祭祀を行っていました。神殿は巨大な天文観測所の役割も備えており、春分の日と秋分の日には、太陽の光が施設の中心を照らすように設計されていました。知識人層も存在し、当時の水準からするとかなり高度なレベルにあったと思われます。

しかし乱獲による哺乳類の絶滅により社会システムが崩壊し、近隣からは青銅器文明が流入し、巨石文明は滅んでしまいました。

まとめ

オーパーツ的な「超古代文明」というわけではありませんけど、紀元前5000年〜3000年に既にディルムン文明ではかなり遠くまで遠洋航海をしていたし、マルタ文明では天文学も発達していました。文明というのは右肩上がりに上がっていくものではなく、上がっては下がり、また上がっては下がりを繰り返し、徐々に地球規模で全体的に上がっていったものと思います。なので、古代の文明が高い水準にあったというのも、あまり驚くにあたらないとも言えないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?