「歴史上最も在位が長かった王は誰か」の論争

この記事を書いている2018年9月現在、存命の国王の中で最も在位年が長いのが、イギリスのエリザベス女王です。

1952年に即位したので、現在で在位66年目。とんでもないですね。

これでも充分長いですが、歴史上はもっと在位期間が長かった王がたくさん存在します。ただし、記録上の在位期間が怪しいため、本当は誰が一番長かったのかはっきりせず議論になっています。

1. 現在確認されている最も在位が長い国王

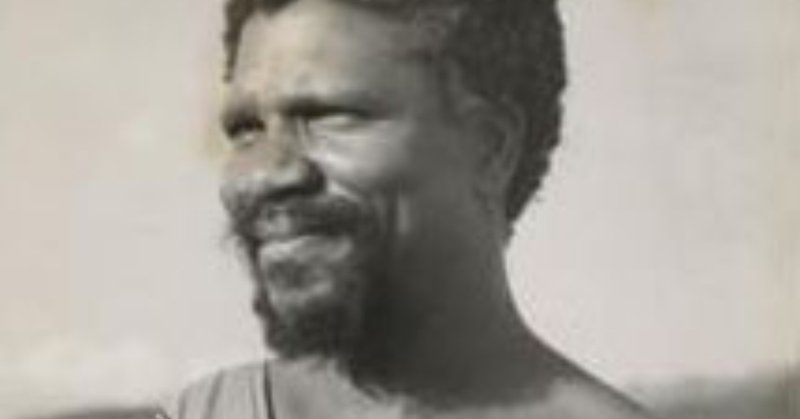

在位期間に関する記録が残り証拠も確かな歴代の王たちの中で、もっとも在位期間が長いのはスワジランド国王のソブーザ2世です。

彼が王位に就いたのは1899年12月で、生後5ヶ月の時。

1982年8月で亡くなるまで王位に就き続けたので、在位期間は82年と254日。栄えある第一位です。

なお、ソブーザ2世は大英帝国支配下のスワジランドのスワジ族の地位向上に務めた君主で、イギリス人からの土地の押収や部族の伝統的なスタイルへの回帰を果たし、またスワジランドを時代遅れとも言える絶対君主制への道を開いた人物でもあります。

ソブーザ2世には70人もの妻と210人もの子がおり、この分野でも歴代トップ5に入る「絶倫王」でもあります。いろんな意味で大人物ですね。

ちなみに、歴代2位から10位までを発表しておくと、

2位:ベルンハルト7世(リッペ伯国)…81年234日

3位:ウィリアム4世(ヘンネブルグ=シュロイジンゲン)…78年243日

4位:カランシンジー王(レーカター藩国)…78年54日

5位:ハインリヒ11世(ロイス=グライツ侯国)…77年103日

6位:イドリス・イブニ・ムハンマド・アル=カルディ(タンピン・タンクー=バサール)76年23日

7位:クリスティアン・アウグスト (プファルツ=ズルツバッハ)…75年253日

8位:ムドージ4世・ラオ・ナイク・ニムバルカル(ファルタン藩国)74年315日

9位:バグヴァット・シン(ゴンダル藩国)74年87日

10位:ゲオルク・ヴィルヘルム (シャウムブルク=リッペ侯国)73年282日

見事に地方の小国の王ばっかりです。

ドイツの地方の領邦国とインドの藩王国がおおいですね。

中央から離れていて、そんなに事件もなく、人心は安定していて、権力を巡る争いもそんなに酷くない。

そんな場所で長期在位の王というのは出現するのかもしれません。

2. 古代エジプト第6王朝ファラオ・ペピ2世説

さて、 実はソブーザ2世よりも在位期間が長いと一部で主張されている王がいます。それが、古代エジプト第6王朝ファラオのペピ2世。

ペピ2世は紀元前2278年に生まれ、6歳の時にファラオとなり、紀元前2187年の時に死亡するまで王位にあったと言われています。

その在位期間はなんと94年間。

もしこれが本当であれば、ソブーザ2世の82年よりも12年も長いことになります。

この94年という数字は、古代エジプトの歴史家マネートの記録によるものです。しかし、現在の古代エジプトが専門の歴史家は94年間という数字は非現実的であるとして、マネートの記述は彼の死後1,000年経ったあとのラムセス2世の時代に筆写されたものでこの時に間違って記録されたのではないかと考えています。

ペピ2世の在位に関する確かで最も古い記録は、「Hatnub graffito No.7」という古文書で、これに従うと少なくとも62年の在位であったそうです。

一部のエジプト学者は64年と主張しておりまだ論争があるのですが、少なくともアカデミックの世界では94年間というのは認められていません。

ちなみに広く認められている、古代エジプトで最も長い在位期間は、ラムセス2世の66〜67年。

この王もソブーザ2世のように子沢山で、100人以上の子を儲けたと言われています。王朝が安定していて在位期間が長く国庫も安定していれば、あとは王の性欲次第でここまでたくさんの子を儲けることができるのかもしれません。

3. 高句麗第6代国王・太祖大王説

もう一人ソブーザ2世以上に在位期間が長いという主張があるのが、高句麗第6代国王の太祖大王。

「三国史記」によると、太祖大王は47年に生まれ、53年に7歳の時に王位に就き、以降93年間国を統治した後で弟に王位を譲り、146年に119歳で死亡したとしています。

三国史記には太祖大王の二人の弟に関する記述もあり、これによると太祖大王が禅譲した時、弟の年齢はそれぞれ95歳と91歳であったそうです。

兄弟三人が全員当時の人々の平均寿命をはるかに超えていることはありえないと、研究者は考えています。

太祖大王の前任の第5代国王は、第3代国王・大武神王の子で慕本王という王。あまりに傍若無人だったため部下の離反を招き53年に杜魯という側近によって殺害されました。

その後、第2代国王・瑠璃明王(初代国王・朱蒙の子)の曽孫の太祖大王が国人に推挙され、わずか7歳で王になったとされています。

しかし、先代の慕本王は父の大武神王が死亡した時に幼少であったため、大武神王の弟の閔中王が第4代王に就いていたという先例があり、太祖大王も幼少で王位に就いたとは考えづらく、誰か別の王が王位に就いていたが後に太祖大王がクーデターを起こして追い落とし全ての記録を削除させたか、あるいは慕本王の死後に内乱が起きて空位時代が長くあったが、その時代も太祖大王の治世としてカウントされているかのどちらかと考えられています。また、弟の次大王への禅譲ももっと早くに行われていた可能性も指摘されています。

いずれにしても太祖大王が93年間統治した証拠も、もっと短かかったという証拠も、どちらも決定的なものはなく、「未確定」のためランキングにはカウントされていません。

まとめ

記録が残っていないだけで、80年くらい王位に就いた国王は結構いそうな気がしますけどね。その「記録が残っている」というのが非常にハードルが高いわけでして。

いまは「人生100年時代」らしいので、王室も100年時代に突入するわけで、場合によっては100年を超える国王が出てきてもまったく不思議ではありません。

参考文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?