「ローカルガストロノミー」イベントレポートno1

2020年11月に「ローカルガストロノミー」をテーマに行ったイベントのレポートです。舞台は発酵の町、秋田県湯沢市。未来に食文化を継承するため「自然と人が共生する」ことを表現することをテーマに、秋田の伝統食材を使用して、新しい地域の料理を作りました。

今回、料理を作っていただいたのは、世界中を相手にシェフとして大活躍されている杉浦仁志シェフと高山仁志シェフ。

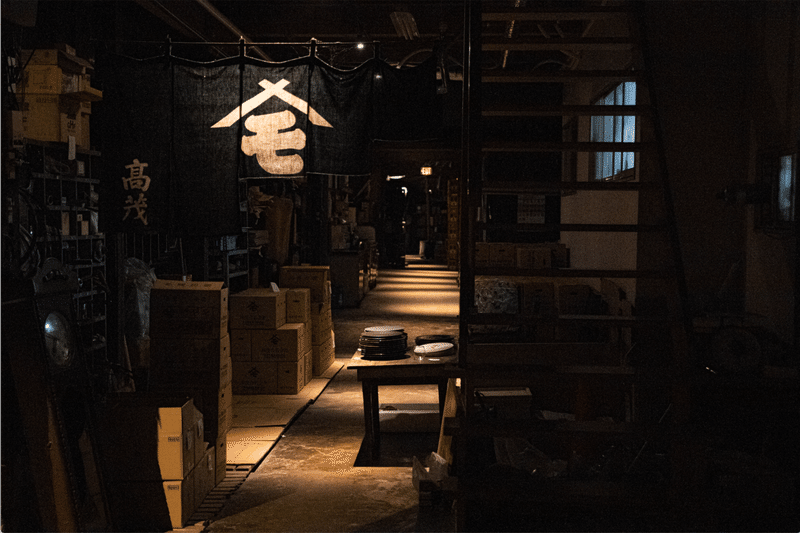

会場は、江戸時代から湯沢市に残っていて、最近ではグッドデザイン賞を受賞するなど革新性で注目をされている「ヤマモ味噌醤油醸造元」。

ヤマモさんの世界観が滲み出ているホームページも見ていただきたい。

信念を持ってシェフとして尽力されている本当に素晴らしすぎるシェフ方と一緒に、伝統と革新を継承させている素晴らしすぎる醸造元のヤマモさんで行ったことは、これから作っていくべき世界を体験したような心持ちだった。

当日のディナーについて、感想を踏まえながらレポートとしてまとめた。

コンセプト:人と自然の共存

背景:グローバル規模で環境問題が起きていることから、自然と人との関わり方が見直されている。現代では人と自然が共存できていないのではないか?と世の中に対して疑問を持っていた。その一方で、秋田というローカルの食文化には独自の伝統食材や発酵食文化があるため、この文化から「自然と人が共生する」ヒントを発見できると考えた。そこで、秋田に残る伝統食材や発酵食材を使用して、「ローカルガストロノミーを通して人と自然が共存する」ことをトップシェフに料理で表現していただいた。

秋田県に残る伝統食材の種類と性質や、郷土料理の歴史について、秋田県内の研究者や卸売市場に精通した方たちからヒアリングをした上で、ローカルにある食材を使うことの意義は何なのか?自然や文化が持続していくためには、私たちは何を食べるべきなのか?「人と自然が共存する」ための問いを投げ、考えさせられる食体験を作った。

食事内容:9品のフルコースを提供した。

①“野生” 〜熊肉のパテをいぶりがっこと黒キャベツで巻いて〜

② “在来野菜”〜在来ネギと渡蟹のタルト ゆずの香り〜

③“発酵” 〜1週間熟成させた真鯛、花ずしの発酵液で〜

④ “森と海と”〜ハタのポアレと君夏くんの大根 檜の香りを纏って〜

⑤ “立冬”〜仔鹿のロースト 白菜のブレゼ 焼きみかんのジュレ〜

⑥食の未来を繋ぐ"保坂 君夏"の大根と1867年から始まるヤマモ味噌の歴史

⑦地味 醍醐味

⑧伝統野菜"山内にんじん"の復活

⑨ “高貴”〜菊の花のアイス、甘酒のブランマンジェと共に〜

料理を通して、自然のあり方を考えさせられる食事となった。ジビエの料理を例に挙げると、ジビエ肉を食べることで自然環境を保全することに繋がることを示した。今回ジビエ(熊肉と鹿肉)を使用した背景として、秋田県にはマタギ文化によって熊肉を食べる文化があること、また日本でのジビエ肉の可能性を提案するためだった。秋田県では以前から熊肉を食べる習慣があったが、最近ではマタギの人々が減少していることから文化が廃れているという現状がある。同時に課題として、日本ではジビエの駆除が促進されているが、その駆除したうちの9割の肉は廃棄されている。このふたつの課題を踏まえて、料理を通して「ジビエ肉を適切に処理する」ことによって、熊肉を無駄なく美味しく食べてもらえるようになることを提案した。

「ジビエ肉を適切に処理する」ことが必要な理由として、多くのジビエが適切に処理されていない現状があるからだ。実際に、今回のディナーを作るにあたって、事前に秋田のマタギの人から熊肉を直接いただいたのだが、適切な処理がされておらず肉の質が劣化してしまっていた。「熊肉の適切な処理方法」を知って実践している人が少ないのではないかと考えた。それを踏まえて、今回はシェフの知恵によって丁寧に処理をして肉の質を保ってもらった。例えば、鹿肉は絞めてから30分以内に捌くことにこだわった。これは、捌くまでの時間を最小限に抑えることで、劣化せずに鮮度を保つことができるからだ。また肉への負担を極力減らすために、浮力を活用して鹿肉を保存した。熊肉については、秋田県のマタギの方たちが捌いた熊肉ではなく、県外ではあるが熊肉の状態が優れているものを使用した。「ローカルガストロノミー」をテーマにしているため、当初は秋田県内の食材を使用することにこだわろうとしていたが、あえて県外の食材を使用することでマタギ文化そのものを見直して問い直す機会となった。むしろ県外のものを使うことによって、ローカルの食文化が復興する提案ができることを発見した。既存のローカルガストロノミーよりも良い未来を作るための、次に目指すべき「NEXTローカルガストロノミー」を表現する機会となった。

参加者からも、「これだけ柔らかい鹿肉を今まで食べたことがない」という感想や「ジビエとの付き合い方を考えさせられた」という感想をいただいた。世間一般では、ジビエ肉といえば「まずい、臭い」と連想されるが、それは決してジビエ肉そのものに問題があるわけではない。肉を丁寧に扱うことでジビエ肉も美味しく食べられるようになる日常が来るかもしれない。秋田のマタギ文化は衰退しているが、熊肉を食べるという日本の中でも希少な文化であるからこそ、ジビエ肉の価値を発信できる可能性があるのではと感じさせられた。素材を丁寧に扱うことで、日々食べる食材の選択肢が増えたり、廃棄する必要もなくなるというメリットがある。環境問題が深刻と捉えられている社会の中で、プラントベースやビーガンの重要性も増しているが、植物由来だけを食べるように閉鎖的にはならずジビエ肉のように肉を食べていいのだと思う。料理を通して、命をいただくことを大事にしたいと強く感じた。

別の料理で使用した秋田県の郷土料理である「花ずし」は、昔から甘い料理として家庭で好まれてきた歴史がある。湯沢市に住むおばあちゃんから花ずしをつけるための原液「発酵調味料」をもらい、この花ずしの発酵調味料を活用した料理をシェフに作って頂いた。通常であれば発酵液に漬けた丸ナスを食べる。地元の人にとっては発酵液そのものを料理に使うという発想は新しい料理方法なのではと思う。シェフは「日本の発酵液や調味料はその土地固有の味が出る。それに可能性を感じている」という。特に花ずしのように、甘い食事自体、日本では珍しく秋田固有の食文化だ。秋田県で食文化を研究しているゲストからは、「花ずしは普段から食べるけれど、漬け汁を料理として使うのは斬新だ」というコメントをいただいた。これより、県外で異なるジャンルに精通するシェフの視点を交えることによって、その土地の食文化をさらにアップデートさせることができるのだと感じた。

ディナーでは、発酵食品に着目をして料理を作ってもらったが、秋田の文化を知り尽くしている方がおられる中、県外からのシェフが料理をすることによって、異なる視点の料理を創造することができたと考える。ビーガン料理のように野菜だけを使用した料理であっても、旨味成分の高い味噌を使用することによって、植物由来の食事をより楽しめるようになる。環境問題の解決が叫ばれている現代において、それに助長している畜産を減らして、植物由来の食事を充実させることに、秋田県が誇る発酵食品が一役買うだろう。

また秋田県には優れた伝統食材があるため、伝統食材を積極的に使用することでその良さを伝え、残していこうと考えた。そのため準備の段階では、伝統食材を作る生産者と直接やり取りをして食材を仕入れることを心がけた。また学生運営メンバーである保坂は自ら畑で野菜を育てる試みをしているため、彼が育てる大根を使用した。

ディナーの準備に向けて、生産者・シェフ・市・投資家など様々な人々に協力をしてもらう中で、食文化を促進させて行くためには今の秋田のプレイヤーだけではなく、多様な役割の人々が関わることが重要だと感じた。生産者だけでは見出すことができない価値を料理人ならできると実感したため、素晴らしい食材を作る生産者と、それを料理として価値を変換させることができる料理人が積極的に協業することが必要だと実感した。また「市には料理人と投資家が必要だ」とシェフがコメントなさり、地元の人や事業が連携することも必要で、一次産業従事者、市の役人が文化を継承して県外に向けてアピールすることが必要だと学んだ。

また日本酒の提供については、山寺さんによる日本酒のペアリングを行っていただき、新しい日本酒の味わい方を提案した。希少な新政酒造の日本酒と料理のペアリング。日本酒と食材を異質な組み合わせていただくことによって、新しい味覚体験を作ってもらった。

協力:Eyes, Japan 山寺純さん、高茂合名会社 高橋泰さん、湯沢ロイヤルホテル 京野健幸さん、杉浦仁志シェフ、高山仁志シェフ

写真:秋田公立美術大学 和田萌維さん、Eyes, Japan 山寺純さん

イベント全体のレポートはこのマガジンから見ていただけます。

全8回にわたるレポートはこちらです。

いただいたサポートは「食」を発信する活動に使わせていただきます^^