7つの習慣 Part2

今回も、7つの習慣についてお届けしていきます。

7つの習慣 今回はPart2。

第4の習慣〜第7の習慣をまとめてお届けします。

前回ご紹介した内容で、補足です。

前回の記事の第1章〜第3章 → 私的成功の習慣

今回の第4章〜第6章→公的成功の習慣

第7章 →再新再生の習慣

と分けることができるます。

では、今回も参りましょう。

第4の習慣:Win-Winを考える

第4の習慣は「Win-Winを考える」。Win-Winとは「自分も勝ち、相手も勝つ」ということ。つまり、交渉で問題を解決する際に、双方にプラスとなる関係のことをいいます。

人間関係のパターンには、Win-winを含めて6つあります。下記を参照してみてください。

時によっては、Win-Winの関係に至らない場合もあります。

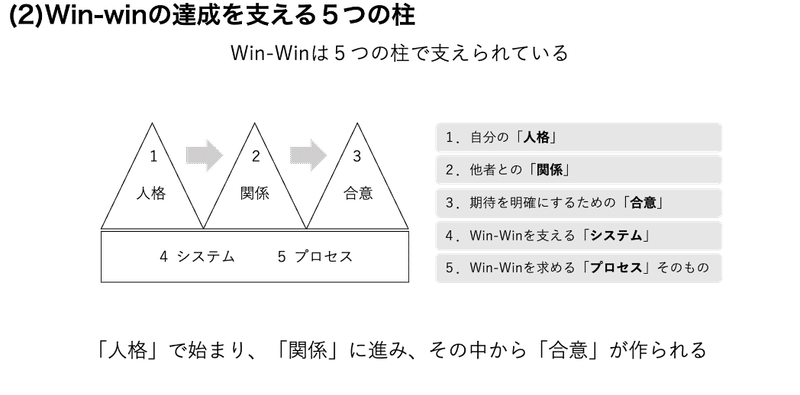

第1〜第3の習慣を実行することが得た誠実性や豊かさマインドに基づく「人格」は、Win-Winの達成を支える柱(下図)。素晴らしい人格から始まる交流なら、高い信頼に基づく関係性を構築できます。だからこそ、議論を尽くして、双方が納得する「合意」にも達することができます。

Win-Winに至るプロセスというものも大事です。

① 相手を理解する

② 解決すべき課題を明確にする

③ 確保すべき結果を明確にする

④ 結果を達成するため選択肢を出す

という4つのステップを著者は進めています。これは、このあとご紹介する第5・第6の習慣に関する大切なものにもなります。

Win-winは、結果を求めるだけではうまくいきません。5つの柱があって初めて実現するのです。

Win-Winの根本には、全員が満足できる方法は十分にあるという考え方がある。全員が勝者になれると考えるのである。Win-Winは、あなたのやり方でもなければ、私のやり方でもない。もっとよい方法、もっとレベルの高い方法だ。

第5の習慣:まず理解に徹し、そして理解される

第5の習慣は、「まず理解に徹し、そして理解される」ということ。

家族、恋人そして友人に、自分のことを理解してもらいたいという気持ちがあるのに、そのことに成功している人は少ないのです。

それは、自分の言いたい気持ちが先走り、相手のことを理解しようという姿勢が足りないからなのです。「わかってくれない相手が悪い」と責める前に、自分自身を振り返りましょう。相手も同じことを思っているかもしれません。

話を聞くときには、「共感による傾聴」というスキルも大事です。共感による傾聴とは、相手の目線で話を聞き、心の底から誠意を持って相手を理解しようとすること。相手が「何を言ったか」ではなく、「どう感じるか」に耳を傾けることが大事です。

共感に傾聴は単なるテクニックではありません。

心から相手を理解したいという誠意がないのであれば、やらない方がいいでしょう。

上辺だけの傾聴(もどき)は、相手を傷つけ、人間関係を最悪の結果をもたらします。

特に、図に表したような自分の世界を通じて相手の世界を決めつけるということ。これは、相手のことを考えていないと思われても仕方がない内容です。

また、著者は共感による傾聴の上達のために、4つのステップを紹介しています。

第1段階:話の中身(キーワード)を繰り返す

これにより、相手の話を注意して聞くようになります。

第2段階:話の内容を自分の言葉に置き換えて言い直す

話の内容を考えながら聞くようになります。

第3段階:「つらいね」「楽しいね」など相手の感情を自分の言葉置き換えるあいづちを打つ。

これにより、相手の言葉よりも相手の感情に注意して聞くことができるようになります。

第4段階:第2・第3段階を同時に行うこと。

この段階で初めて相手は心を開き。信頼感が生まれます。

繰り返しますが、こうしたスキルを使った傾聴は、「相手を理解したい」という誠意があってこそ意味があります。

ここをよく踏まえて、4段階を練習してみてはどうでしょうか。

第6の習慣 シナジーを創り出す

第6の習慣は、「シナジーを創り出す」。シナジーとは、個別のものを合わせて個々の和より大きな成果を得ること。

著者は,シナジーを「人生においてもっとも崇高な活動」とみなしています。

それは、シナジーを作りだせば、いままで存在しなかった新しいものを創り出すことができるのです。

ただその時、違いを尊重してあげることが大事。

多くの人が、自分の考えの違うものに関しては否定的になりがちです。

そういうときこそ、お互いの違いを素直に認めあって、自分の弱点をあえてみせるぐらいの方がいいとされています。

自分の考え方や能力の限界を認め、相手の長所から学ぶことがいいと言われています。

また、妥協を見出すのではなく、お互いのもつ能力をそれぞれ発揮し合うことで、大きな成果が生まれるわけなのです。

シナジーの誕生のカギを握るのは、コミュニケーションの深さだと言われています。

そのレベルは、下図に示した。3段階に分かれています。

そして、最後は・・・

第7の習慣 刀を研ぐ

体調(肉体)、観点(精神)、自律性(知性)、つながり(社会、情緒)の4つの側面でバランスよく刀を研ぐ時間をとる習慣です。

肉体的側面の例であれば、運動をするところ。

精神的側面の例としては、自分の価値観を深く見つめること。 読書することや音楽鑑賞、自然の中に身を置くことで自分の心と向き合うようになります。

知的側面では、情報収集力や選択力を磨くことです。 自分の目的や価値観にあった番組や優れた本を読むようにすることもいいでしょう。自分の考えや経験を日記に記すのもいいことですね。

社会・情緒側面では、人間関係において自分の価値観に忠実に振る舞うことが大事だとされています。

著者は、この7つ目の習慣を、4つの側面の再新再生(リニューアル)だといわれています。

それは、つまり人間としての刷新が期待できるもというものです。

自分自身が鍛えられ、自分の価値が高まれば、そのぶん人の支えになることもえきます。

僕の事例

今回ご紹介した、7つの習慣。

Bトレーナーとのセッションの中で7つの習慣について勉強してまとめるという作業を行いました。

その時に、Bトレーナーより現状と改善点をまとめて発表するという内容を行っていました。

この当時の僕をまとめました。(2022年夏頃の僕)

その時の僕を隠さずお見せしたいので、編集は一切していません。

今思い返せば、自分で自分の首を締めていたんだなぁと改めて感じています。

5枚目の件に関して、本当に、昨年9月に精神的に追いやられ、キャパシティーが完全にオーバーしてしまっていました。

(たぶん、うつ病一歩寸前までいっていたでしょうね。本当はそういう系のクリニックにも行くべきだったんですが、勇気がなく行ってません)

今、もう一度まとめ直す作業をするとまた違う答えが現れてくるかもしれません。

また、一番最後に書いた刀を研ぐの改善点。

これに今またぶち当たっています。

自分のやりたいことの優先順位・プライベート時間の確保。

これが中々難しい….

あれも、これも、それも、頼まれることは自分の成長となるから嬉しい。

でも、自分の時間もほしい。やりたいことがやれる時間。

読みたい本だって、注文はするけど読む余裕すらなく山積みの状態…

今の抱えていること。。。

それが本当にやりたいことなのか、自分の自由な時間を犠牲にして小遣い稼ぎしている状態になってしまっているのでは?

と思うような今日このごろです。

そして、先月30代に突入したわけですが、自分ができることには限界があるな、と感じてきています。

色々と壁にぶつかっている「たま」でした。。。。

参考文献

・https://webstyle.work/influencering/

・https://note.com/tsumiage/n/n87dbc0a0c609

・まんがでわかる7つの習慣(フランクリン・コヴィー・ジャパン監修)

次回予告

さて、次回の転職ストーリーは、転職成功の秘訣、僕自身の心境の変化についてお届けしていきたいと思います。

こんな内容を取り上げてほしい!、こんなことを教えて!など皆さんと共に作っていく転職ストーリーにしていきたいです。

リクエストを含め、ぜひ僕のTwitterにコメントを残して言ってください♪

お待ちしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?