2-13 ある教授の自叙伝

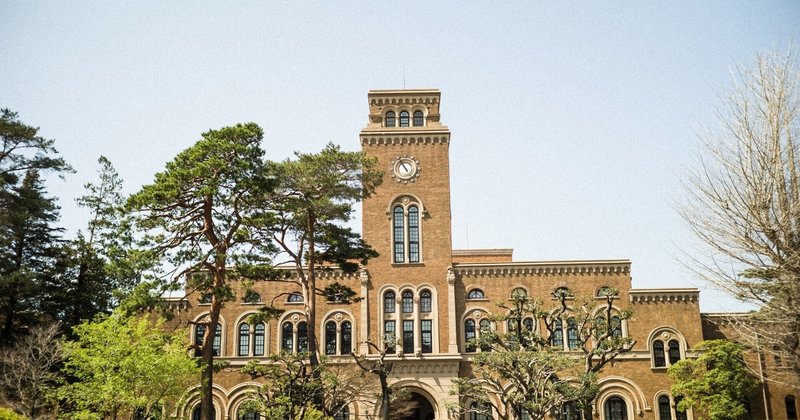

東京学芸大学に在学中に感じたことなどを綴っています。

前回は

大学時代に読み漁った書物の中に、一橋大学の教授の書いた自叙伝がありました。ちょっと記憶が断片的で正確性に欠けるのですが、概略を述べます。

その教授の家庭は裕福ではなかったので、小学校を卒業して働く予定だったそうです。しかし、学力が優秀だったので、周りの勧めで中等教育機関だった公立の旧制商業学校へ進学します。

そこで商業の面白さにに目覚めた彼は、それを極めたくなり、更なる進学を目指しますが、これ以上家族に迷惑をかける訳にはいきません。そこで、彼が目指したのが、一橋大学の前身の一つである旧制東京商科大学付属商業教員養成所です。そこは旧制商業学校の教員の養成所だったので、卒業すれば旧制商業学校の教員になれるので就職の心配もありません。

この学校は当時の一般の師範学校が授業料無料だったのに準じて、授業料は無料だったにもかかわらず、授業の大半は授業料のかかる商業専門部といわれた大学附属の旧制専門学校の部門と同じ授業(講義)だったというお得な養成所でした。

そこで商業を更に極め、優秀な成績をおさめた彼を、そのまま商業学校の教員にする事を惜しんだ恩師の勧めで、東京商科大学の本科に特別に進学を許されます。商学の専門を極め、大学院まで進んだ彼は、最終的には母校の教授となったのです。

まあ、それだけの話なんですが、今で云う商業高校の教員になるはずだった人が、何故か大学の教授になるケースって昔からあるんですね。

おそらく、教員の様な教育の仕事に就こうとするきっかけがあると、より正確に伝えようと事物を学習する意欲を向上させたり、自分自身を成長させたい思いが強くなって、常に学ぶ心を突き詰めるという経験をした結果、この教授の場合は教員以外の道に結び付いたのではないかと思います。

制度としてあなたは小学校教員に、あなたは中学校教員にとカテゴライズされるのが教員養成の常ですが、実際はその枠に収まる学生ばかりではありません。

この教授の例の様に、東京学芸大学でも、教員になるはずだった人が、教員以外の教育に関わる仕事に就くケースは多く、身の回りだけでも研究者や教育系官僚、予備校の講師になった先輩や友人がいます。

大先輩の方々や後輩でも、教育の枠にとらわれず、実業家やスポーツ選手、映画監督やミュージシャン、アナウンサー、政治家や芸人にタレント等、様々な分野で活躍しています。

この事実から、制度が人を造るのではなく人・もの・ことのハーモニーが人を創るのではないかと私は考えたい。そんな事を想起した過去の読書遍歴の一つでした。

次回は

新たな活動の為にサポートをお願いします。コンビニコーヒー1杯分でも資料収集などには大変役立ちます。浄財を継続的な発信に生かさせていただきます。