『みんなちがって、みんないい』をガチ考察

『みんなちがって、みんないい』

色んな場面でこの言葉を聞くようになってきました。皆さんはどうでしょう、この言葉に共感しますか?、それとも反対ですか?、きっと言葉の受け取り方は人それぞれでしょう。

私自身、この言葉はすごく大切にしたいと感じています。一方で、この言葉の“使われ方“に違和感を覚えています。また、この言葉がそもそも何を意味するのかを明確に語ることができていませんでした。

大切にしたい言葉であるはずなのに解像度が低い。ボンヤリと理解している。はてさて、この状態で良いのだろうかと・・・モヤモヤがつのり、『みんなちがって、みんないい』をガチ考察してみようと思い立ったわけです。

できる限りフラットに考察を進めようとしました。それこそ“この言葉は本当に成立するのか否かどうか”から掘り下げようとしました。ただ、自分自身が「大切にしたい」と思ってしまっていることは事実なので、考察そのものに肯定方向のバイアスはかかっています。結論への誘導になってしまってもいるでしょう。

なので、決して自分の考えを押し付けるものではありません。また、違う角度からの考え方も聞いてみたいところです。自分なりの考察と、自分なりの振る舞いについて考えてみた。そんな書き殴り記事だと思ってください。マジで書き殴りなのでアッチ行ってコッチ行ってです。

ただ一つ願うとするならば、この記事が『みんなちがって、みんないい』に対するあなた自身の考察に繋がればと思います。その答えについて強制しようとは思いませんが、真剣に考えてみる契機になると嬉しいです。

01.どこから来た、どんな言葉?

原文は詩人の金子みすゞさんによるものです。この方が生きたのは明治から昭和の初期にかけて。思っていたよりも昔の詩だったので調べたときには驚きました。それでは原文の詩を見てみましょう。

『私と小鳥と鈴と』

私が両手をひろげても、

お空はちっとも飛べないが、

飛べる小鳥は私のように、

地面(じべた)を速くは走れない。

私がからだをゆすっても、

きれいな音は出ないけど、

あの鳴る鈴は私のように、

たくさんな唄は知らないよ。

鈴と、小鳥と、それから私、

みんなちがって、みんないい。

シンプルに詩から受け取る印象を言葉にするなら、人それぞれにできることは異なるから「あるがまま」で生きればよい、そんなメッセージであるように感じます。しかし、最後に「鈴と、小鳥と、それから私、」という順番で語られているように、自分がすべてに優先するわけではなさそうです。

この詩の最後にある「みんなちがって、みんないい」というフレーズ、多様性が社会全体で謳われるようになり聞く機会がさらに増したのではないでしょうか。SMAPの「世界に一つだけの花」や、童謡の「手のひらを太陽に」も似たような世界観にある言葉だと感じています。

もっと掘り下げていけば仏教の概念にも行き当たりそうです。例えばお釈迦様が生まれてすぐ発したと言われる「天上天下唯我独尊」という言葉。私はこの言葉に対してとても傲慢なイメージを抱いていました。(暴走族のアイコン的ワードのような先入観もあったので)

しかし、実は「唯だ、我、独りとして、尊し」という一人一人の存在価値を肯定する意味だと耳にし、ちゃんとモノゴトは調べないとダメだなぁと感じたものです。(諸説あるでしょうし、この辺りに詳しいワケではないのでツッコミは甘受いたします)

・・・と、様々な場面で似たような言葉が使われています。それこそ人類が追い求めてきた言葉であるかのように思います。

ですが私は、現代の「みんなちがって、みんないい」の“使われ方”に違和感を抱いていました。しかし同時に、この言葉を信じたい気持ちも抱いていました。この言葉に触れるとき、相反しそうな感情を抱くことになったのです。

だから、この言葉を掘り下げなきゃいけないと、そう感じました。感じてから言葉にできるまでが長かったんですけどね。

02.どこにモヤっと違和感があった?

そもそも何に違和感を覚えていたんだろう?大事にしたいならソレでいいじゃないか、と思いつつモヤモヤしていたわけです。そのため、まずはこの違和感の正体について考えてみました。

掘り下げてみた結果、大きく3つの違和感があることに気づきました。

①サラっと使われがちな軽さ

②「○○すべき」的な強制感

③圧倒的に対立する価値観の共存

あくまで「みんなちがって、みんないい」の“使われ方”です。しかもそれは私が抱いている印象に過ぎません。それでも、ちょっと無視できない違和感です。

それぞれ解説していきましょう。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

まず、①サラっと使われがちな軽さについて。

ちょっと文章で表現すると難しいのですが・・・

(原文)「みんなちがって、みんないい」

(使われ方)「みんな違っているから、みんないいよね〜☆」

という、ある種の軽さを感じさせるような空気に違和感を抱きました。否定するとか嫌悪感を示すとか、そんな段階まではたどり着いていないのです。ただ、喉の奥に小骨が突き刺さるような違和感です。

果たして「みんないい」、そんなにサラっと成立するようなモノなのだろうか?と思うのです。そもそもこの使われ方は他者に対する「理解」すら放棄しているのではないだろうか?と、そんなことを考えました。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

次に、②「○○すべき」的な強制感について。コレは完全に自分のヒネクレ者的な精神が現れたものだと思います。なんだか、「多様性を受け容れないヤツはアウトー!」的な強制感を抱いてしまって、どうにも肌がヒリヒリするのです。

なんと言えば良いんだろう?、昔の道徳の授業的な世界観で語られている気するんですよね。「みんなちがって、みんないい(この価値観を受け容れられないやつはクソ)」みたいな、一種の強制的・脅迫的な空気を感じてしまう。

すごく正しいと感じることなのに、その伝え方に「強制感」が混じってしまうと反抗してしまう。天邪鬼な思考ですが、同じように感じる人もいるのではないでしょうか。自分の中に二人の自分がいて、一人はこの言葉を信じたいと言っている、でももう一人はそのままに受け取るなと言っている。

おそらくコレは社会での「語られ方」に一つの原因がある、もう一つは自分の「受け止め方」にも原因がある。この辺りをミッチリ紐解いてみたいなぁと思うのです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

最後に③「圧倒的に対立する価値観」について。この手の話題では避けて通れないテーマではないでしょうか。

天邪鬼の屁理屈であるように扱われますが「他者の存在を否定する価値観」も「みんなちがって、みんないい」だったら良いんだよね?という“よくある投げかけ”は、真っ当に考える必要のあるテーマではないでしょうか。

現実の課題として「対立する価値観」の争いは世界でも大きな課題を生んでいます。むしろ、世界の分断はこのSNS社会でより顕在化しているように見えます。(進んでいるのかどうかは分かりませんが)

圧倒的に対立する価値観の衝突に対して「みんなちがって、みんないい」はどんな道筋を示すのか。ここも私が掘り下げてみたいポイントでした。

03.自分なりの答えを持っていますか?

改めてじっくり言葉を見つめてみましょう。

この言葉について、どれくらいの方が「自分なりの答え」を持っているのでしょう?、私はボンヤリとしたモノしか持ち合わせていませんでした。

そもそも、自分に対する姿勢?、他人に対する姿勢?

そもそも、どんな思考を・態度を取ること?

そもそも、「ちがう」とは何を指している言葉?

そもそも、「いい」とは肯定?、それとも受容?

そもそも、これは誰が誰に言っている?

他者否定するなってこと?、自己肯定しようってこと?

考え出すと「なんで?」「どうして?」「本当に?」が山ほど沸き出てくる言葉です。

例えば、「いまは多様性を大切にすべき時代だから」なんて解説を聞いたことがあります。ならば、時代が違えば「みんなちがって、みんないい」は成立しないのでしょうか?

先に挙げた「お釈迦様のような偉人が示した言葉だから」というのもイマイチ腹落ちしない。それは自分なりに見出した答えではないから、おそらく自分の中にいる天邪鬼は納得してくれない。そんな状態です。

と、自分がこの言葉をよくわかっていないと気づきました。しかし、この言葉がよくわかってない以上ソコを掘り下げて行っても堂々巡りになりそうだったので、似たような意味合いで使われるワードから紐解いてみることにしたのです。

04.「みんなちがって」を理解するための「多様性」

目をつけたワードは「多様性」です。

この言葉もここ数年で一気に使用頻度が増えたのではないでしょうか。「多様性を大切にする」は、様々な場で枕詞のように使われています。ですが、私はこの言葉も“大切にしたい感情”と“使われ方への違和感”を抱いていました。

言葉としての「多様性」の使われ方に抱く違和感は2つあり、これは割とスムーズに説明できます。

一つには「姿勢は語られながら、行動が語られていない」こと。

「多様性の大切さ」はみんな語るものの、「多様性を大切にする行動」はイメージがつかない・・・なんてことはないでしょうか。企業活動のビジョンやミッションは理解できるものの、具体的な日々の行動イメージにまで落とし込まれず「どっちらけ」になってしまう状態と似ています。

とは言え、行動のイメージを持つためのアプローチはシンプルです。それは、一人一人が「そもそも多様性を大切にするってなんだろう?」と具体的に考えを進めていくこと。問いかけをとおして解像度が高まります。だから、それほど強い違和感というわけではありません。

もう一つの方が本質的じゃないのかな?と感じることです。それは「特定の性質だけを切り取って多様性を語っている」こと。

例えば私は“男性”で、“30代”で、“日本人”で、“大阪在住”で、“フリーランス”で、“夫”で、“父”です。他にも挙げればキリがないほどの「性質」を持っています。私はこれらの性質を持っています。しかし、性質が私を現しているわけではありません。なぜなら性質は私の一面でしかないからです。

世間で「多様性」が語られるとき、多くの場合でこの「性質」で人を切り分けています。最たるものが人種・性別・宗教などでしょう。

「人種の多様性」「性自認の多様性」「宗教の多様性」、とても大切なことでしょう。ですが、これらはすべて特定の性質だけを切り取ったモノであり、その性質に属する個人を現しているものではありません。

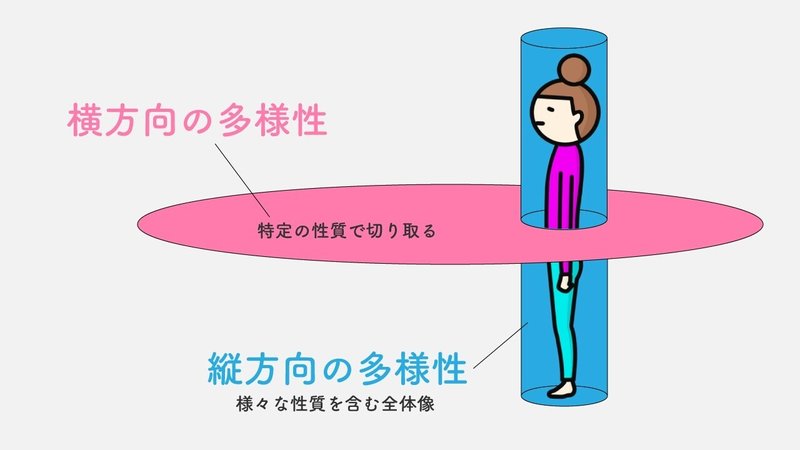

言わば横方向の多様性とでも言いましょうか。

特定の性質を切り取って他者と相対させることは横方向への広がりです。この見方では個人の性質として切り出されるのはたった一つの要素だけです。

しかも、この性質は厳密に切り離されるものではなく実際にはグラデーションになっています。性認識や人種などバシっと切り分けているようで実際にはグラデーションなんだと思います。切り分けているのは社会がつくった「制度」がそうしているだけ。

横方向の多様性は「性質」を最初に認識したうえで「個人」を見る思考のプロセスです。

個人の人格に向き合うとき性質→人格という順番で見てしまうと、その性質に抱くバイアスで他者と見てしまいます。もちろん、「傾向」として表現できるものもあるでしょうが、それは単なる傾向であって個人を現していません。血液型や人種、出身地で人格を想像するのはまさにこの行為。

人は特定の性質だけでなく様々な性質を持っています。「縦方向の多様性」と表現できるでしょう。(「内なる多様性」「インナーダイバーシティ」と表現もされます)

この階層は非常に複雑です。ときに自分のある性質が社会の中ではマジョリティであったり、また別の性質はマイノリティであったりと、とにかく複雑。

縦方向の多様性は一人の個人が起点となっています。

その人そのものの経験・価値観・そのほか複合的な要素が縦方向の多様性。一人の人間の姿をまず捉えようとしたうえで、その先にある他者との関係性に目を向ける。つまり横方向の多様性とは思考のプロセスが逆になるわけです。

私は、多様性を語るときに「縦方向の多様性」に意識が向いていないことに違和感を覚えます。

もちろん、マイノリティが抱える課題を世界に知らしめることは大切です。特定の性質で切り取って世界をマジョリティとマイノリティの構図にするからこそ、そこに存在する課題が浮き彫りになって伝わる。特に「周知」において属性の相対化は効果を発揮します。

でも、そこから先にある「多様性を大切にする行動」は縦方向の多様性に対して意識を向けないと進まないと思うのです。

性質そのものに人格はありません。人格は性質の積み重ねによるものだからです。私は性質Aを持っています、他にも性質B、性質C、性質D、性質E・・・と山のように性質を持っています。その性質を積み重ねて出来ているのが私です。これは他の誰でもない自分にしかないものです。

自分を性質で切り取って世界を見る行為は「相対的」と言えます。特定の視点や社会の制度から個人を切り取っています。対して、相対的な性質の積み重ねから出来ている自分は「絶対的」と言えます。

これは単なる切り取り方ですからどちらが優先というわけではありません。どちらも大切な視点です。絶対性と相対性がお互いに綱引きして成立しているのが自分だと、そんなことを感じるのです。

私は「一人一人の違いを認める」とは、単に一つの性質の違いに目を向けるだけではなく、複雑な性質の重なり合いによる個人と個人を向き合わせることだと考えています。

多様性に関わる課題はとても複雑でややこしいのです。特定の属性だけ切り取れば課題解決への道のりに一本の線が走るように見えます。でも、そこに人格が伴うわけではない。一人一人の背景は全く異なる。だから、性質の相対性から課題に向き合うだけでなく、個人の絶対性にも目を向けないと前に進まない。そんなことを感じるのです。

さて、「みんなちがって」に戻ってみましょう。

「みんなちがって」は特定の属性だけで個人を切り取る言葉なのでしょうか。もちろんソレもあるでしょう、でもソレだけじゃないはずです。

特定の属性で相対化されたときに多様な属性があることはモチロン、一人一人が複雑な属性を持っている。ここを認識することが「みんなちがって」ではないかと思います。

当たり前のことですかね?

でも、この当たり前を自分はしっかり言語化できていませんでした。

05.「みんないい」を掘り下げる、縦と横の多様性

では、「みんなちがって」に横方向と縦方向の軸があることをふまえて「みんないい」について考えてみましょう。

コレがとにかく難しいのです。まだ自分の中で明確な結論が出ているとは言い難い。まぁ、途中経過ぐらいなモノだと思って聞いてください。

そもそも「いい」って言葉が何を現しているのか難しいですよね。肯定なのか受容なのか、自分に対してなのか他人に対してなのか、一体「いい」とは何なのでしょう。

ここで先程の「横方向」と「縦方向」の考え方がヒントになります。

例えば、大嫌いな人がいる場合にはイメージしやすいかもしれません。さて、あなたはきっと「その人そのもの」が嫌いだと思っています。なんだったら存在を否定したいぐらいのレベルで嫌っています。

ですが、嫌っているのは本当に「その人そのもの」でしょうか。これを実際に紐解くと「その人の行為」や「その人の価値観」などではないでしょうか。あまり褒められたものではないかもしれませんが「その人の属性」や「その人の見た目」かもしれません。

「生理的に嫌い」といった表現がありますが、それは相手の「人そのもの」が本当に嫌いなのでしょうか。よくよく考えてみれば、実は特定の要素に起因するものではないでしょうか。ただ、その要素の正体が自分なりに掴めていないがために「生理的に嫌い」という表現になるのかもしれません。

これらはその人の「性質」です。ですが、決して「人格」ではありません。私の表現する「人格」とは縦方向の性質が合わさって出来た総体です。縦方向の性質にはその人の経験・価値観・能力・持っているモノなど様々な要素が絡みあっています。

そう考えてみて気づいたことがあります。

私たちは誰もが他の誰かから「肯定される性質」と「否定される性質」を併せ持っていると言えないでしょうか。

自分の持つ特定の性質が、誰かから見れば否定したい性質である。様々な考え方を持つ人がこの世界にいることを考えればごく自然な状態です。私が人生の中で大切にしている価値観Aは、誰かの人生からすれば否定したい価値観でしょう。

「人の存在そのもの」は無条件で肯定されるべき、そんな言葉もあります。この言葉と「否定される性質」を持っていることは矛盾しません。「性質」は「人の存在そのもの」の一部分でしかないからです。

目の前にいる誰かと一対一の関係においても起こり得ることです。自分の持つ性質Aは目の前の相手からは肯定されるが、同じように自分が持つ性質Bは相手から否定される。こんなこと、当たり前に起こることでしょう。

ここで「横方向の多様性」だけで他者をみるクセがついていると何が起こるか・・・たった一つの性質を人格に結びつけて相手を判断してしまうことになります。私たちがよくやってしまう思考です。

もちろん「一事が万事」といった古くからの言葉もあります。ですが、余りにもこの思考が“過ぎる”のも目を曇らせてしまいます。「一事が万事」であると考えたいバイアスがそもそも私たちの中に存在するのかもしれません。

しかし、「縦方向の多様性」は特定の性質を人格そのものとは見なしません。

あくまでもその人を構成する一つの要素。もちろん性質同士は相互に影響し合う、影響の大小は性質によって異なる、しかし決して性質は人格そのものではない。そんな前提に立つ考え方です。

自分が否定したい相手の性質Aと出会ったとき縦方向の多様性を意識できていると、性質Aの他にある性質BやCに意識が向きます。あるいは性質Aと関連するDやEに意識が向きます。そんなプロセスから総体としての人格を捉えていきます。

もちろん、「縦方向の多様性」を理解するのは難度が高い。何かしら「切り取る視点」がなければ他者を理解しづらいのも事実でしょう。だから縦方向だけで良いとは言いません。縦方向と横方向を反復横跳びしながら、相手と世界と自分との姿を見出そうとする。これが相手を知る行為だと思います。

さて、肝心の「みんないい」に戻りましょう。

私は「みんないい」を「人格の受容」であると捉えました。

人格は縦方向の多様性からできています。一つ一つの性質は、もしかすると肯定しがたいものかもしれません。ですが、その人格そのものがこの世に存在することを受け容れる。逆に言えばその人格が世界から排除されることを望まない。そんな姿勢であると言えるでしょう。

しかし、横方向の多様性を起点に相手を見てしまうと相手の人格に行き着く前に「性質」に対する肯定感・否定感が前に出てきてしまいます。横方向の多様性は理性的に大切だと思いつつも、感情的に納得できないことが多いものだと感じています。

私も実際そうです。横方向が先に出てくると感情的に納得できない価値観の相手などに対してはどうしても否定感が先に出てしまいます。だから、縦方向の多様性で相手を観る、人格があったうえでの一つの性質として捉えることができれば、共感はできなくとも理解できることが増えてきます。

さらに“相手の人格そのものを受け容れる姿勢”は「自分自身を受け容れること」、「自分自身を守ること」にもつながってきます。

06.自分の変化を折り込む時間軸思考

先ほどのイメージで再び考えてみましょう。

この図で自分は性質Aを肯定し、性質Bを否定しています。

しかし、この状態は果たして永遠でしょうか。この図には肝心の注釈が抜けているのです、それは「いま」という言葉。

人生の中で自分の持つ性質が変化することは多いでしょう。価値観すら変化します。10年前のあなたと現在のあなたは同じ性質ですか?、まったく変わっていると言えるはずです。

さて、図にあるようにいまは性質Bを否定しているとします。これが何か特定の価値観Bだと考えてみましょう。いまの自分にとっては否定したい価値観B、しかし未来に自分が価値観Bを抱いていないとは決して断言できません。

現在の自分が価値観Bを否定する姿勢を持っていると、未来に自分が価値観Bへと変化したときに現在の自分によって未来の自分の存在否定が為されます。自分の発した言葉、取った態度がブーメランとなって自分自身に突き刺さるのです。

こう考えてみましょう。いま世界に存在するあらゆる他者は、あなたの未来の可能性です。他者が持つ性質を未来のあなたが持っている可能性があります。(もちろん、すべての性質に可能性があるわけではないですが。)

一番考えやすいテーマが「老化」でしょう。私たちは「老い」に向かって人生を歩んでいっている。ここで「老い」という性質そのものを否定することは、やがて確実にくる自分の未来を否定することでもあります。

逃げ恥の百合ちゃんがそんなセリフを発していましたね。原作の方ですがこの言葉はなかなかグサっと刺さるのではないでしょうか。

引用:逃げるは恥だが役に立つ 海野つなみ/講談社

世界の認識が変化することで価値観・性質が変化することなんて山のようにあります。成長や環境の変化、事故や病気といった突発的な出来事、これらは私たちの性質を変化させるのに十分なエネルギーを持っています。

しかし、他者の価値観・性質そのものの存在に理解を示す姿勢でいれば、少なくとも自分が変化することを受け容れることはできるはずです。過去の自分によって現在の自分が傷つけられることも少ないでしょう。

もしかすると、他者の価値観・性質を肯定しない態度とは「変化しない自分であろうとする姿勢」なのかもしれません。その状態になることを避けようと行動する、その状態になりたくないと考えているわけです。現状維持バイアスとかって、もしかしてこの辺りの行動とも関わり合って強化されていくんじゃないだろうかとも思います。

「自分を一定の方向に向かわせる」という意味では大きく間違った行動ではないでしょう。しかし、不意に起こる自分の変化に対して“しなやかさ”は失ってしまう思考だとも感じます。自分の変化を認められなくなって思考と行動が一致しなくなる。この状態は結構ツラいものがあります。

また、自分を一定の方向に向かわせるためにわざわざ他者の価値観・性質を否定する必要もありません。他者の価値観・性質を否定したからといって自分の推進力が強くなるわけではないのです。

しかしながら、先に挙げたとおり特定の性質を起点に思考すると相手の人格そのものを受容することが難しい場面も出てきます。だから、相手の人格を起点に受け容れる姿勢を持つのです。

07.自己受容・他者受容のスパイラル/フラットな対話の積み重ね

で、結局どうすれば相手の人格を受け容れることができるのか。コレこそ言葉にすれば理解できるけど、実践する方法が見えない際たるモノではないでしょうか。

ポイントは2つ、理解と対話です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

理解するとは「縦方向の多様性」をつかみとることです。しかしそれは相手だけでなく、自分についても同様です。

あなたは、自分が持つ「縦方向の多様性」をどのくらい解像度を高く理解できているでしょう。ここがポイントです。

自己受容と他者受容は同時にできるようになっていく。どちらが優先というわけではなく、両方に目を向けることで両方が徐々に進んでいくモノだと思います。

例えば「自分の解像度を高めていく」→その結果「内なる多様性に気づく」→他者が持つ「縦方向の多様性」にも目を向けることができる。そんなプロセスもあるでしょう。

あるいはその逆で、他者が持つ縦方向の多様性に目を向ける→自分が持つ内なる多様性に気づくといったプロセスを経ることもあります。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

対話するとは、ただの会話ではありません。

ここで使う対話の「対」は「対等性」のことです。

相手と対等性の土俵に立ったうえで対話する。そのためには相手と自分の理解が必須です。また、相手と自分を理解するためにも対話が必要です。理解と対話はスパイラルとなってお互いを往復します。

人格同士で相手と向き合うと、対等な土俵での対話ができるようになります。決して性質を起点とした思考ではなく、性質を相手の人格の一つの要素と捉えて向き合うことができるようになります。

このとき、自分も「あるがまま」で相手に向き合っています。だから、対等な土俵で為される対話は主語がI(私)になります。「世間では」とか「常識では」とか「世界では」とか、主語が大きくなりません。

主語が大きくなった途端に対等性の土俵からは離れてしまっています。「私はこう思う」「あなたはどう思う」といった、自分と相手を主語とした対話が成立すると、対等性の土俵のうえで“がっぷり四つ”になって相撲が取れていると言えるでしょう。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

いまのところ私には、相手の人格を受け容れる方法は「理解と対話のスパイラルに身を置くこと」以外に見つかりません。となると、SNSのような場をとおしたコミュニケーションでは根本的に理解と対話のスパイラルに身を置くことが難しいのかも?とも思ってしまうところです。

ここはもう少し自分なりに色んなアプローチを実践してみたいと思っているところ。もし皆さんの中に「相手の人格を受け容れる」違ったアプローチをお持ちの方がいればぜひ教えてください。

08.社会実装に立ち塞がる、クソめんどくさい課題

と、言いつつも現実に「みんなちがって、みんないい」を実践するにはクソめんどくさい課題も存在します。

先に挙げたようなフラットな対話は、自分と相手が同時に取るからこそできることです。まずは自分がその姿勢をとることがスタートとは言え、必ずしも相手が向き合ってくれるとは限りません。

場合によっては相手がこちらの「性質」取り出して、とにかく否定してくることもあるでしょう。この辺りがしっかり考えたいテーマになるんですよね。そもそも自分を攻撃してくるような相手に対しても「みんなちがって、みんないい」を言えるのかどうか。(言う必要があるのかどうか)

あるいは、社会のあり方として存在してほしくない性質や価値観がある。その性質や価値観が色んな人の人生を止める障壁になっている。だから、それを社会から無くすことを使命とする。とても真っ当な向き合い方だと思います。でも一方で「みんなちがって、みんないい」からは離れていく気がする。このジレンマに本気で向き合うことを大事にしたいのです。

とても難しいことになるのですが、「みんなちがって、みんないい」をふまえた批判の作法があるのではないかと感じています。ただ、その作法が具体的にどのようなものか具体的に言語化できていません。

「人格」同士で向き合うこと、これは前提だと思います。また、「存在の否定」と「行為の批判」を一緒にしない。この違いを考え続けることだとも大切にしたいのです。

例えば「価値観の自由」と「発言・行為の自由」はまったく異なっていると感じています。誰がどんな価値観を持とうと自由です。しかし、行為にするときには他者への影響がどうあっても生じます。

他者への影響が相手の尊厳を踏みにじる結果にならないこと、もし踏みにじるのであればその責任を負うこと。これは他者との関係性の中で生きる自分たちが背負うものです。

しかし、個別の発言・行為について是非を一概に定義することはできません。誰のどんな「発言・行為」が個人の尊厳を害するのかは、これまた個人の受け止め方によって異なるからでうす。だから、個別のケースについて都度都度クソめんどくさくとも避けずに対話していく姿勢が必要になるのだと感じてもいます。

ただ、「人格を否定しない」って実はメチャクチャ難しいのです。

だって、その人の行為は人格と紐づいてアウトプットされたモノだから。その人がこれまで培った人格があった故の行為です。否定の言葉を発した側は「行為」だけを否定しているつもりでも、相手からすれば「人格」も含めて否定されたように感じてしまいます。

だから、今のところ自分には“がっぷり四つ”で対話し続けること以外に、相手の人格を否定しない方法が思いつきません。でも、一旦“がっぷり四つ”で対話しようとしているのであれば自分を攻撃する相手との適切な距離の取り方も見出せるんじゃなかろうかと思うのです。

そう言えば「みんなちがって、みんないい」を派生させた言葉で「みんなちがって、みんなどうでもいい」があると聞きました。他者に余計な干渉せず、自分の人生を生きていこうぜ的な世界観であると理解しています。

個人的にこの姿勢は対話を放棄している姿勢であるとも感じます。対話を放棄した先に他者の理解はなく自己の理解もない。そんなコトを感じます。おそらくSNSの台頭にはじまる、ありとあらゆる「性質側からのアプローチ」に辟易しての世界観なのかなとも思いますが、私は対話を放棄したくはないのです。

とは言え、この価値観を私が否定することも「みんなちがって、みんないい」と矛盾する行為。あるいは人生の中で“がっぷり四つ“な対話ができる人は限られている。では、その対局にありそうなSNSなどとどう向き合っていくのか。難しいですね。

09.正しい方向に向かうアプローチも、マイノリティをマジョリティが押しつぶす構図は同じ

さて、それではもっと「否定」について考えてみましょう。

否定とは「この世から消えろ」というメッセージです。こちらの価値観に合わせろという姿勢ですよね。それは多くの人を救うからこそ暴力的なエネルギーを持ちます。多くの「声」はエネルギーとなって世界を変えてしまいます。

エネルギーを向ける方向の是非は完全に横に置いて、単に構図だけで見てください。

一時期「マイノリティ」であった人たちが、エネルギーによって逆に「マジョリティ」となる。入れ替わった「マジョリティ」が「マイノリティ」を押しつぶし、新しい価値観で世界を塗りつぶす。構図としては相変わらず「量」を対立させる状態です。

現実を良くしていく、いま現実で苦しんでいる人を救う一方で、マジョリティによってマイノリティを押しつぶす構図は変わりません。この構図の世界観を持ち続ける時に「みんなちがって、みんないい」は果たして実現できるのでしょうか。

「量」で世界を塗りつぶすことで現実をよくすることができる。社会は良い方向に向かっている。しかし、その方法を取っている限り、実はいつまで経っても「みんなちがって、みんないい」が実現しないパラドックスに陥っているのではないかと懸念を抱くのです。

多くの声によって世界を変えるという行為は、「量」に沿った世界観の行為です。「世の中ってそういうもの」と割り切ることもできるのでしょうが、ここに創造性を働かせたいのです。

09.対話がうむ創造性に期待(三人寄れば文殊の知恵)

ここまでダラダラと書き連ねて見えてきたのは、「みんなちがって、みんないい」は一人一人の人生を自分自身が受け容れる姿勢であることと、相当の覚悟と試行錯誤をもとに実践することだという、なかなかヘビーながら希望ある構図が見えてきました。

実際、クソめんどくさいからそれを避けて生きることだってできます。でも自分はこの姿勢を追い求めたい。それは「一人一人の受容」だけではなく「もっと大きな創造性」を生む可能性を見出しているからです。

対立する価値観を乗り越える方法は「どちらかを選ぶ」か「妥協した中間を選ぶ」であることがほとんどです。でも、本当はもう一つ方法があるはず。それが、どちらも巻き込んで「まったく新たな方法を見出す」です。

既存の世界観をテーゼ(A)とします。そこに対立する概念がアンチテーゼ(B)です。「どちらかを選ぶ」は「AorB」的なアプローチ、「妥協した中間を選ぶ」は「A+B」的なアプローチ。対して「まったく新たな方法を見出す」は「A×B」の結果「C」を見出す行為です。

このような思考のアプローチを「ジンテーゼ」と呼ぶそうです。詳しくは「弁証法」を解説した書籍に載っていますので、ぜひ調べてみてください。

テーゼとアンチテーゼをぶつけ合い、どちらかを選ぶのかを迫る行為はこれまでの世界観でした。テーゼに違和感があるときにアンチテーゼを突きつけると世間的にウケます。場合によってはアンチテーゼのエネルギーによってテーゼを塗り替えることもあります。しかし、先に挙げたとおりコレは従来の「量」による世界観です。

しかし、「ジンテーゼ」は量による世界観と異なります。まったく新しい方法を見出した結果、テーゼ側もアンチテーゼ側も同じ未来に向かって進むことができます。このときに必要になるのが“がっぷり四つ”での対話、つまり「みんなちがって、みんないい」です。この姿勢でお互いがいるならば、お互いを塗りつぶそうとするのではなく新たなアプローチを探れるはずなのです。

テーゼ側とアンチテーゼ側に「みんないい」姿勢がないときには、第三者の役割が重要になります。これまでの社会では双方の間に“調整役”が立っていました。調整役はとにかく目立ちません、視点によっては日和っているように見えます。しかし、現実を一歩動かすために非常に重要な役割を果たしている人たちです。

この“調整役”が“創造役”になること。テーゼとアンチテーゼの中間を取るのでなく、一段上の世界に導くジンテーゼを起こす。創造役に必要なモノは文字通りの創造力。「みんなちがって、みんないい」を実現させるために創造力を育みたいと、そう思うのです。

創造ができるようになると、これまでは調整役で目立たなかった人に強くスポットライトが当たるのではないでしょうか。スポットライトが当たり出すと創造の価値が、その下敷きにある「みんなちがって、みんないい」の価値に気づく人が増えるのではないでしょうか。

と、ここまで考えてみると「みんなちがって、みんないい」に一番近い“ことわざ”は「三人寄れば文殊の知恵」だと感じました。

対等性の土俵に立ったもの同士が集まる、対立する価値観にあるもの同士であったとしても間に創造役が入る、そんな状況をつくった対話を重ねた先に「文殊の知恵」が生まれる。

「みんなちがって、みんないい」は単に個人の存在意義を肯定する言葉ではなく、本気でそれを実践しようとすることで社会に創造をもたらす概念ではないかと感じるのです。

だから私は、この先も「みんなちがって、みんないい」を本気で考えます。本気で実践しようとしていきます。自分の矛盾と向き合いながら、少しずつでも自分なりにカタチにしていきます。

あくまで私なりに「みんなちがって、みんないい」を捉えてみた結果。考察というより散らかり文章でした。さて、皆さんは改めてこの言葉をどう捉えますか?、どう向き合いますか?

いただいたサポートは探究したいテーマの書籍代等として使わせていただきます☺️