アンラーン💣リラーン📚ためらわん♫run61

⭐当時の記憶で感じる心の疼きは激痛だが激励でもある⭐️【記事累積:1713本目、連続投稿:722日目】

(これまでの虚栄を解きほぐす「unlearn」のため、頭の中を刷新する「relearn」を躊躇なく進めるための記録)

<探究対象…国際法、911、アメリカ同時多発テロ、グローバルサウス、法と政治、研究と情熱>

今年も9月11日がやってきました。22年前のこの日、いわゆる「アメリカ同時多発テロ」が起こりました。毎年9月11日になると当時の出来事を思い出すのですが、今年は当時の出来事だけでなく、当時の自分についても思い出す形になっています。【情報の収集】

なぜ今年の9月11日は当時の自分についても思い出すことになっているのでしょうか。【課題の設定】

そこには、最近のニュース記事の内容が大きく影響していると思います。2023年9月9日からインドのニューデリーで主要20カ国・地域首脳会議(G20サミット)が開幕しました。近年、グローバルサウス(Global South)という言葉が使われる場面が増えていますが、この言葉は新興国や途上国をまとめたものとして用いられるようになってきたものです。「南北問題」という言葉は以前から存在しますが、それは地球上の格差を示したもので、先進国のほとんどが集中している「地球の北側(北半球)」に対して、途上国は「地球の南側(南半球)」に多いため、「南」は途上国の代名詞とされています。実際には北半球に位置している国々であっても経済的に途上国と考えられることから「南」として扱われる形になっています。【情報の収集】

そのような「南」として扱われている国や地域について、近年、それらとの連携の重要性が国際社会のテーマとして訴えられるようになっています。このグローバルサウスであると同時に、「BRICS」の呼び名でまとめられるグループに属しているインド、ブラジル、南アフリカは、経済発展しつつあり存在感を増しています。そのようにグローバルサウスへの注目が集まる流れの中、今回のG20ではこの会議のメンバーに「アフリカ連合(AU)」が加わることが決まったのです。【情報の収集】

アフリカ連合(AU)は1999年の「シルテ宣言」を受け、前身のアフリカ統一機構(OAU)を改組する形で2002年7圧9日に発足した地域的機関です。AUにはアフリカの50以上の国や地域が加盟しているので、AUがG20のメンバーに参加することで、グローバルサウスの存在感は一層増すことになると思います。【情報の収集】

このAUは私にとって、他の地域的機関、国際機関とは一線を画する思い入れがあります。AUの発足年の2002年当時、私は大学院の修士2年で国際法を専攻していました。執筆中であった修士論文では、地域的安全保障の中でもアフリカに焦点を当てていたため、AUについてかなり調べることになりました。しかし前年(2001年)の修士1年のときは、地域的安全保障をテーマにすることは決めていましたが、どちらかというと国連の安全保障システムを軸にしながら地域的機関の関わり方について書こうと考えていました。【情報の収集】

そんなとき9月11日のアメリカ同時多発テロが起こったのです。当時私はスカパーに加入していたので、CNNやABCなど海外のニュースをそのまま視聴できる状態だったので、リアルタイムで流されているニューヨークの様子にくぎ付けでした。そしてどんでもないことが起こったという認識で、この先の国際社会が激変するに違いないと思って、大学院のゼミでも話題にしてみました。しかしゼミの指導教官である教授の反応は私にとっては意外なものでした。教授は9月11日の出来事をとんでもないことが起こったという認識ではなかったのです。起こるべくして起こったというような冷静なものでした。【情報の収集】

なぜ教授がそのような反応だったのか考えてみると、教授が担当している国際法の授業では、私が大学1年生で履修していたときから「21世紀はテロと難民の時代だ」と繰り返し説明されていたのです。国際社会の問題は、何の前触れもなく突如として起こるものは少なく、たいていの問題はそれまでの流れを受けたものであると、教授は授業で説明していました。確かにハイジャックされた航空機が世界貿易センタービルに突っ込んだという出来事のインパクトは大きいですが、冷静に世界情勢を見つめてみると、全く因果関係が想像できないわけではないことに気づかされました。【整理・分析】

私はこの出来事を含めて国連を中心とした安全保障について修士論文を書きたいと教授に伝えてみました。すると教授は、国連による安全保障の話は規模が大きすぎるので大雑把な話で終わってしまうし、政治的な駆け引き・パワーゲームの要素が強いため国際法というよりも国際政治の論文になりやすいので、修士論文に不向きだというアドバイスをしてくれました。また安全保障の実態について論じようと考えているのに、国連の安全保障システムを中心にして、メディアに取り上げられることがないような地域紛争が数多く起こっているアフリカに注目しないとすれば、それこそ空論になってしまうのではないかという指摘も。【情報の収集】

そこで国際法という法学の修士論文の意味合いを強めるため、地域的安全保障という言葉について、国連憲章の解釈から考察を始めることに決めました。また安全保障の実態に迫るため、アフリカの地域的安全保障を対象にすることにしたのです。そうして国連憲章の起草段階の資料に遡って文言の解釈をするのと同時に、アフリカの地域的安全保障の歴史についても遡ることになりました。その流れの中で、アフリカ統一機構(OAU)からアフリカ連合(AU)の変遷なども調べる必要が出てきたのです。そして、発足したばかりのAUがどんな組織であるかであったり、今後どのような役割が期待できるかであったりも調べたので、非常に思い入れのある地域的機関となったわけです。【整理・分析】

このように9月11日のアメリカ同時多発テロという出来事は、修士論文に大きな影響を与えたものでしたし、ここ数日のAUのニュース記事と組み合わさることで、修士論文の方向性について試行錯誤していた当時の自分をなおさら思い出す状態になりました。【まとめ・表現】

こうして20数年前の自分のことを思い出すと、現在の自分との比較にも考えが及んできます。当時は「国際法」に没頭していましたが、現在は教員という仕事をしています。AUの記事がきっかけとなり、当時の記憶が鮮明なるのと同時に、心の奥底が激しく疼きました。その疼きは、研究者になれなかったこと、途中で諦めたことに対する「燻り」のようなものが再び勢いを増し、心を圧迫しているのが原因だと思います。現在の自分が「国際法の研究者」を諦めて、その道を歩んでいないのは事実です。しかし「研究するという姿勢」までも諦めたのかというとそうではありません。「研究するという姿勢」は変わっていないと思います。変わったのは「研究する対象」であって、かつての国際法から現在は「探究学習」となっているのです。気になったらこだわる、掘り下げる、呼吸のように考える、試行錯誤を文字にしたり、イメージにしたり、そういう姿勢は変わっていません。【まとめ・表現】

「人生の意義は、『何をなすか』ではなく、『何をなそうと胸を焦がすか』である」

これはレバノン出身の詩人・彫刻家・画家であるハリール・ジブラーンの言葉です。【情報の収集】

彼の言葉からは、人生の意義は「結果・成果」ではなく、どのような思い・情熱をもって取り組んでいるかという「過程・姿勢」と強く結びついていることを読み取ることができます。【整理・分析】

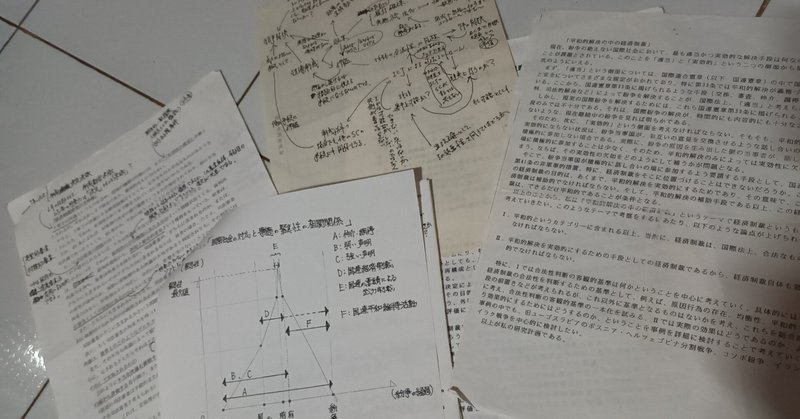

さきほど、国際法に没頭していた当時の自分について色々と懐かしくなり、かつての資料を眺めてみました。それらの資料は、かつての情熱の痕跡です。そしてそれらが私に静かに語りかけてきました。「今のお前の情熱はどうなのか」と。しかしそれに対して、負けていない、むしろそれ以上だと言い返せず、自分の弱さと情けなさを痛感しました。多分この気づきは、現状にあぐらをかいていた自分に対する神様からの激励だと思います。現在向き合っている探究学習に対する情熱を今まで以上に燃やし、こだわり突き詰めていこうと思います。【まとめ・表現】【今後の課題の設定】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?