【写真家の事と、本の紹介】Jim Goldberg: Coming and Going (MACK刊, 2023/7)

最近良く目にするアメリカの貧困とホームレスの問題にニュース等で触れると、ジム・ゴールドバーグの代表作『Raised by Wolves』(95年SCARO刊)を思い出してしまう。

家出少年少女たちの10年間を追いかけたこの写真ルポタージュは、人間世界から棄てられ、“狼に育てられた(raised by wolves)”かのように路上で生きているストリートキッズにだって、それぞれの人生があり、そしてもちろん彼らを産んだ親だっていて、それなりの幼年期もあり、だけどどこかで一般社会から完全にドロップアウトしてしまい、破綻の苦痛と諦観の狭間で、刹那的に開き直りながら必死にもがいている姿を、吐き捨てるかのような当人たちの手記とともに纏めた銘写真集だ。

個人的には90年代的な印象も受けた。ドキュメンタリーではあれ、ややもすればヒリヒリするような露悪とも感じた。とはいえ90年代当時はアートも文学も映画もそういうムードではあった。発表当初から大変話題となったこの写真集は瞬く間に完売。更には出版元であるスイスSCALO社も06年に倒産。そんな事情も相まって暫く超高額レアブックとして流通していたが、17年、それを憂慮した写真家自らがゼロックスプリントで複製し、1冊ずつハンドメイドでカスタマイズした“オフィシャルブートレグブック”が私家版として発売され、それも当時大変な話題となった。

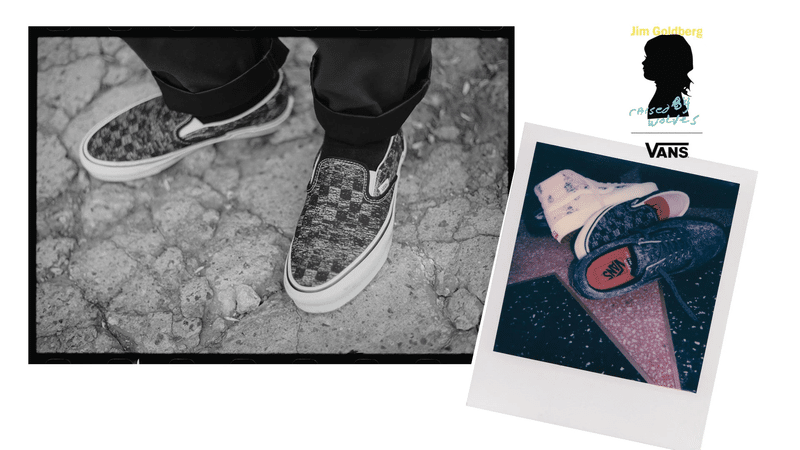

20年にはなんとVANS x Jim Goldberg: Raised by Wolvesのコラボレーションが発売(日本未発売)。これには流石に驚いた。たしかに90年代当時はラリー・クラーク 『KIDS』の露悪感と共鳴したような写真集ではあったので、面白いといえば面白かったのですが。

ゴールドバーグは写真の余白に被写体/写真家自身が手記を入れたり、切り抜きをコラージュしたり。どこかでピーター・ビアードのダイアリーを彷彿とさせますが、むしろベトナムに憑かれた写真家ビル・バークの手法に似ていますね。

このゴールドバーグのスタイルは「シネマ・ヴァリテ」というドキュメンタリー手法の一つで、50年代末~60年代にかけてフランスで台頭した、手持ちカメラと同時録音で取材対象に語らせる形式のこと。カメラが撮影対象により積極的に関わって、”真実”を引き出そうとするアプローチ手法のことです。

エド・テンプルトンはその正統な後継者といってよいでしょう。

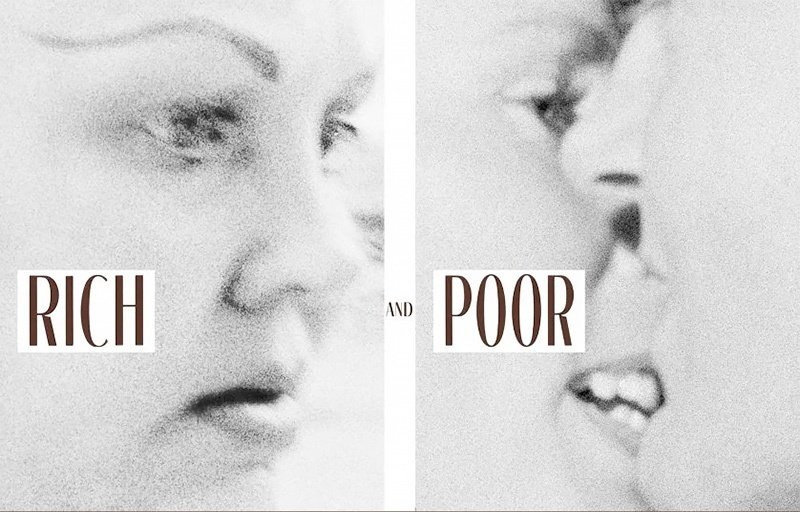

彼の存在を知らしめた最初のシリーズといえば、84年、31歳で発表した『Rich and Poor』。MoMAで開催された「Three Americans」というグループ展に、ロバート・アダムス、ジョエル・スタンフィールドと共に参加した際のシリーズになります。

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2219

当時アメリカでの社会派ドキュメンタリー写真のシーンでは、特定の政治活動をジャーナリスティックに報道したり、社会的弱者を単純化して描写したりするものだった。そういう潮流とは対照的に、この3人の作品は以下のように評された。

"explores the complex and subtle issues raised by the disintegration of the post-World War II American dream,"

(第二次世界大戦後のアメリカン・ドリームの崩壊がもたらした複雑で微妙な問題を探求している)

"Each man's work is characterized by an individual intuition of subject and method of picture-making."

(各写真家の作品は、主題と絵作りの方法に対する個々の直感によって特徴づけられる)

その展示において、ゴールドバーグはシリーズ名『Rich and Poor』が示す通り、サンフランシスコの生活保護受給者向け一時宿泊所の住人、続いて中流階級、そして上流階級、それぞれのポートレイトを掲出。彼らの自宅で撮影し、プリント後にそれを持って再訪し、写真の下にその写真に対する反応を書いて貰う。これによって、写真家・被写体の解釈の両方を作品の中に内包し、それがドキュメントとして言葉と写真の魅力的な統合となった。

翌年85年、『Rich and Poor』は写真集として発売。こちらはもちろん絶版レアブックと化しています。

(Random House, 1985)

14年に皆大好き我らが独STEIDL社により新装増補復刊。そちらも今では若干値上がりしているが、まだ手に届くお値段です。

そして、待望のこの最新作。本書『Coming and Going』は99年から始めた自叙伝プロジェクト。社会派シネマ・ヴァリテがなぜ私小説的写真集を?と思うかもですが、スーパーラボさんの3部作(3作目未刊)で、既にこのスタイルをやっていますね。

最初は両親と過ごしたフロリダの実家の思い出から始まる。父が自分の誕生日のために植えてくれたオレンジの木が、数ページ後には枯れて伐られている写真が挟まれていて、僕はこういうユーモア好きですね。

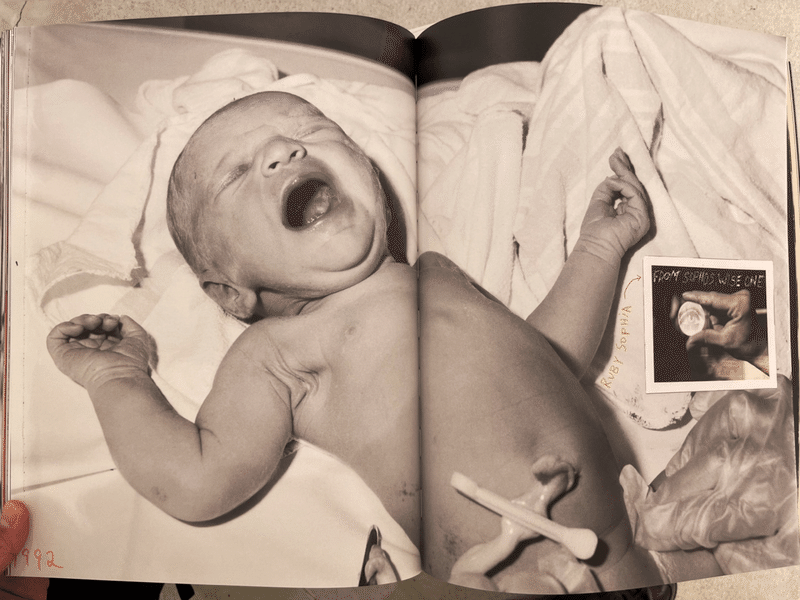

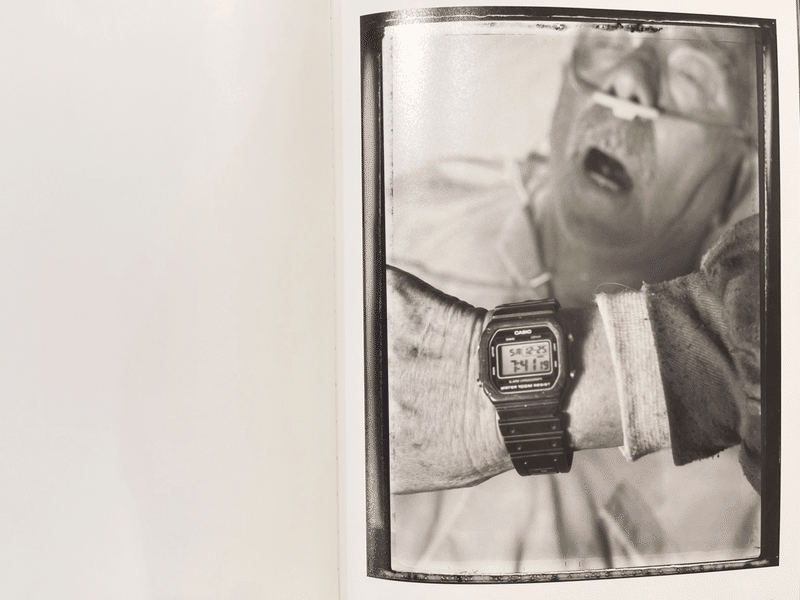

妻との出会い、父の癌、娘の誕生、父の死去、妻との離婚、母との死別、愛娘との日々、現パートナーで写真家のアレッサンドラ・サンギネッティとの出会い、世界を旅してまわり、時には被写体だった人達のとの交流も収められている。自身の人生の浮き沈みのなかで、日常的な風景を写真に収め、そのイメージ群を、作者特有の手法でもあるコラージュや注釈、モンタージュを駆使して再構成しこの自叙伝的作品を作り上げた。写真、個人的なメモ、コラージュ、エフェメラが、その波乱に満ちた人生に呼応している。彼だけが紡ぐこのコラージュによる視覚言語は、人の営為そのものがブリコラージュであることを証明しているように感じた。

(以下、蛇足…。)

例えが良くないかもしれないが、ジム・ゴールドバーグとFACEBOOKでお友達になったような感慨を持った。マグナム会員でもある著名写真家の一写真集をFBと比較するのは非常に無礼なことは重々理解しているが、逆を言えば、SNS以降「私小説」のマナーはみんなが漠然と実践しているのかもしれない。そういう意味で、市井の僕らだって、それぞれの人生を、一回性の芸術として描きだすことができるのかもしれない。それを描き出すならば、”訪れと別れ(coming and going)“という普遍的な本書のタイトル は、全ての人にとって重要なモチーフになるだろう。

この一写真家の愛のコラージュに満たされた人生賛歌の1冊を眺めることが、翻って、自分の人生を映し出す鏡にもなっている。