pocoria

マガジン一覧

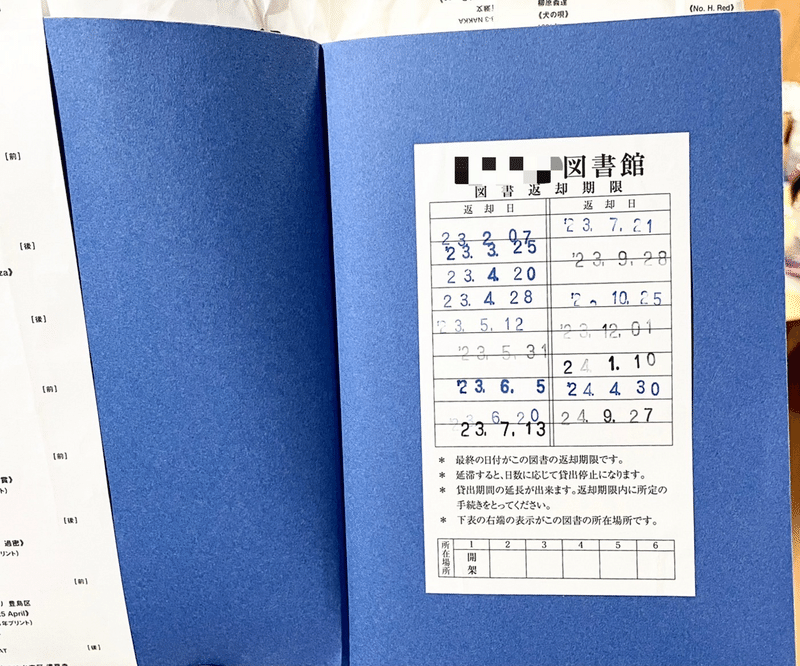

ゆるゆる図書室で暮らしてく

図書室・図書館で過ごした日々でふわふわ漂う思考の海をゆるゆる記す フィクション込

Thought✰つぶやき

ちょこちょこっとつぶやいたのをソートかけたくて

たまには

心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば

わたしの随録

美術館・博物館、展示会巡りの記録をまとめたくなったとき。それらに付随して頭に浮かんだことを記録しています。

わたしの読書memo 𐰶𐰶𐰶 ブクログ

ブクログに載せてる感想たちの一部、長くなったものとか残しておきたいもの