Books, Life, Diversity #23

世界には無数の素晴らしい本があって、だけれども読む時間は限られています。限られた時間のなかで本と出合うということは、自分ではコントロール不可能な偶然性を持つと同時に、出会ってみると必然でもあったという、面白くも怖ろしい両面性があるように思います。何の気兼ねもなく書店でゆっくりじっくり、本をじろじろ眺められる日々が再び来ると良いなと願いつつ、第23回です。

「新刊本」#23

クリストフ・ボヌイユ、ジャン=バティスト・フレソズ『人新世とは何か 〈地球と人類の時代〉の思想史』野坂しおり訳、青土社、2018年

再び2018年を新刊と言いはります……。本書は、ここ数年しばしば耳にするようになった「人新世」について、それを巡る議論を様ざまな角度から分析し全体像を描いている、現状ではいちばんの良書だと思います。思想も消費の速度が速くなってしまった現代において、しばしば、ある言葉がわっと盛り上がることがありますが、それが本当に思想として残るかどうかは分かりません。地質学は別として、人文学において人新世が今後どこまで本質的に有効な概念になるのかもまた、まだ判断はできないでしょう。実際、私の周囲では、その立場の如何にかかわらず、総じてこの人新世という概念は評判がよくないようです(ただのバズワードじゃなないの? ということですね)。

けれども、環境変動が不安定化し予測不可能な世界に突入していくのだとすれば、そして多くの自然科学的知見によれば既に後戻り可能なラインを超えてしまったと想定せざるを得ないのであれば、そこでは、完新世で形作られてきた人文学の歴史的諸概念もまた根本的に変わっていかざるを得ないはずです。恐らく、それに同意するかどうか(どちらが正しいとかではなく)で、人新世に対する応答が異なってくるのだろうと思います。ただ、このことは別段、これまでの人文学の積み上げてきたことがすべて間違っていたとか無駄だったとかいうことではまったくありません。これもまた難しいところですよね……。

より新しいものとしては『現代思想』(vol.48-1、青土社、2020年)に掲載されている篠原雅武、斎藤幸平「ポスト資本主義と人新世」も興味深いです。両氏の議論はそれぞれにまったく同意できるのに、対話それ自体は最後まですれ違ってしまっている。けれどもこれはポジティブに捉えられることで、人新世におけるこれからの人文学という問いの(そもそもそのような問いかけがあり得るのかどうかも含めた)揺らぎが良く分かる一例だと思います。あとは小林卓也「人新世、気候変動、思想の終わり」も、『人新世とは何か』も含めて手際よくまとめつつ、人文学そのものへの問いかけという大きなテーマにまで触れているので、興味がある方にはこの号はお勧めです。

「表紙の美しい本」#23

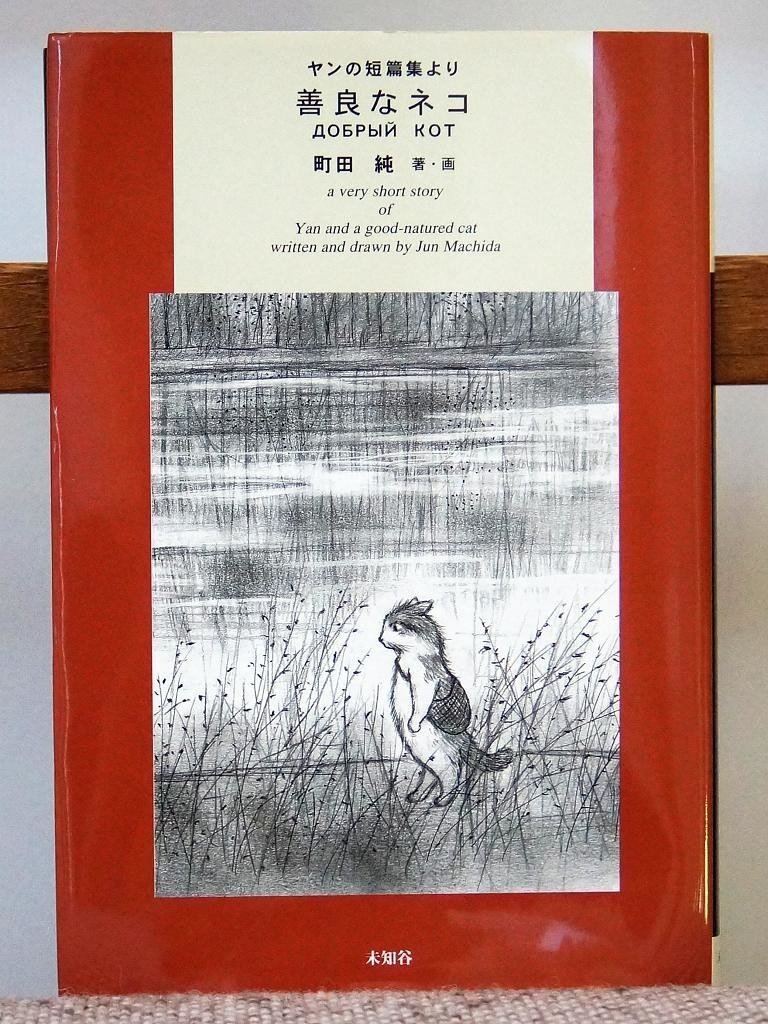

町田純『ヤンの短編集より 善良なネコ』未知谷、2000年

ネコのヤンのシリーズ第6冊。内容については触れません。ぜひ購入して、著者のあとがきを読んでみてください。これは誰か親しいひと、できれば一緒に料理をするようなひとにプレゼントするのに最適な本です。

装丁も町田純氏自身によるもの。

表紙絵もデザインも素敵ですが、手に取ったときの紙質の感触、大きさと重みも非常に心地よいです。本というものがただの情報、データの塊ではないという当たり前のことに気づかせてくれる素晴らしい一冊。

出版者の未知谷は、ヤンシリーズ以外にも独特で不思議な雰囲気の本をたくさん出している出版社です。

「読んでほしい本」#23

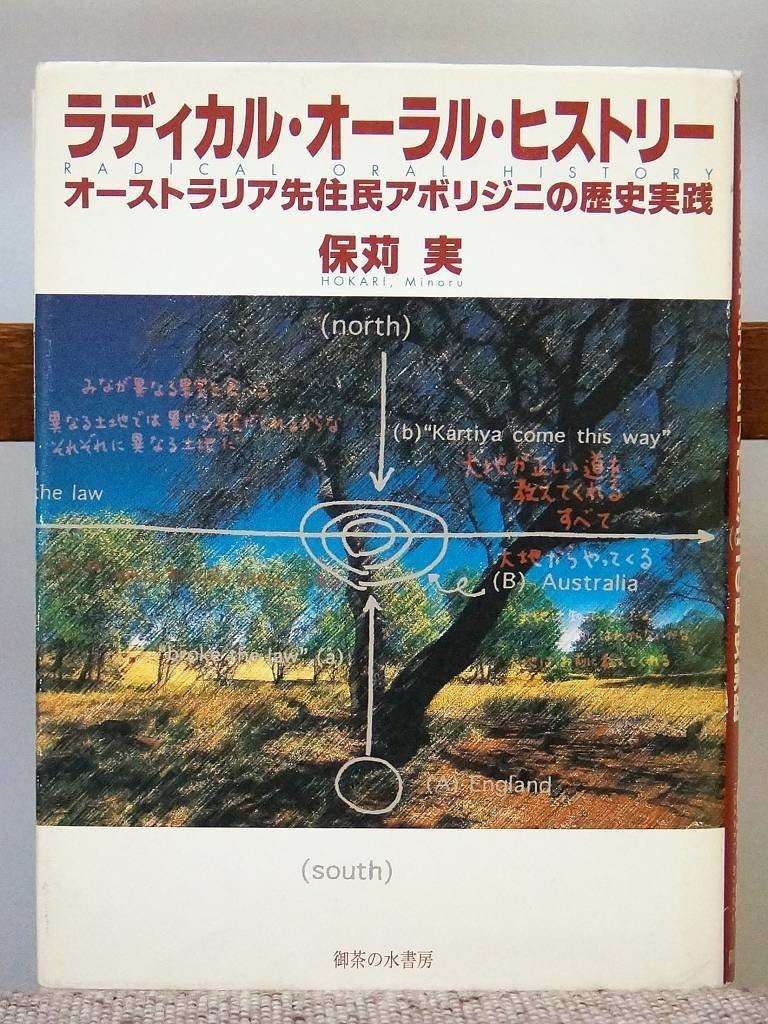

保苅実『ラディカル・オーラル・ヒストリー―オーストラリア先住民アボリジニの歴史実践』御茶の水書房、2005年(3刷)

若くして亡くなった歴史学者である保苅氏による、優れて新しい歴史学の実践の書。そしてそれを超えて、人が美しく生きるとはどういうことかまで伝わってくる稀有な研究書です。

私の研究テーマの根本には、徹底して異質な他者とこの私の関係性を問う、ということがあります。そしてその参照点としてつねにこの保苅氏の論考があります。本書には、グローバリゼーションの暴力の下でこの私と関わらざるを得ないことを強制された人びとの歴史とどう向き合うのかという問いに対する、類を見ないほど真摯で、かつ真の意味で人間存在への優しさを持った思想が書かれています。驚くべきことにこれは著者の博士論文をもとにしています。これだけ優れたセンスを持った若手研究者がいたということは純粋に驚嘆すべきことですし、振り返って我が身を見れば、ひたすら努力の足りなさを恥じるばかりです。

文章は平易で、かつ著者独特の温かいユーモアに溢れています。けれどそこで語られる内容は決して穏やかどころではなく、私たちが無自覚的に、あるいはもっと悪ければ自覚的にそれを良いものとして信じているような立場に対する鋭い批判とラディカルな提言に満ちています。彼はグリンジ・カントリーでのフィールドワークを通して、「歴史学者が歴史を語ること」「そこで語られる彼らの歴史にフィルタをかけること」というアカデミズムの中では当然とされてきたことに対して根本的な疑問を抱きます。

アボリジニのオーラル・ヒストリーによる歴史分析を紹介することで以下に提示したいこと、それは、アカデミックな歴史学とは異なる場所で営まれている多様な歴史実践を、神話や記憶といった歴史の外部へと排除せずにとりあげる試みである。神話や記憶といったオルターナティブを示すことで、歴史のみせかけの相対性を誇張すべきではない。これではアカデミックな歴史の西洋近代性(=普遍性)に何の影響もあたえないだけではなく、ややもするとそれを隠蔽しかねない。(p.210)

第一章では著者自身によって、この本全体のテーマが分りやすく書かれていますので、そこから同じ内容について触れている箇所を引用してみましょう。

記憶論や神話論をやっている研究者たちは、たしかに排除しないんですけれど、そのかわり包摂しちゃうんですね。別の言い方をすると、記憶論や神話論は、アボリジニの人たちが実際に経験したという、その経験を無毒化してしまう。経験の無毒化とはどういうことかというと、要するに、「それは事実じゃないけれども、でも、それはそれとして重要ですよね」って言って、とにかく掬いあげるわけですよ。事実じゃないんだけれども、何かそこには大切なものがあるはずだと言って掬いあげる、あるいは、尊重する。でも僕はこの、「掬いあげて尊重する」という行為の政治学を問題にすべきだと思います。尊重するとはどういうことか? たとえば、「アボリジニの人々は、ケネディ大統領がグリンジの長老に出会ったと信じている」と記述する歴史学や人類学は容易なわけですよ。実際、呪術や信仰を論じている人類学の研究報告のほとんどが、霊的、呪術的、神的な経験を「……と見なされている」とか「……とされている」とか「……と信じられている」といったふうに記述しています。このエスノグラフィーの伝統は、おそらく、フレイザーやレヴィ=ブリュルの時代からポストコロニアル批判をへたはずの現在にいたるまで、脈々と受け継がれているのではないでしょうか。でも、この記述法は、知識関係の不平等を無自覚に隠蔽していないでしょうかね。たしかにかれらの信念を尊重はしているけど、「尊重」という名の包摂は、結局のところ巧妙な排除なんじゃないでしょうか。(p.26)

その上で著者は次のように言います。

理論的のみならず、実証的、あるいはそれ以上に経験的な意味で、歴史的実践の異なる様式のあいだの、ギャップを超えたコミュニケーションの方法を探ることが、いまこそ何よりも肝要なのであるまいか。アカデミックな歴史学者は、もう少し謙虚になる必要がある。われわれは、歴史的知識の生産を独占しているわけではない。それは不可能だし、私見では理想的ですらない。近代歴史学の歴史実践をアボリジニの過去に強要するのではなく――百歩譲っても、それだけをするのではなく――、アカデミックな歴史学者は過去とむすびつくさまざまな実践様式を学び、多様で多元的な歴史実践のありようと相互に交流する術を模索しなければならない。それが、過去へと向かう異なるアプローチの、開かれて可変的なコミュニケーションを切り拓く道筋である、と私は信じている。(p.184)

求められているのは、アカデミックな歴史がそれ以外の歴史を〈普遍化〉しようとする際の限界に留意し、多元的歴史時空において相互の交渉・接続・共奏をうながすような歴史叙述の方法をみいだすことにある。(p.225)

著者はこのような立場をcross-culturalizing historyの企てと呼びます。そしてそれは「ギャップごしのコミュニケーションを通じて、〈歴史への真摯さ(historical truthfulness)〉が接続されていく可能性にかける、いわば新たな歴史経験論」(p.226)だと主張します。他者の排除へつながる可能性を持った〈歴史的事実〉ではなく、他者へ開かれたものとしての〈歴史への真摯さ〉。言うまでもなくそれは途轍もなく困難なことです。ケネディ大統領はグリンジの長老に出会ったのでしょうか? もちろん、私は「会った」と安易には言えません。けれど同時に、その難しさを認めた上で著者は「むずかしいですよ、でも試してみる価値はあるはずだから、一緒にやってみませんか?」と語りかけてくれます。この著者独特の語りかけるスタンスが素晴らしい。そこにはまさに彼のいう〈真摯さ〉が表れています。異なる彼らの歴史に真摯に向かい合うこと。難しいけれど、けれども私たちは確かに、それを一緒にやっていかなければならない時代に生きているし、同時に彼の語りを通して、そこに希望があることを確信するのです。

残念ながら著者の保苅氏はすでに亡くなっています。これだけ優れた研究者が失われたのは本当に惜しい。本書は果敢な冒険の書であり、そして(『類推の山』の裏表紙の言葉を真似るのであれば)爽快で微笑ましく、読むと元気の出るような――まさに彼の人生そのものだと言える、一つの美しい物語だと、私は思うのです。

なお、本書は2018年に岩波現代文庫から再版されています。

この一連の記事では、出版支援として以下のプロジェクト/情報へのリンクを毎回貼らせていただきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?