Books, Life, Diversity #18

きょうは休業日だったのですが、間違えて一生懸命働いてしまいました。根がいい加減なのでこういうポカをやる。損をしたような得をしたような気持ちを抱えつつ、第18回です。

「新刊本」#18

奥野克己、近藤祉秋編『たぐい』vol.2、亜紀書房、2020年

マルチスピーシーズ人類学を掲げ2019年に刊行された雑誌の第2号です。マルチスピーシーズ人類学とは何か。『たぐい』vol.1で編者の一人である奥野氏は次のように述べています。「マルチスピーシーズ民族誌/人類学は、人間と人間以外の存在という二元論の土台の上で繰り広げられる、人間と特定の二者間の関係ではなく、人間を含む複数種の3+n者の「絡まりあい」とともに、複数種が「ともに生きる」ことを強調する」」(p.7)。この複数種に何が含まれるのかについては統一した見解は定まっていないのかもしれませんが、例えば以前に少しだけ触れた久保明教氏の『機械カニバリズム 人間なきあとの人類学へ』(講談社選書メチエ、2018年)などはその最新の優れた成果ですし、これも話題になったエドゥアルド・コーン『森は考える―人間的なるものを超えた人類学』(奥野克巳、近藤宏監訳、近藤祉秋、二文字屋脩訳、亜紀書房、2016年)もまたその一つに挙げられるでしょう。『機械カニバリズム』は『たぐい』でも触れられていますし、『森は考える』の訳者は『たぐい』の編者と共通しています。

第1号の編集後記には「二項(種)で考えていたものが複数項(種)となり、隣接する知の領域と入り乱れながら、いまふたたび人類学が動き始めたように感じる」「人類学はもっと先へ行かなければならない」と謳われていますが、実際、その熱気が感じられる雑誌であり、学問状況だと思います。何よりも、学問が本来持つ冒険的な楽しさが感じられてとても良いですね。

第2号の特集のひとつは「共異体の地平」。共異体と聞くとナンシーによる分割=分有の議論を思い起こします。私たちは絶対的に隔てられていると同時に限界まで重なり合い触れあっている。私は「共生」という言葉には(生物学上の用法を除いて)どうしても違和感を覚えてしまいます。そこには善なる価値が強く色付けされてしまっていて、そのように善なる価値の共有が前提された共生は、原理的には他者の存在しないトートロジーを超えるものにはならないと思うためです。だから何よりもまず、異なること、断絶があることが他者との関係性の本質に置かれなければならない。そういったことを考える際に、このマルチスピーシーズ人類学にはたくさん学ぶべきものがあります。

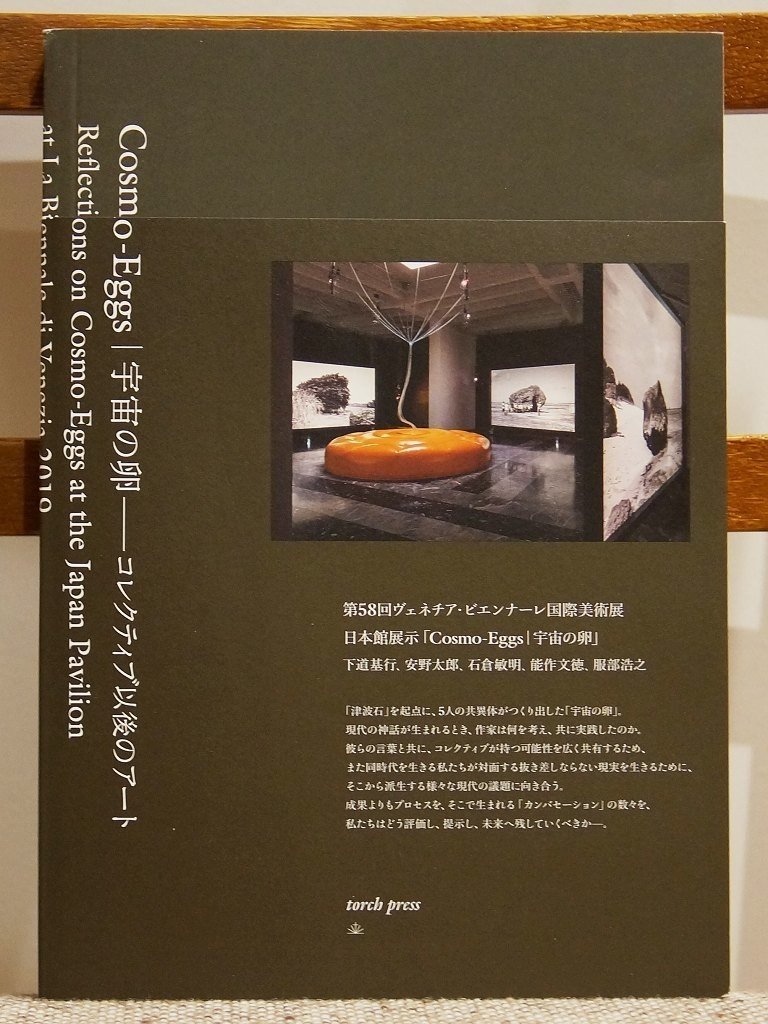

『たぐい』vol.2では特に近藤祉秋氏による「赤肉団上に無量無辺の異人あり:デネの共異身体論」が面白く、マルチスピーシーズ人類学のとっかかりとしてもとても良い論考だと思います。あと個人的には石倉敏明氏による「「宇宙の卵」と共異体の生成―第五八回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示より」も良かったです。「宇宙の卵」は横浜トリエンナーレで非常に面白かった「大霊廟II」の作者、安野太郎氏との共同制作(他には建築家の能作文徳氏)ということで、思わぬところで安野氏の名前を見つけて驚きました。

「宇宙の卵」についてはまさにそのものを扱った、下道基行、安野太郎、石倉敏明、能作文徳、服部浩之『Cosmo-Eggs 宇宙の卵―コレクティブ以降のアート』(torch press、2020年)がありますので、これも機会があれば紹介したいと思います。

『たぐい』は共異体に興味を持って購入したのですが、いろいろ重なる部分が見つかり不思議に感じました。私の趣味の範囲が異常に狭いというよりも、何かこの時代に起きている共時性の表れなのだと思います。たぶん……。『たぐい』は年1冊、vol.4まで発行されるとのことなので、今後も要注目です。

「表紙の美しい本」#18

ジョージ・ダイソン『チューリングの大聖堂―コンピュータの創造とデジタル世界の到来』吉田三知世訳、早川書房、2013年

著者は何とあのフリーマン・ダイソン(理論物理学者)の息子とのこと。ライプニッツからチューリング、フォン・ノイマンなど歴史上の人物を辿りつつ、過去から未来へと至るコンピュータの壮大な歴史を語る大部の本ですが、人物描写は生き生きとしており、また父親譲りの奇想も遺憾なく発揮され、楽しく読むことができます。コンピュータに関心のある方は持っていて損はありません。

装丁は渡邊民人氏。どこかは不明ですが大聖堂の背景にムーアによるEDVAC報告書の草稿が透かして見えています。私はこの表紙を眺めるたびに、カタルーニャ工科大学内にあるかつての教会Torre Gironaに設置されたスーパーコンピュータ、MareNostrumを連想します。コンピュータの未来は、どこにあるのでしょうかね。

「読んでほしい本」#18

ノサック『短編集 死神とのインタビュー』神品芳夫訳、岩波文庫、1992年(5刷)

戦後西ドイツを代表する作家のひとりノサックの短編集。恥ずかしながらこの本を手にするまでノサックという名前すら知らなかったのですが、まぎれもない天才です。作風は……一口にこれと言えない、SF、リアリズム、幻想小説、現代文学と極めて多岐に渡りますが、しかし読んでみると確かにノサックだ、と呼べる何かがあります。とにかくお勧め。

この短編集では特に表題でもある「死神とのインタビュー」が素晴らしいです。これはその名の通り死神に対してインタビューをしにいく男の話なのですが、現代における死の在り方が絶望的に描かれています(筆致は暗いわけではありませんが)。そして物語の終わりがほんとうに良い。物語というものに命を与えるのが余韻なのだということを、見事に示しています。

他方で、言葉が持つ力をぞっとするほど感じさせるのが、ハンブルクの大空襲を扱った「滅亡」です。ストーリーとは関係ないので(というよりも筋を明かしてどうこうという内容ではないので)、ラスト近くの箇所を引用してみましょう。

それを語ってくれた人はまた、比喩を使わないことばによって、どんな詩人もつくり出すことのできない形象をつくり出した。彼はこう語った――

すると一人の人がわたしたちのいる地下室にやってきて、言いました。さあ外に出なくてはだめだ。建物全体が焼けてすぐ倒れるぞ。でも、ほとんどの人は出ようとしませんでした。みんな、そこにいれば安全だと思いこんでいました。しかし彼らはみんな死にました。いく人かがその人の言うことに従いました。しかしこれがまたたいへんなことでした。やっと穴倉から這い出ると、外はあちこちで炎が燃え立っていました。いやたいしたことはない、と彼は言いました。わたしだってあなたたちのところへ行けたのだから、と。わたしは濡れた毛布を頭に巻き、這って外へ出ました。そうしてどうにか抜け出てきました。何人かの人は通りに出てから倒れました。でも、それにかまってはいられませんでした。(p.365-366)

言葉が預言になる瞬間とは、まさにこのようなときなのだと思います。

この一連の記事では、出版支援として以下のプロジェクト/情報へのリンクを毎回貼らせていただきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?