Books, Life, Diversity #26

ブックストア・エイド基金もいよいよ明日までになりました。この投稿も明日でいったんは終わりにし、最後はこれまでのまとめにしようと思っているので、きょうは最後にふさわしい、本にまつわる本の紹介をしていきます。というわけで第26回。

「新刊本」#26

秦隆司『ベストセラーはもういらない ニューヨーク生まれ 返本ゼロの出版社』ボイジャー、2018年

本書では、ニューヨークの独立系出版社であるORブックスを立ち上げたジョン・オークス(John Oakes)へのインタビューを軸にして、アメリカの出版事情にまつわる様ざまな歴史や物語が魅力的に描かれています。社名の"OR"は、恐らく共同創設者のコリン・ロビンソン(Colin Robinson)とジョン・オークスの頭文字から取ったものでしょう。

本書への唯一の不満は、タイトルの「返本ゼロ」についての言及が全体からすると少ないように思えることです(返本ゼロを目指すために、ORブックスは最終的に電子書籍とオンデマンド出版へ事業を集中することになります)。けれどそもそもハウツー本を求めていないのであれば、返本ゼロにするノウハウなどはどうでも良いことであって、重要なのはそこに至るまでの歴史的背景です。そしてこの本の魅力はそこにこそあります。著者の秦氏自身が長年ニューヨークでジャーナリズムや出版業界に携わってきたこともあり、登場する人びと(例えばジョン・オークスの父親であるジョン・バートラム・オークスや、息子の方のジョン・オークスが一時期働いていたグローブ・プレスの社主、バーニー・ロセットなど)は本当に生き生きと描写されていますし、出版事情もリアルで分かりやすく書かれています。

ちなみに、恥ずかしながらバーニー・ロセットという人を私は知らなかったのですが、D・H・ロレンスの『チャタレイ夫人の恋人』の無修正版やヘンリー・ミラーの『北回帰線』を出版した方だそうです。その他、サミュエル・ベケット、大江健三郎、ジャン・ジュネ、ウィリアム・バロウズ、ジャック・ケルアック、アレン・ギンズバーグなども出版したとのこと。これを読むだけでも凄いことが分かります。ぱっと本棚を見ただけでもグローブ・プレスに版権がある本がぞろぞろ出てきます。

サミュエル・ベケット『しあわせな日々/芝居』安堂信也、高橋康也訳、白水社、1995年(第2刷)

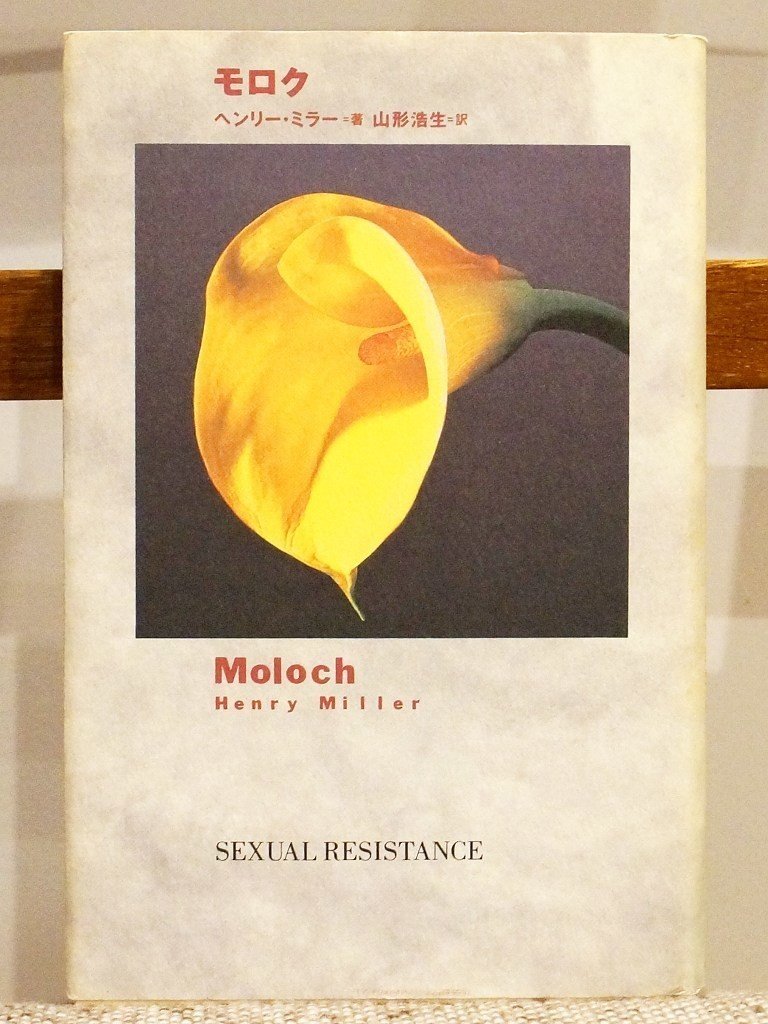

ヘンリー・ミラー『モロク』山形浩生訳、大栄出版、1994年

ウィリアム・バロウズ『裸のランチ』鮎川信夫訳、河出書房新社、1992年

あと、ジョン・オークスと一時期共同で出版社を経営していたダン・サイモンは後にセブン・ストーリーズ・プレスという出版社を立ち上げるのですが、ここからはノーム・チョムスキーの本が出されています。

ノーム・チョムスキー『9.11 アメリカに報復する資格はない!』山崎淳訳、文芸春秋、2002年(第6刷)

上記に挙げた作者たちが自分の趣味と合致しているからということもあるのですが、手元にある翻訳本の書誌情報を見ると(論文を書くときでもなければこんなところまではなかなか目を向けないので)、これらの出版社の影響がいかに大きいのかに気づき、驚きます。こういった出版社、編集者の働きによって、私のような日本語しか碌に読めない人間のもとにも素晴らしい本が届くのですね……。

あと、著者の秦氏がオデオン(先に紹介したジェイ・マキナニー『ブライト・ライツ・ビッグ・シティ』に登場するお店)に行ったときのこと、あるいは『ゲバラ日記』に関連してグローブ・プレス社のオフィスが爆破された話など、本好きな人間からすると興味深い小話もたくさんです。

というわけで、楽しく読むうちに米国における出版事情も見えてきますし、著名な作家が(直接ではなくても)幾人も言及されるので、米国の出版業界や小説に関心のある方にはとてもお勧めの本です。

「表紙の美しい本」#26

ピーター・メンデルサンド著・デザイン『本を読むときに何が起きているのか ことばとビジュアルの間、目と頭の間』細谷由依子訳、フィルムアート社、2017年(第3刷)

クノッフ社のブックデザインなどで知られる装丁家ピーター・メンデルサンドによる、デザインについてデザインによって(あるいはデザインを通して)考える「図解現象学」。山本貴光氏による解説もありますが、何よりもまず1ページ1ページが遊び心と実験精神に溢れており、読んでいて楽しいと同時に、まさにその本を読むという行為を行っている自分のなかで何が起きているのかを考えさせられる本です。

私たちは本を読む時、本の語句の意味を解明するために先まわりして考えておかなければならない。つまり予測していなければならないのだ。そうすることで、私たち読者は、直線的な書き言葉の行き詰まりや、ちょっとした停滞や、ずれや、不自然な区切りに対処する。

私たちは、見ろと言われたものを想像するが、見ろと言われるであろうものも、ページの先まで想像している。登場人物が角を曲がったなら、曲がった先に何があるかを(作者が語ろうとしなくても)推測しているのだ。(p.94)

こんな感じで、とても楽しく洒落たデザインになっています。メンデルサンド氏のサイトからは、彼がこれまでに手掛けてきたブックデザインも見ることができます。日本語本語版のデザインは折田烈氏(餅屋デザイン)によるもの。

「読んでほしい本」#26

ジャン=リュック・ナンシー『思考の取引 書物と書店と』西宮かおり訳、岩波書店、2015年(第2刷)

本紹介の最後を飾るにふさわしい、書物と書店を巡る、途轍もなく深い、けれども澄み渡った思想の書。一つ一つのパラグラフが、書物に対して私たちが普段抱いている漠然とした思いに、磨き抜かれた鋭利な言葉で形を与えてくれます。美しい装丁はサイトヲヒデユキ氏。

まあ、私の言葉などよりも、その一部でも引用した方がよほど良いでしょう。私はリンギス、バトラーと並びナンシーの思想が好きなのでたまたま書店で見つけて購入したのですが、出版者も書店も苦しい状況にあるいまこそ、本が私たちの生にとって欠かせないものであるという事実に強度を与えるためにも強くお勧めできる素晴らしい本です。

読者のもとに来たるのは、一個の世界である。この世界は、彼がみずからのうちに宿らせている世界の複数性に混じりに来る。読書とは、複数世界の組んず解れつであり、生滅のただなかにある宇宙進化論(コスモロジー)であり、書物の内部での、また、書物とその時間の宇宙形状誌(コスモグラフィー)とのあいだにも生ずる、最初にして最後の合同の特徴を、ポテンシャル、指数、それに漸近線で描きだそうという試みなのだ。(p.38)

そこから書店が、「店」と呼ばれるものを、すなわち、創意工夫を凝らし骨身を削った所産を人目に立たせ少しでもよく見せようとする場を往々にして支配している、提示の、顕示ないし開龕の、展示の、そして誇示の制度や風土を、ほかではみられぬ形で立ちのぼらせ、そしておそらく、かき立てもする場となるのである。どんな商品も、そのうちに、またそのうえに――まるでみずからの表面か相貌、光沢ででもあるかのように――、ほんとうの値段を記されている。商品においてはその生産の理由となる絶対的価値の、交渉も交換もできないほんとうの値段を。(p.57)

ほんとうの値段。たぶんそれは、同じように交渉も交換もできないものとしての、私たちの人生そのもの以外にはないでしょう。

この一連の記事では、出版支援として以下のプロジェクト/情報へのリンクを毎回貼らせていただきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?