スペシウム光線から、地球の未来を真剣に憂う一冊までー。5月に読んだ本、観た映画

5月に読んだ本、観た映画です。4月ぶんをサボってしまったので、一部先月に読んだものもある。映画はネタバレには配慮してますのでご安心あれ。長いです。どうか休みやすみご笑覧ください。

『正欲』朝井リョウ 著

「読んでほしい、感想を聞きたい」と借してもらった一冊。こんなにうれしいことありますか。ありがとう。

性自認や結婚のかたちが多様になり、それらについて話されるシーンは増えた。が、性的志向がオープンに話されることはほとんどない。さまざまな性的志向を抱え、同時に、そのことが生きづらさとなっている人たちが登場する。「多様性が許されるようになった」とは、ほんとうなのか?ほんとうのところは「はだざわりのよい多様性のみが許されている」んじゃないのか?「多様性のさらに外側で疎外されるボク」が語られる。そして、彼らが、なんとか「生きていく」姿が描かれていく。

物語のテーマとは少し逸れてしまうのですが、物語終盤で起きる、大也と、八重子の対話のシーンがぼくにとってハイライトだった。

「諸橋君も、もう多様性の時代なんだし、ひとりで抱え込むだけじゃなくてもっと」 「俺、ゲイじゃないから」 大也の声が、雲一つない大空へと吸い込まれていく。

「あいつから何聞いたか知らないけど、俺、あんたが思ってるような人間じゃないから」

あんた、という二人称の響きが、乾いた初夏の空気の中にさっと拡がっていく。 「だからもうほっといてくれよ」 大也は、玄関から八重子を見下ろす。 「私は理解者ですみたいな顔で近づいてくる奴が一番ムカつくんだよ。自分に正直に生きたいとかこっちは思ってないから、そもそも」

大也が「理解されること」を拒むことからはじまるシーン。佐々木と夏月の、本のコピーにもなっている「生き延びるために、手を組みませんか」という関係が成立した ーふたりにとっては、それは「成立した」にとどまるものじゃなく、文字通り世界にとどまるために不可欠なつながりに育っていくのですが、そのことも、それぞれがそれぞれのマイノリティ性を自己開示したところからはじまっている。そしてそのことは、普通なら、手を放すような出来事が起きたとしても、あたりまえのように関係を断ち切らない姿勢のベースにもなっている。

夏月は、たしかに愚かだ。浅慮な部分もたくさん窺い知れる。けれども、純粋な「あなたのことを、知りたい」という気持ちが、救うことがある。

「多様性の外側に追いやられている人たち」というテーマではなく、追いやられている彼らが、「自分のことを話し」「つながり直す」そのことの希望が印象深く残る一冊となりました。どうか同じ苦しみがあるひとにも、「自分のことを、話す」ということが起き、それが世界に留まる出来事になってほしいと思う。

おすすめ 7/10 自分のマイノリティ性に苦しむひと、多様性を考えたいひとには

『テスカトリポカ』佐藤究 著

すさまじかった。読了ししばらく経つけれど、ちょっと語る言葉をもちえない。ここに書かれていることは善悪論を超越していると思う。「超越している」ことでしか生まれない凄みが、それは物語に限らず、ある。そういう凄みをまとっている小説だ。

腕を液体窒素で凍らせ、ハンマーで砕くバルミロ。覚せい剤を打ち高度な心臓手術に向かう末永。ふたりの出会いによって生まれる、虐待される子どもを保護し、彼らを清潔に、丁重に育て、心臓をくりぬき行われる移植ビジネス。文字にすると、圧倒的な悪だ。けれども物語のなかでのそれは「悪」を超越している。聖書を読むぼくらは善悪で裁かれるが、聖書に書かれていることは善悪では裁かれない。地球に大洪水を起こした父なる神が善悪で裁かれないように。

超越する悪は神々しさを纏っていく。宗教はまさにそうだ。そういった次元で悪が描かれる。

いくつもの近視眼的な物語が描かれ、それらが交わり、編み込まれていく。なにも恐れず、粛々と遂行され、できあがる巨大なシステム。圧倒的な力で運用される盤石に見えるシステムに楔を打つのは、また悪と同じくらいに純粋な存在ー。というプロットもよかった。運用される巨大なシステムを破壊するのはいつだってinnosentな存在。なりたくなくても、修錬されシステムに組み込まれていく。なにかにたいして大きな力になれるなんてことも思わない。けれど、自分のなかのinnosentな部分は、生かしていたい。

おすすめ 9/10 物語のちからを感じられるひとには

『人新世の「資本論」』斉藤幸平 著

「なにに悩むか」は、そのひとらしさを表す、大切な素養だと思う。自分自身のことで悩み続ける姿勢からは不毛さを感じるし、かといって、大きな主語で語り続けるひとには違和感を感じる。それはあなたの言葉なんだろうか?大きな主語、たとえば、社会とか、そういうもので考える時間は5%ぐらいにしておきたいなと思っているのですが、「良い社会ってなんだろう」や「みんなで目指す社会」みたいな像にパラダイムシフトが起きた。

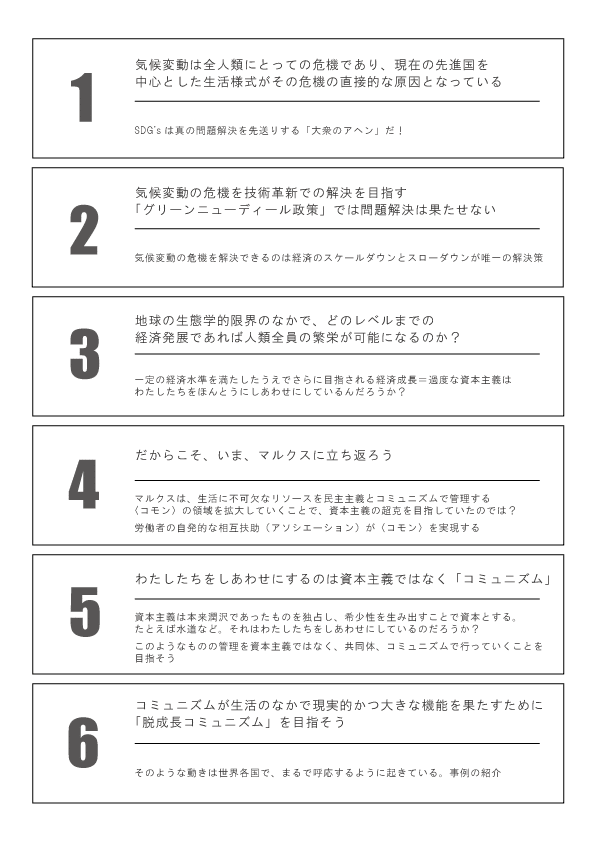

本書の主張を大きく項目で整理するとこのようになります。

印象に残った主張、考えかたをいくつか。

外部性

わたしたちの意識的あるいは無意識的な選択は、市場を経由せずに取引当事者あるいはそれ以外の第三者に及んでいく。たとえば。公害。主体者が工場、あるいはその工場を保有する企業であったとき、企業が享受するのは生産による利益。だけれど、その工場が稼働することによる環境負荷は、第三者に押し付けられる。というふうに、外部性の被害者は市場取引参加者以外に及ぶことが多い。経済学的にはあたりまえの話なんだそうだ。はじめて意識的になった。想像が及ぶ範囲でも、どれだけの負の外部性を目に見えない方々に押し付けていることだろう。

コミュニズム

本のなかではかなり重要な、要となる概念として紹介される。調べると日本語では「共産主義」だそうですね。そのニュアンスでは語られない。資本主義は「希少性」を生むことにより維持・発展される。たとえばブランド。この考えかたは、正しく規制されなければ、本来限りないリソースであるものも希少化させ、資本主義の原理にのっとり、アクセスするのにお金がかかるものになっていく。水道はそうだ。すべてを市場原理に任せるのではなく、コミュニティ単位で、民主的に、持続可能性を大切な価値観としながら共同管理していくことはできないだろうか?という提案がされ、現在進行形でおこなわれるさまざまな取り組みが紹介される。

コミュニズムの視座でさまざまな取り組みを見直すと、違った質感で立ち上がってくる。たとえば協同組合。また、地域単位でのエネルギーの自活を目指す取り組みなどは完全にコミュニズムの文脈で語ることができる。

さて、どうする?

このような「現在を俯瞰し問題点を指摘し、未来へ向けて提言をおこなう」型の本が陥ってしまいがちなパターンが「問題点の指摘は鮮やかだが、提言に現実味がない」というものだと感じている。コンサル出身の方が書かれるものなどはまさにそうだ。本書はその点でも、(すくなくともぼくには)とても優れた、現実的なものに思えた。提言の内容はこのようなものだ。

ひとつひとつは難しいが、また異なる文脈でそれぞれ必要性が議論されているものばかりなことに気づく。労働時間の短縮などは企業から提案されているし、エッセンシャルワーカーの賃金アップは現内閣の目玉になっている政策だ。

「本気を示せば」達成できるものだなと思うのだけれど、どうだろう?

そして個人に向けたできることとして書かれるのは、コミュニティの視点をもった取り組みを、小さくてもよいからはじめること。連帯すること。

この本に対する反論を想定してみる。この本へ強く反論するひともたくさんいらっしゃるのだが、大きく「そもそも理解できない」というひとと、「反論しなければならない立場にいる」の2つのパターンに分かれると思う。

そもそも、難しい

先輩がこの本を読んだと感想をツイートされていたのだけれど、内容は「わたしには難しかった」というものだった。そう、そもそも、理解することが難しいレベルの内容ではある。斉藤さんはものすごく丁寧に「理解しやすさ」を意識して書かれているのだろうが、たぶん、人間の脳の構造が「ファクトフルネスに物事をとらえる」「イデオロギーとの相関を整理しながら主張を理解する」ということに必要なカロリーが高く設計されているように思う。「読む」の訓練を受けていないひとにとっては、この本に書かれていることは「難しく、理解できない。よって実践する価値のないこと」になってしまうんだろうと想像する。そしてこの難しさは、そのまま、本に書かれている提案を実現することの難しさと直結している。どうすればいいんでしょうね。トップダウンで、半ば強制的にルールメイクし、結果的に順守してもらう方法しか思い浮かばないし、現実は、そうなっていると思う。でも、それで、いいんだろうか?その結果がいまの社会のように思えるし、もし万が一、トップダウンでの意思決定によって社会が良くなったとしても、みんな、それで、いいの?ぼくにはそれ、大切なものを明け渡しているように思えてならないよ。

マルクス自体を批判する立場にある方

共産主義は失敗したし、ソ連も中国共産党も人を殺しすぎている。それらをマルクスと絡め批判する立場にある方は、提案の内容がどうであれ、この本を否定せざるをえない。

資本主義から享受する既得権益が大きいひと

「使用価値経済への転換」はブランドそのものの否定だし、「画一的な分業の廃止」また「生産過程の民主化」は多くの重工業にとってはいままでのプロセスの否定になってしまう。

けれども、もう、そんなことを言っているヒマはないのだというのが、著者である斉藤さんの立場だ。そしてぼくも、その立場に賛同する。勉強不足で、深める必要があることは重々承知だ。きっとこの文章も見る人から見たらツッコミどころでいっぱいだろうと思う。が、いまのところ「コミュニズムには希望がある」と感じる。従来の共産主義もコミュニズムと訳すのなら、いま同時多発的に発生するコミュニズム的な運動はコミュニズム2.0とでもいえるだろうか。ただ、行き過ぎた左傾化は、アレルギー的に拒否されることも知っている。この哲学をどのように具体的な運動に盛り込むか。デザインが試される。

これから様々な取り組みを見るとき、また、もし自分がなにかをはじめるときに、この本に書かれていたことが浮かぶと思う。それは結果的に外部にいるだれかを苦しめていないだろうか?みんなでよりしあわせになる方向へむかっているだろうか?

勇気をもって、みんなでしあわせになる方向を、選んでいたい。

おすすめ 10/10 社会や、世界といった単位のことが少しでも気になる方には

『リンドグレーンと少女サラ 秘密の往復書簡』アスリッド・リンドグレーン サラ・シュワルト 著

『長靴の下のピッピ』などで有名な、20世紀を代表する児童文学作家、アスリッド・リンドグレーン。リンドグレーンのもとに、13歳の少女から1通の手紙が届く。数多くのファンレターを受け取る立場にあったリンドグレーンは、少女からの手紙に特別なものを感じ、丁寧な返事をし、そこからふたりの立場も世代も超えた往復書簡は30年以上ほど続くことになった。その手紙のやり取りを、サラの「勇気ある決断をもって」出版された一冊。

サラの手紙はたしかに感受性のするどさにあふれていたけれど、13歳にして精神科を受診していることや、その鋭すぎる感受性ゆえに生きることに困難さがついてまわるひとに思える。そのサラを、リンドグレーンは、エンパワメントし続ける。

サラの手紙には、今はさなぎでじっとしてあなたが、徐々に殻を破って、蝶々になろうとしていると思わせる何かがあります。

リンドグレーンがさらにかける言葉の美しさ、奥ゆかしさに何度も立ち止まりながら読んだ。さまざまなかたちの友情があるなかでここに書かれていることは、もしかしたら、もっとも尊いものに数えられるんじゃないかなと思います。リンドグレーンさん、サラが書いていることに対してもうほんとうに、徹底的に、価値判断をしないの。どんなネガティブなことでもまずサラのことを尊重する。そして意見を伝えるときは、これも徹底して「わたしは」という書き出し、iメッセージで語られる。これ以上ない世間的な名声を獲得していた作家が、なにものでもない少女にこれだけ向き合い、真摯にペンをとっていたということから学ばなきゃウソでしょと思う。

長靴の下のピッピを生んだことと同じくらい、ひとりの少女をエンパワメントし続けていたことが、ぼくには、とても尊いことに思えます。

おすすめ 7/10 このようなかたちの友情に興味がある方には

『自己への物語論的接近 家族療法から社会学へ』浅野智彦 著

「話をきくことは、ケアの文脈においてどのような役割を果たしうるか」について話していたところ、おすすめしていただき読んだ。本書の大前提は、ひとは、自分自身について語ることで自分自身についての認識を持つことができるということ、また自己変容が起きるとすると、その語りが変化することだということ。

本筋とは別になるのだが、印象に残ったこと。ケアの技術として「システム論的アプローチ」という概念が紹介されていた。

システム論的アプローチの代表的なものとして「家族療法」というものがある。クライエント個人ではなく、クライエントの家族全体を一つのコミュニケーションシステムであると見なし、個人ではなくこのシステムこそ介入の対象であると考えた

物語論のプロセスにおいてはシステム論は否定されていくのだが、それでも、システム論的な視座で介入されたかった。悪いものを特定し、それを変える、あるいは排除することが正義とされるアプローチには限界があると思う。これは、ケア的な話だけを想定してではなく。

「物語的接近」の本筋でいうと、わたしたちは無意識に矛盾を嫌う傾向があり、語りは「矛盾ないように、一貫性と完結性をもって自分で組み立てるもの」という基本的な傾向をもつ。なので「語り得ないもの」が生まれ、本の言葉を借りるなら「可能性の隠蔽」と「矛盾の隠蔽」がされ、ひとりだとその世界観を増幅し、強めていってしまう。なので、きき手に期待されることは、その物語が語りうる別の可能性を見つけ、語るひと自身の物語が変わっていくことをサポートする在りかたと書かれている。

どれほど首尾一貫しているように見える自己物語にも必ず「語り得なさ」がはらまれており、これを隠蔽し、見えなくすることによってはじめて一貫した自己同一性が産み出される。逆に自己物語を書き換え、これまでとは異なった自分を産み出すためには、この「語り得ない」ものを見えるようにすることによって、一貫性や完結性を内部から揺さぶっていけばよいということにもなる。

たとえるなら、「わたしは傷ついている、そしてその原因はわたし自身にある」という物語をもつひとに対し、「原因はわたしだけではなく、もしかするとあなたがいる環境がもつシステム的なものにもあるのではないか」という可能性が提示できたとする。その示された可能性を語り手がうけとめ、認識自体が変わるとすると、おそらく語りは「わたしは苦しんでいる、原因はわたしにもあるが、環境がそうさせてしまっている側面もある」というものに変わっていく。「物語の変化」だ。こうなってはじめて「環境に働きかけていく」という可能性がひらかれる。

「認識を変える」「受けとめかたを変える」ことのサポートを、キャリア論的な文脈では「リフレーミング」という。もちろんそれだけではないと思うが、きくことの大きな役割のひとつにリフレーミングがあると、ぼくは、経験として、知っていたなと自覚的になった。けれど「よし!リフレーミングしてやろう」といったスタンスはよくないと、直感的に思う。まずは、本の言葉を借りるのであれば「物語に耳を傾ける」ことからしかはじまらないことがあると思うのだ。それでいうと、この本はきくの先にあることと、その学術的な歴史、背景にフォーカスされている。もちろんそれらを知ることはとても大切で、そのような文脈で本書の評価は非常に高いようだ。

語りが生まれるというのはほんとうに奇跡だ。苦しいとき、その苦しみにフォーカスできるように人間はできていない。「わたしは、苦しい」ということから目を逸らそうとするのが苦しみの特徴であるとさえ思う。もっと、きくことに、丁寧に、きくこと、そこにとどまっていたい。どうやったら、きけるだろう。語りを可能にする態度があるとすれば、それは、どんなものだろう。きっと慎み深い、多くは語らない在りかたなのではないだろうか。ぼくは、そこに、留まりたい。

おすすめ 7/10 きくを考えたいひとには

『かかわり方のまなび方』西村佳哲 著

読むのは2度目。また読みたくなり、読んだ。必要なタイミングだったように思う。こんな問いから本ははじまる。

力を引き出すのがうまいとか、あの人といると伸びると言わせる人たちは何が違うんだろう。(中略)

どんな仕事の先にも必ず人間がいる。授業やワークショップや、調理や接客のような対人のそれはもちろんのこと、自然を対象にした仕事でも、ダムのような大規模設備を扱う仕事でも。私たちは仕事を介して、人にかかわり、かかわられて生きている。 で、この働きの質は、技術や心掛けもさることながら、その「人間」をどう見ているか?あるいは人間がどう見えているか?ということに大きく左右されるんじゃないか。 心から尊敬している人に半端な態度はとれないものだし、たとえば明らかに身体を衰弱させている人が目の前にいて、その人が口にする料理づくりを任されたなら、必要な丁寧さや慎重さは自然に伴われるだろう。

もう、ひとと関わる仕事にあるひと全員に読んでほしいとさえ思う。つかわれる言葉は難しくない。けれど、こんなに味わい深い本はなかなか知らない。特に印象に残ったことをいくつか。

「共感」「無条件の信頼」「自己一致」

カール・ロジャーズというひとが確信し、提唱した考えかた。もし「回復」などというものがあるとしたら、それはどのような態度によって起きるのか?

ロジャースは「共感」「無条件の信頼」「自己一致」の三つが揃っている相手の前では、人はその人自身の力でおのずと成長すると言っています。 彼はそこが革命的だった。「治療しよう」なんていう接し方では、人はその尊厳を回復しない。 そのためにはカウンセラーやファシリテーター自身が、自分の存在の仕方に意識的でなければならない。彼の有名な言葉に 「the way to do is to be」というのがあります。 相手の前で自分がどういられるか。そこが問われるわけです。本当にその相手のプロセスを信頼し、その人の枠組みで共に感じようとすることが出来るかどうか。同時に自分自身を失ってはいけない。自己一致を損なわずに、その人とともにあること。そしてより新鮮な生き方や人生に向かって、冒険に乗り出すこと。 存在に触れずにファシリテートして、人が本当に出遭ったり、再統合されたり、成長するわけはないです。

かかわり方を考えるときに、試されるのは、言葉の受け手ではなく、言葉を発する側の在りかただということに強く同意する。ぼく自身、人生が動いていった感覚がある出会いを振り返ると、カール・ロジャーズがいう3つが揃っている人が多かったかも。単純に、そんなひとが好きだ。このことは、いまの自分に大いに必要だった。大事にしたいし、この考え方を大切にする人生にしていきたいと、思う。

非構成的で、指示的であることを特に避けて”ノンディレクティブ"であろうとする

最近、自分のコミュニケーションにおいて気になることが、ワークショップの歴史のなかで整理されていた。「影響をあたえよう」みたいな世界観が気持ち悪くて仕方ないんです。「良いものをわたしたい」でさえ、まだ取り扱い方に困ってしまう。ほうっておいたらそういう自分が顔を出すので厄介ですね。

ぼくはまだともに時間を共有するひとに「影響をあたえたい」とか「変えたい」みたいなかかわりかたはできないな、と思う。その資格はまだないな、という感覚です。「良いものをわたしたい」でさえ、危うい感じがある。いつかできるようになるのかしら

— 中尾 岳陽 (@takeaki_0) May 13, 2022

で、そのような姿勢は、ワークショップの考えかたとして「構成的か/非構成的か」という整理がされるみたいだ。おもしろい。非構成的というのは、計画的ではなく、どのように受けとめられるかを手放す態度だと理解している。そのような場所で問題とされるのが「教えかた」ではなく、「かかわりかた」だと思う。

影響のデザインまで考慮されているのは、あさましいなと思う反面、すごいなという気持ちもある。見ようによっては非構成的であるのは「この言葉をどのように受けとめるかはあなたの自由意思にゆだねています」とも言え、そこには無責任さも感じるかもしれない。けれど、すくなくともいまは、非構成的な態度、かかわりかたを考える態度に、自分の重心は置いていたい。

本人の経験が不十分なうちに、よくまとめられた先達の知恵を与えてしまうことの弊害

このことも、教育者として西村さんは立ち止まり考えたいポイントだったようだ。これに準ずる話がよく出てくる。ぼくにとってはこの本が「よくまとめられた先達の知恵」そのものだ。そして、ぼくの経験は、圧倒的に不足している。「わかったつもりで読まない」をしたいと思った。そうすると「いまのぼくに特に刺さるポイント」が鮮やかな読書体験となった。

ほかにも「わかったつもりになれるけれど、まだいまのぼくには本質はつかみきれないもの」がたくさんあるんじゃないかと思う。それに気づいていたときにわいてくる感情は、敬意だと思う。

おすすめ 10/10 すべての、ひとの内面に関わる方に

『羊と鋼の森』宮下奈都 著

ピアノ調律師を目指すおとこのこが主人公。静かな、けれども深みのある小説だった。良かった。quiet water is deep、そのことを地でいくような小説。語り口と小説が身にまとう静けさももちろんだが、ストーリーも、しみじみ良かった。読みながら泣いちゃったよ。なにかを決める瞬間。覚悟をもって。長くないので時間的にはサクッと読めるのも良いです。Amazonのレビューでは「説明も少ない駄作」みたいなものが結構あるな。静けさから意味を受けとめる、感性が試される作品でもあるのね。

おすすめ 9/10 小説が好きなかた、疲れているかた

『流浪の月』凪良ゆう 著

半端じゃなかった。ちょっと、これは、すごい。主人公は、幼女誘拐事件の被害者として実名が報道され、デジタルタトゥーを深く刻まれた女性。

多くの人の中にある『力なく従順な被害者』というイメージから 外れることなく、つねにかわいそうな人であるかぎり、わたしはとても優しくしてもらえる。世間は別に冷たくない。逆に出口のない思いやりで満ちていて、わたしはもう窒息しそうだ。

苦しみを想像するのはいい。けれど「このひとの苦しみは、こういうものだろう」と、無意識でしてしまっていないか、厳しく見定められた。

美しい、色気のある文体。江國香織さんがだいすきだった。けれど、18歳のとき、もう読むのをやめようと思ったんです。素晴らしい文章だけれど。美しく儚く、けれど、他責と決別したかった。この本の文章から漂う色気は、江國香織さんを彷彿とさせる。そして同時に、自分自身の人生を自分で引き受けている。意味性もある。

おすすめ 10/10 物語が好きなかたには

映画|シンウルトラマン

2022年5月13日公開 樋口真嗣監督

” 浪漫というのはね 無力感を前に諦めないことを言うと 思うんですよ ”

良かった。しっかり観たひとはこの作品をシンゴジラと並べて語ることは不毛だとわかってもらえると思う。志向しているものがぜんぜん違う。リアリズムとひとつの大きな嘘が物語の骨格だったシンゴジラに対し、シンウルトラマンはキャッチコピー通り「空想特撮映画」を志向している。不毛だとわかったうえで。ぼくはシンゴジラよりも好き!!!!!

『DUNE 砂の惑星』で現代を代表する映画監督に名乗りをあげた、ドゥニ・ヴィルヌーヴの『メッセージ』が頭にチラついていた。メッセージもとても好き。絶対的な存在をまえにし、それでも自分自身を手放さずにいられるか、どのように在れるか。これはキリスト教が一貫して提示し続けるテーマでもある。

もちろんエヴァンゲリオンも激しく頭に浮かぶ。それにしてもシンゴジラもそうだったが、シンウルトラマンも「こんなの見たことない!」と思った。「こんなのみたことない!」と「好き」をいっしょに思うのは、あらゆるコンテンツにたいして最高の誉め言葉のひとつだと思う。庵野さんまじで心身を大切にこれからも作品つくってください。

おすすめ 9/10 映画が好きなかたには

映画|たちあがる女

2018年5月22日 ベネディクト エルディクソン監督

アイスランドで、音楽と自然をこよなく愛する女性が主人公。ふんだんにつかわれる民族衣装、民族音楽…… カルチャーとして素晴らしい映画でした。いきなり送電線を破壊するシーンからはじまります。ヤベえ……

かわいくて、いとおしくて、人生に大切なことがたくさん描かれている映画でした。怒涛のラスト。全体つうじてとっても良かったです…😌

おすすめ 10/10 映画が好きなかたには ミニシアター系が好きなかたには特に

文字数数えたら10000字超え。読んでくださりほんとうにありがとうございます。今月もいっぱい読んで観るぞ🥳

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?