「展覧会 岡本太郎」鑑賞記:『TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇』の元ネタを紹介する

2022年07月31日と08月01日、私は『TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇』(以下同作)再放送を視聴した([1],[2])。

同作の感想は、「TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇」で発表済である。

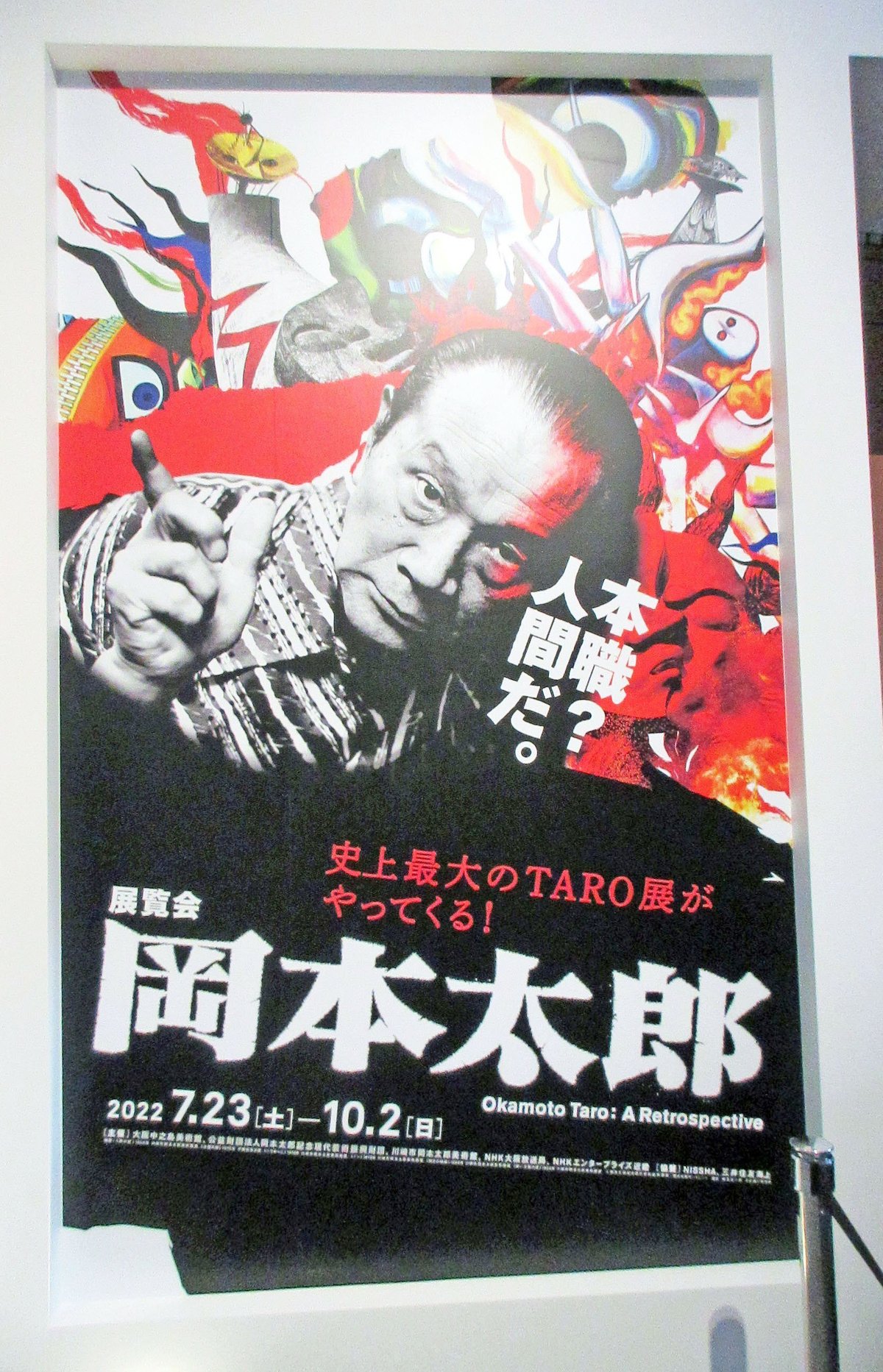

2022年08月22日、私は同作に触発されて、「展覧会 岡本太郎」(以下同展、大阪中之島美術館 4F展示室にて、2022年07月23日~10月02日に開催)に一般客として参加した(図01,02,[3],[4])。

同展では、岡本太郎(以下敬称略)の作品が多数展示されていた。

なお、私は岡本の作品だけでなく、芸術全般に関しては全く詳しくないので、同作に登場した登場人物や奇獣のモチーフになった作品群を紹介する。

本記事では、同作の元ネタである作品群を紹介する([5],[6])。

「若い太陽の塔」は、タローマンの元ネタである(図03)。

「生命の樹 全景模型」が展示されたが、オリジナルである「生命の樹」は太陽の塔の内部に展示されている。また、これはタローマンの内骨格の元ネタである(図04,5,6,[7])。

以下の岡本の作品群は、タローマンの技の元ネタである(5,6)。

「コントルポアン」:スラッシュ光線系の小技(図05)。

「明日の神話」:エネルギー波(図06)。

「千手」:拡散光線(図07)。

「雷人」:エネルギー波(図08)。

以下の岡本の作品群は、奇獣の元ネタである(5,6)。

「森の掟」:森の掟(図09)。

「梵鐘・歓喜」:歓喜(図10)。

「河童像」:河童星人(図11)。

「未来を見た」:未来を見た(図12)。

「駄々っ子」:駄々っ子(図13)。

「疾走する眼」:疾走する眼(図14)。

「みつめあう愛」:みつめあう愛(図15)。

「手―赤」:赤い手(図16)。

「手―青」:青い手(図17)。

「傷ましき腕」:傷ましき腕(図18)。

「午後の日」:午後の日(図19)。

「こどもの樹」:こどもの樹(図20)。

「太陽の塔」:太陽の塔(図21)。

「重工業」:ロボット怪獣重工業のデザイン画が「タローマンまつり」で展示されていた(図22)。

いずれの作品も、岡本の情念、特に反骨心を十二分に感じさせるものであった。言い換えれば、同作の元ネタである作品群を鑑賞しただけでも「お腹一杯になった」。

特に、「太陽の塔」は、万国博覧会、特に日本万国博覧会(1970)(以下大阪万博)の主題である近代主義、特に安直な進歩主義にだけでなく、日本人の価値基準である西欧的近代主義とその裏返しとしての伝統主義すなわち〝わび・さび〟的日本調にも異議を唱えるものである。

言い換えれば、岡本は「太陽の塔」を建てることで、西欧的近代主義と〝わび・さび〟的伝統主義を蹴飛ばして、原始と現代を直結させたわけである。これこそがまさに、対極主義の実践である。

岡本は日本人を、奈良時代から続く文化コンプレックスから解放しようとしていたのである。

実際、「太陽の塔」は大阪万博のシンボルとなっただけでなく、現在でも愛されている。

一方、岡本は大阪万博で、「人類の進歩と調和」というテーマを解説する職責を担っていたはずだが、テーマ展示の予算とスペースのほとんどを生命の誕生から原始社会の営みまでを描くことに費やした。他館が未来技術で影響力を競っている時に、生命の誕生、祈り、渾沌などを謳い、世界から仮面や神像を集めて呪術的な展示空間を現出させた。目的は、「万博の価値観なんか信じるな」や「人間の根源に帰れ」というメッセージを送るためだった。そして裏にはもう1つの動機があった。日本版ミュゼ・ド・ロムを創ることだった。実際、万博から7年後に、このときの収集資料がベースになって国立民族学博物館が誕生した。

その意味では、岡本が残した足跡は非常に大きい([8])。

私は子供の頃から、岡本の作品群が好きであるが、同作と同展を介してその理由をはっきり知ることができた。その理由は、これらの作品群が、円谷プロダクション制作作品に登場する怪獣を彷彿とさせるためである。

素晴らしい作品群を鑑賞できただけでなく、子供時代の疑問を解決させてくれたことにおいても、私は同作と同展に感謝している。

参考文献

[1] 特殊法人 日本放送協会(NHK).“概要”.TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇 ホームページ.https://www.nhk.jp/p/taroman/ts/M7359Q6PQY/,(参照2022年08月22日).

[2] 特殊法人 NHK.“#TAROMAN 一挙放送決定🔥”.NHK Eテレ編集部.2022年07月25日.https://twitter.com/nhk_Etele/status/1551507553435140099,(参照2022年08月22日).

[3] 特殊法人 NHK,株式会社NHKプロモーション.“展覧会 岡本太郎 ホームページ”.https://taro2022.jp/,(参照2022年08月22日).

[4] 株式会社 大阪中之島ミュージアム.“展覧会 岡本太郎”.大阪中之島ミュージアム ホームページ.展覧会.開催中の展覧会.https://nakka-art.jp/exhibition-post/taro-okamoto-2022/,(参照2022年08月22日).

[5] 株式会社 大阪中之島ミュージアム.“作品リスト”.大阪中之島ミュージアム ホームページ.展覧会.開催中の展覧会.展覧会 岡本太郎.https://nakka-art.jp/exhibition-post/taro-okamoto-2022/,(参照2022年08月22日).

[6] ピクシブ株式会社.“TAROMAN”.ピクシブ百科事典 ホームページ.一般.映像.テレビ.テレビ局.NHK.https://dic.pixiv.net/a/TAROMAN,(参照2022年08月23日).

[7] 大阪府日本万国博覧会記念公園事務所.“太陽の塔とは”.太陽の塔 オフィシャル サイト トップページ.https://taiyounotou-expo70.jp/about/,(参照2022年08月23日).

[8] 公益財団法人 岡本太郎記念現代芸術振興財団.“岡本太郎とは”.岡本太郎記念館 トップページ.AboutTaro.https://taro-okamoto.or.jp/taro-okamoto,(参照2022年08月23日).

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?