日曜大工デモクラシー|素人の玄人化、そして玄人の素人化

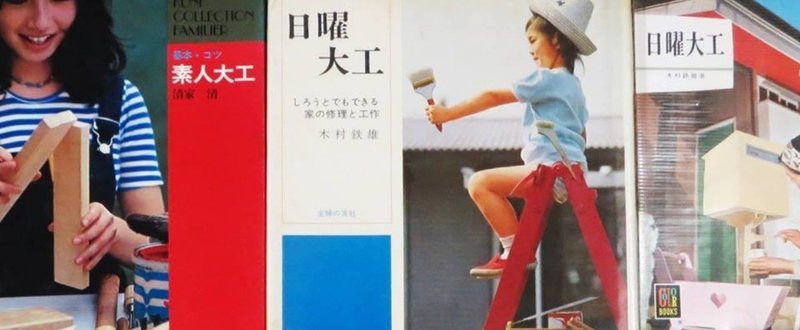

建築家・清家清(1918-2005)のたくさんある著書の一つに『素人大工:基本・コツ』(ひかりのくに、1975)があります。まさか清家さんが全部書いたとは思えないけれども、たぶん書いたであろう「はじめに」には次のように記されています。

日曜大工ということばも、私たちの生活の中にすっかり定着し、余暇に腕をふるうアマチュア大工も年々増えているようです。ところが、日曜大工というと大多数は男性です。(中略)この本のねらいは、女性にも大工の仕事を解放することにあります。家を建てるというような大仕事ならともかく、棚をつけたり、しょうじのたてつけを直すというような、いわゆる細工仕事は、かえって女性のほうが器用にこなせるはずです。さらに、最近では、家庭用の工作機械もたくさん市販されて、男性でないとできなかったような力仕事も、機械が代ってやってくれるようになりました。

時代ゆえか、やや性別役割分業に寄りかかった言葉ではありますが、女性にも・・・という語りの背後には、そもそも日曜大工が、専門家に委ねられていた大工の仕事を素人に解放する=大工技術の民主化であること。その動向を下支えするのは、家庭用の工作機械であることをうかがえます。

さらに清家は続けます。

この本によって、作る喜びと味わい、また、ものを作るのに必要なのは、りっぱな道具ではなく、作ろうとする意欲と、その場その場で考える創意工夫であることに気づいていただけると思います。

「日曜大工」による大工技術の民主化が、ひいては意欲と工夫に基づく主体性の育みへとつなげられていることがヒシヒシと伝わってきます。

DIYと日曜大工

2015年。DIYリノベーション元年とか、DIY女子といった表現がメディアにあふれ、DIYブームともいえる状況が出来しました。このDIYという言葉は、Do It Yourselfから来ているそうで、DIY警察的には「そんなもんタダの日曜大工であってDIYじゃない」みたな批判もあったりするそう。

じゃあ、DIYって何かと問えば、それはもともと1940年代英国の戦災復興運動、さらには60-70年代のカリフォルニアンイデオロギー、ヒッピー&ハッカー文化の流れに位置づけられるものだとかなんとか(※1)。

そんなDIYの定義からすると、そのほんの一端を占めるとされる「日曜大工」。いわば狭義のDIYと位置づけられる日曜大工は、日本では1960年代、さらに1970年代に一大ブームが到来しました。

その背景には安価な電動工具の普及(マキタ、東芝等)やホームセンターの出現(日本初は1969年)、余暇ブームの一選択肢としての注目などがあったとされます。

そしてもう一つの背景が第一次オイルショック(1973年)とそれに伴う景気の失速。「日曜大工」は不景気に流行する(だから今、DIYも流行ったのか)。まぁ「金がないから自分でやろう」「自分でやるのも楽しいもんヨ」と分かりやすい。

「日曜大工」に関する書籍はオイルショック後の70年代にのみ顕著かというとそうでもなく、1950年代ごろから数多く出版されてきました。「日曜大工」という言葉以外にも、「家庭工作」、「日曜工作」、「家庭大工」、「素人大工」といった書名も多く見られます。

実は「日曜大工」という言葉自体が、後発の語句で、戦前にはもっぱら「家庭工作」「家庭大工」などと呼ばれていました。デザイナー・金子至(1920-2013)が1953年の雑誌連載をきっかけに「日曜大工」と名付け流行語となったそうです。

金子は秋岡芳夫(1920-1997)らとともに工業デザイン会社KAKを結成。『アイディアを生かした家庭の工作』(雄鶏社、1953)を出版、テレビ出演や雑誌連載とメディア露出が続きました。素人が木工を通して生活の質向上を図った日曜大工ブームがここに花開きます(※2)。

民主主義実践としての日曜大工

その名も『日曜大工』と題する雑誌が1964年、日本日曜大工クラブにより創刊されました(後に『手づくり』に改題)。「日曜大工」はまず1960年代に、さらに1970年代に入って一大ブームとなっていきます。

関連する書籍や雑誌記事も数多く世に出ましたが、その背景には余暇時間の増加、マイホーム主義の進展などがったとされます。自ら手を動かす喜びを通して、大量生産品が身の回りを囲む家庭を美化することが課題となったのです。

そんなひとときを下支えしたのが安価な電動工具(マキタ、東芝等)の普及やホームセンターの出現(日本初は1969年)であったのも見逃せません。

自らも大工仕事に打ち込んだことで知られる民族学者・梅棹忠夫(1920-2010)は「日曜大工」と題する小文を書いています(朝日新聞、1959.1.22)。

アパートというものは、いわば規格化された、できあいの住宅である。その建設には、すむひとの個性のこのみはなにもはいっていない。個人の趣味性は、その規格化された枠のなかで、いかにすまうかという点にだけにしかあらわれない。

そんな住環境があってこそ、「日曜大工」の余地が生まれます。

翌年には社会学者・加藤秀俊(1930-)も「ホーム・ドライバーと日曜大工」(中央公論、1960.6)と題した論考を発表しました。

日曜大工は、せいぜい高いところに棚を吊って道具を片付けるというくらいのことで、本来のたのしみ目標である、家の美化など思いもよらないのだ。(中略)非代理的余暇使用は、直接的に物理的世界を対象とするのだが、それは同時に直接的に政治問題とつながり合うことを意味する。(中略)非代理的余暇使用を許さない社会・政治的条件をつかないかぎり、われわれの非代理的余暇使用はたのしいものになりえないのである。いいかえれば、「余暇」を楽しくするための政治闘争が、今日から未来につながるものとして組まれる必要があるとは考えられないか。

そう加藤は言います。なんか難しい用語が混ざってますが、要は「日曜大工」も十分にできない住環境への不満が政治問題につながるのだと。だから「余暇をたのしくするための政治闘争」が必要なのだと言うのです。

日々の労働から束の間の自由が得られる日曜日。「疎外された労働」から解き放たれる日曜日とは、「それがともかくも彼らに護ることが可能であり、また原則上護ることが許されている唯一つのもの」(三島由紀夫「日曜日」1950)。そんな日曜日に行う余暇行為こそが木工作業でした。「労働力の商品化」からの逃走、それとの闘争が「日曜大工」の舞台なのです。

さて、そんな「日曜大工」は、雑誌『暮しの手帖』とも深い縁があります。日常を丁寧に生きるというコンセプトゆえ当然でしょう。編集長・花森安治(1911-1978)も日曜大工をこよなく愛し、出版社内に工作室を設けるこだわりぶりだったといいます(※3)。

そのあたりのお話しは下記の記事でも以前触れました。

誌名に現れた「暮し」がまさに主題。それは日常性を通じて作用する「ミクロな政治」です。花森は言います。「民主々義の〈民〉は庶民の民だ、ぼくらの暮しをなによりも第一にするということだ」、「ぼくらはぼくらの旗を立てる」(「見よぼくら一銭五厘の旗」1970.10)のだと。『暮しの手帖』は戦後日本の「暮し」を民主主義実践として再編するメディアでした(※4)。

その一方で、日曜大工ブームの一因には、そもそも美化したいと思う「持ち家」の存在があったわけで、戦後の持ち家政策が結果として日曜大工や家庭園芸の下地になったのもまた興味深くあります。再び加藤秀俊の「日曜大工とホームドライバー」から。

自分の持家に住むということにということになれば、家にいろいろ手をいれて、それを美化することには甲斐がある。皮肉なことだが、政府の住宅政策が日曜大工を育て、シロウト園芸家を育てたのかもしれない。

そうした意味でも、日曜大工は戦後を象徴するトピックスと言えるのではないでしょうか。

素人の玄人化/玄人の素人化

日曜大工を下支えしたのは、安価な電動ドリルの普及、大工技術の手引き書、ホームセンターの充実した品揃えがあってこそです。言い換えるなら、素人の「日曜大工」への参入障壁を下げたのは、生産手段の進歩であり、工業生産によって実現したのだということ。「手づくり」を規格化・工業化が支えるというねじれた関係がそこにあります。

このねじれは、やはりその後の展開をちゃんと(?)さらにねじれさせていきます。高度成長を経た日本において「ぼくらの暮し」を取り戻す「日曜大工」の実践は、1970年代後半には頑なな「修道院主義」から、ある程度の妥協により社会に馴染ませていく「俗化主義」へと転換していくのです(中山茂『科学と社会の現代史』1981)。

具体的には、「日曜大工」のブーム化は、その行為自体をも商品化していく。人々は「日曜大工」を疑似体験すべくキット商品を組み立てることで、わずかながらも「ぼくらの暮し」を充足させる楽しみへと後退していきます。そんな日曜大工を梅棹忠夫は「木工業のイミテーション」、「趣味としての擬似木工業」と指摘しました(「情報の考現学」1988)。

日曜大工というものがある。休日に、家具その他の木工品を自分でつくるのである。そのための大工道具や、半製品化した材料の供給は、いまや大産業になった。とくに、しろうとのあいだで電動工具の普及はめざましい。これは木工業のイミテーションである。

さて、素人の参加を下支えする生産手段の進歩。その構図の延長線上にはどんな世界が見えるのでしょうか。建築家・村野藤吾(1891-1984)は雑誌『日曜大工』創刊の翌年、「デザイナー無用の論」を語っています(「わたくしの建築観」1965)。そこで村野は言います。

生産手段そのものが進歩すれば、それに加わる人間労働もまた、労働の質的変化を被ります。そしてつまりは素人でもできるような状態になってくる。特別に建築家を通じて、いわゆるデザインのようなものをしてもらわなくても、だれにでもできるような社会になってくると思うからです。またそういう状態にしなくてはならないと考えています。

そして村野は、「われわれの生活にとって一番必要なもの(=われわれが気持ちよく生きてゆくこと)をアレンジすることだけが、建築家の任務」なのだと語りました。たしかに今現在、いかにも建築家っぽいデザインは口当たり良くパッケージ化されたシンプルモダンなローコスト住宅的工務店支援ツールになって久しい(※5)。

ところで、日曜大工ブームの背景には職人の質低下もあったことを、民族学者の白水繁彦が指摘しています(「日曜大工」1977)。

「手づくり」のものが尊ばれるという背景には、昨今、よい職人が少なくなったということもある。素人の「玄人化」は玄人の「素人化」という残念な事実と表裏の関係にある。

この指摘は「日曜大工」について考える際、非常に示唆的です。「日曜大工」がもつ射程は、DIY警察が言うような「狭義のDIY」なんぞではなく、もっと広範な問題をはらんでいるのではないでしょうか。わたしたちひとりひとりにとっての「つくる」という行為に直結した問題として。

BIMやAIが今後さらに発展しても建築家は無用にはならないでしょう。とはいえ、建築を知らずとも建物がつくれる状況は補強されていくとすれば、むしろそれは、村野藤吾が「いらなくなる」と予言したはずの「デザインのようなもの」こそが前面化する「玄人の素人化」となるのかもしれません。

そうした動きとどう間合いを取っていくのかが今あらためて問われる時代にあります。

(おわり)

※1 芝山一「Do It Yourself.:第二次世界大戦のロンドンの廃墟からD.I.Y.という概念が生まれた・・・。」、『American D.I.Y.』、エイ出版社、2012

※2 臼井新太郎「秋岡芳夫とKAKデザイングループ」、『DOMA秋岡芳夫展:モノへの思想と関係のデザイン』、目黒区美術館、2011。

※3 小榑雅章『花森さん、しずこさん、そして暮しの手帖編集部』(暮しの手帖社、2016)。特に「日曜大工の面白さ楽しさ」という節を参照。

※4 葛西弘隆「花森安治と戦後民主主義の文化政治」、津田塾大学紀要、第50号、2018.3

※5 それは建築家のホームページにみられる、about、works、contactって英文のカテゴリーが小さく並ぶ背景が白っぽいウェブサイトという問題にもつながる(後藤連平『建築家のためのウェブ発信講義』学芸出版社、2018)。

サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。