21世紀型スキルを知ろう ①流れを知る

21世紀型スキルについてもう少し詳しく知りたいと思い、色々と調べたので、自分の健忘禄と整理も兼ねて記事を書こうと思います。

今回は、21世紀型スキルを知ろうと題して次の6つの記事にまとめたいと思います。各記事は投稿次第リンクを貼っていきます。

① 流れを知る(本稿)

② DeSeCoを探る

③ P21を探る

④ ATC21sを探る

⑤ OECD東北スクール

⑥ Education2030がラーニング・コンパスを発表したわけ

第1回目の今回は、21世紀型スキルがどのような経緯で必要と考えられ作られてきたのか、その流れを時系列で追いながら確認します。

時系列でさくっと流れを確認

では、早速さくっと時系列で21世紀スキルに関する流れを確認してみたいと思います。

1980年代 アメリカがOECD(経済協力開発機構)に対して学校教育の有用性を示す指標の開発を求める

1987年 INES(The Indicators of Education System programme・国際教育指標)事業開始

1988年 ほとんどのOECD加盟国がINES事業に参加

1991年 CCC(Cross−Curricular Competency)運営委員会立ち上げ

1995年 CCC予備調査終了

1996年 中央教育審議会で「生きる力」を定義(日本)

1997年 OECDがPISA(Programme for International Student Assessment・OECD生徒の学習到達度調査)の実施を正式決定

1997年 DeSeCoプロジェクトを実施(1997年から2003年まで)

2002年 P21(The Partnership for 21st Century Skills)設立

2003年 DeSeCoによる最終報告

2009年 ATC21s(Assessment and Teaching of Twenty-First Century Skills Project)発足

2012年 OECD東北スクール第1回集中スクール開催

2015年 Education 2030 プロジェクト フェーズ1(OECD Future of Education and Skills 2030プロジェクト)開始(2015〜2018年)

2015年 地方創生イノベーションスクール2030キックオフ(日本)

2016年 第3回 IWG(OECD Informal Working Group Meeting)で通称ロープ・モデルが示される。

2019年 ラーニング・コンパス(OECD Learning Compass 2030)を発表

2019年 Education 2030 プロジェクト フェーズ2(2019〜)

では、次にそれぞれの概要をまとめたいと思います。

INES事業(1987)とCCC運営委員会(1991)

そもそも、今の21世紀型スキルは、1980年代にアメリカがOECDに対して学校教育の有用性を示す指標の開発を求めたことに端を発します。OECDの発足にもアメリカの意向が大いに関わっていますが、それはまた別のお話。

アメリカをはじめとしたいくつかの国が、教育の成果を現す指標の必要性を感じていたこともあり、1987年12月に、国際的な教育成果の指標づくりを目指すためにINES(The Indicators of Education System programme・国際教育指標)事業が開始されました。翌1988年にほとんどのOECD加盟国がこのINES事業に参加しました。その後、1991年にCCC(Cross−Curricular Competency)運営委員会の立ち上げ、1995年のCCC予備調査などを経て、1997年、OECDはPISA(Programme for International Student Assessment・国際学力調査)の実施を正式決定しました。そして、1997年から2003年まで実施されたDeSeCoプロジェクトにおいて、PISAの指標の考察がされました。PISAは、これまでの学習到達度に関する指標では学校教育における限定された知識・スキルしか測定できないとして、非認知能力を含む領域、①問題解決と批判的思考、②コミュニケーションスキル、③政治的、民族的、経済的または社会的狩り、④自己概念を測定しました。

DeSeCoプロジェクト(1997)

DeSeCoプロジェクトは、アメリカの教育省と国立教育統計センターの協働、カナダの統計局の支援を受けながら、スイス連邦統計局が主導して実施されました。OECD既存の教育成果指標の分析から始まったDeSeCoは、その後、様々な能力概念を整理し再定義しました。この再定義されたコンピテンスをもとに、社会に求められる知識・スキルを経済学、心理学、哲学、社会学、人類学の5つの専門家によって、重要視されるキー・コンピテンシーを選択しました。その各分野で重要視されたコンピテンシーの共通点について更に検討し、優先すべきキー・コンピテンシーを議論しました。そして、選択されたキー・コンピテンシーを更に深めるためにCCP(Country Contribution Process・国別報告プロセス)を実行し、アメリカ、ドイツ、オーストリア、スイス、オランダ、ベルギー、フランス、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、ニュージーランドの12カ国からキー・コンピテンシーとその指標についての報告を収集しました。

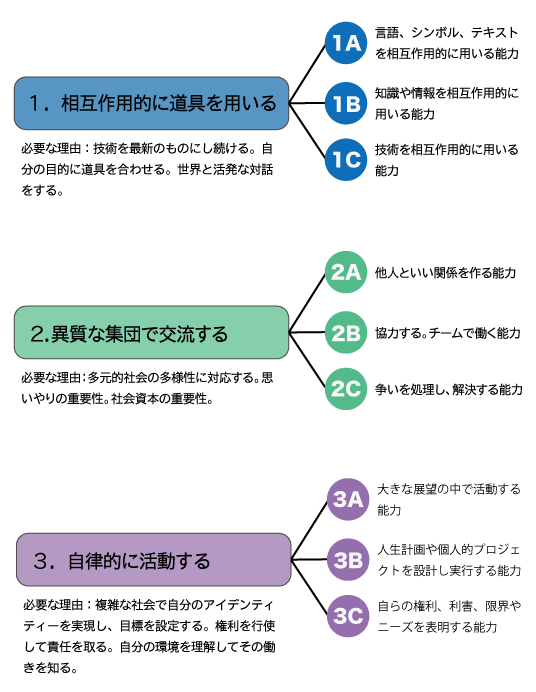

CCPの報告の後、キー・コンピテンシーの最終検討が行われ、2003年に最終報告書が刊行されました。その時似報告されたキー・コンピテンシー次の通りです。(図は筆者作成)

P21(2002)

P21(The Partnership for 21st Century Skills)は、2002年にアメリカでIT企業、アメリカ連邦教育省や全米教育協会など多くの教育団体の連携によって設立された非営利団体です。

変化していく社会でも活躍するために、21 世紀の職場で求められるスキルの体系的整理、既存の学校システムへの導入の仕方の検討が始まりました。

P21が提唱した学習領域は、基礎科目−3Rs(3つのR)と21世紀のテーマ、生活とキャリアスキル、学習とイノベーションスキル−4Cs(4つのC)、情報・メディア・テクノロジースキルに分類されます。(下図参照)

基礎科目とされている3RsとはReading(読み)、Writing(書き)Arithmetic(算術)です。いわゆる読み・書き・算盤ですね。って言うか関係ないですが、RってReading意外は2文字目ですよね。

学習とイノベーションスキルの4CsはCritical Thinking and Problem Solving(批判的思考と問題解決)、Communication(コミュニケーション)、Collaboration(協働)、Creativity and Innovation(創造性とイノベーション)です。

その他、21 世紀スキルとして 25 の能力を提案しました。これらを示したのが次の図です。(図はP21ウェブサイトより)

ATC21s(2009)

ATC21s(Assessment and Teaching of 21 Century Skills Project・21世紀型スキルの学びと評価プロジェクト)は、2009年1月にロンドンで、シスコシステムズ 、インテル、マイクロソフトをスポンサーとして発足し、2010年にオーストラリア、フィンランド、ポルトガル、シンガポール、イギリス、アメリカの6か国が加わりました。

ATC21sでは、21世紀型スキルを定義しているプロジェクトで、以下のように10のスキルを4つの領域に分けて説明しています。(図は英語表記から筆者が作成)

知識(Knowledge)、技能(Skills)、態度(Attitude)、価値(Values)、倫理(Ethics)の頭文字をとって「KSAVEモデル」とも呼ばれます。

OECD東北スクール(2012)

OECD東北スクールは、OECD(経済協力開発機構)が、東北の復興をサポートするため、福島大学や被災地の地方自治体と連携して実施した子供の復興への参画とグローバル人材育成を目的とした教育プログラムです。 2014年8月にフランス・パリで行われたOECDフォーラムに参加し、その成功から後継プロジェクト「地方創世イノベーションスクール2030」へと引き継がれました。

OECD東北スクールの活動は、地方創世イノベーションスクール2030は、後述するEducation2030に対して新しいキーコンピテンシーを策定するためのエビデンスを提供することになります。

Education2030(2015)

東北スクール・プロジェクトの影響を受け始められたと言っても過言ではないのが、Education2030(OECD Future of Education and Skills 2030)です。日本とOECDのバイラテラルプロジェクトとして地方創世イノベーションスクール2030へと引き継がれましたが、マルチラテラルプロジェクトとして、DeSeCoの再定義を目指すのがEducation2030です。

2015年から開始されたこのプロジェクトは、2015〜2018年のフェーズ1において、「2030年に望まれる社会のビジョン」と、「そのビジョンを実現する主体として求められる生徒像とコンピテンシー」を検討し、そのコンピテンシーの育成につながるカリキュラムや指導方法、学習評価などについて検討しました。

2016年には、第3回 IWG(OECD Informal Working Group Meeting)で通称ロープ・モデルが示されました。

そして、2019年にはラーニング・コンパス(OECD Learning Compass 2030・学びの羅針盤)を発表しました。

下の図は、ラーニング・コンパスの中で紹介されているOECD learning framework 2030です。

現在は、Education2030はフェーズ2に移行しています。

いかがでしたか?さくっと21世紀スキルの流れをさらってみました。それぞれについては、もう少し詳しく書いていきますが、DeSeCoから始まった21世紀スキルは、様々な経緯を経てEducation2030に至っていることが分かると思います。勿論、そう単純なことではないのですが21世紀型スキルの成り立ちについて知り、その目的や課題を知ることは、我々教育者にとって必要なことだと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?