自伝 ”光の啓示”「第6章 キャンパスでアートコンセプトを伝える」

こんにちは、現在は世界初の新技法「ホログラムズコラージュ」のパイオニアとして活動しているTakayuki Hibinoと申します。

定期購読マガジン「光の啓示」では、1989年の夏、私がアート活動を始めたきっかけになった光の啓示から現在に至るまでの経験や出来事を記憶にある限り綴っていく実話です。

世界情勢が急激に変化していく中で、16歳からきびしい世の中をサバイバルしてきた私の経験が少しでもあなたにお役に立てれば幸いです。

私のHPはこちら

http://takayuki-hibino.wixsite.com/takatyuki-hibino

第6章 セカンドミッション。のつづき 什麼生「そもさん」説破「せっぱ」

2020年 春

「光の啓示」のセカンドミッション

無から有を生み出す。

アーティストTakayuki Hibinoという

存在を世間に再び知らしめるアート活動が始まった。

ところが、

コロナショックが始まり、

2020年4月16日

全国に緊急事態宣言!発令!!

外出自粛。

制限だらけになった。

個展が開催できない・・・・・。

存在を世間に再び知らしめるアート活動に

いきなりのブレーキ。

ホログラムズコラージュを

最高に美しく見ていただくには

肉眼で見ていただくことだ。

写真や画像では、

ホログラムの虹色の輝きの変化が止まってしまう。

動画で撮影して見せることも試みてはいるのだが、

やはり肉眼にはかなわない。

存在を世間に再び知らしめるアート活動、

この15年間の技法研究の成果、

作品を発表するということが、

できないのだ。

アートコンセプトも発表できないのか・・・・・。

Takayuki Hibino Art Concept

Expression technique development Concept

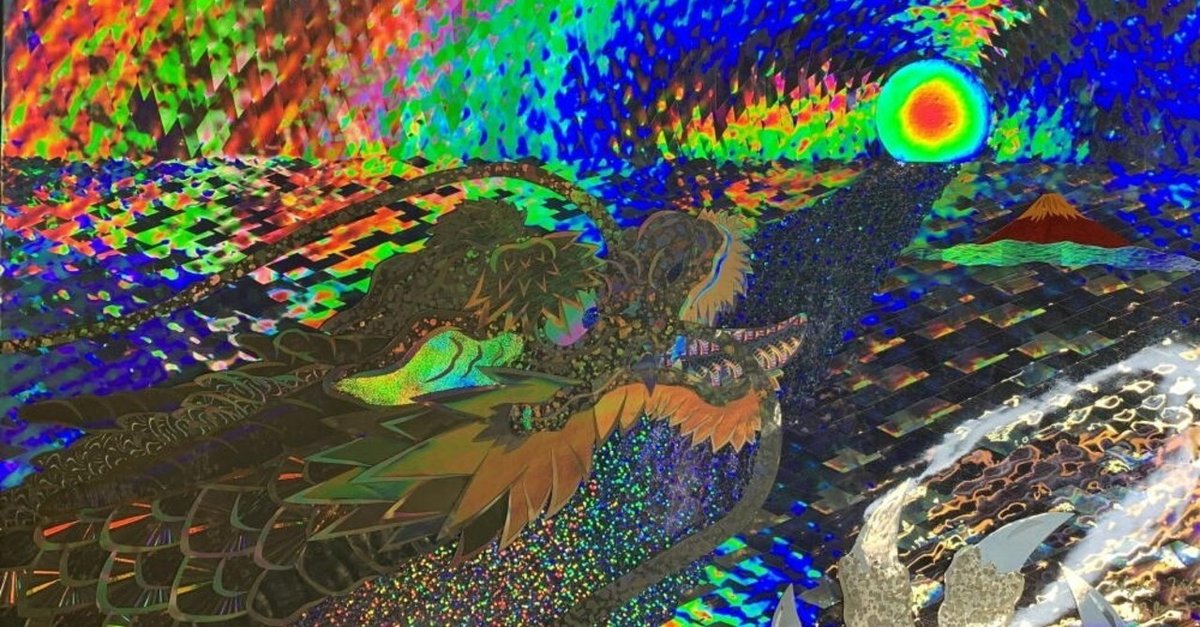

ホログラムを素材とした新表現技法の開発コンセプト.は、「虹をあやつる神秘の技法」である。

“Holograms collage” Art Concept

この新技法“Holograms collage”で制作された作品のArt Concept.は、「+時間」を具現化することによって鑑賞者へそれを再認識させ作品とシンクロさせ、「鑑賞者も作品の一部」となるである。

Originality of “Holograms collage”

“Holograms collage”の平面作品では、「2次元+時間」、そしてオブジェなどの立体作品では、「3次元+時間」となる。これは、表面にコラージュしたホログラムの虹色の輝き(波長)の変化(動き)によって、時間が生まれるからである。

この「+時間(時間を具現化)」が、“Holograms collage”の最大のオリジナリティである。つまり、光の波長(虹色の光)をコントロールし表現することである。

また、“Holograms collage”作品には、「正解がない」のもオリジナリティのひとつと言える。これは、作品に投射する光源の種類、時間、鑑賞者の目線(位置)、そしてその時の鑑賞者個々の精神状態とシンクロして毎回作品に対する印象が違うからである。

例えば3人で同じ”Holograms collage”作品を鑑賞すると、鑑賞者A・鑑賞者B・鑑賞者Cおのおの作品との位置(目線の距離)が違うため見え方がそれぞれの違うことになり、自己や他人との同調や反駁(違い)を再認識させる状況がおこる。そして、鑑賞者は作品の前で身体を上下左右に動かし作品と一体化していく、この鑑賞者と作品との対話の「時間」、つまり作品とのシンクロしているその情景(時間)が本来の作品であり、鑑賞者が見ているその作品のみでは未完成の状態といえるのである。

つまり、“Holograms collage”はその情景(シンクロ)を作り出すための装置としての作品を作り出すための技法にすぎないのである。

個展ができない制限された環境で

アートコンセプトと最高な表現(作品)を

発表して存在をつたえなくてはならないのに、

叶わないということか。

しかし、そんなに非観することでもない。

なぜなら制限された環境で最高な表現するといえば、

そう、キャンバス。

制限されたサイズの中での表現は、

キャンバスでいつもやっていることだ。

それに考えてみれば、

この世の中、社会は制限だらけ、

その中でみんないきている。

その制限の中で、

最高のパフォーマンスを出せばいいだけのことだ。

アート活動を30年以上続けていると、

アートとは何だろうと考えることがよくある。

一般的には、アートは問題提起といわれるが、

私的には什麼生「そもさん」説破「せっぱ」である。

什麼生「そもさん」説破「せっぱ」は、

おもに禅問答の際にかける言葉で、

什麼生「そもさん」は問題を出題する側が用いる表現で、

中国宋時代の俗語で、「さあどうだ」といった意味合いである。

その「そもさん」に対し、問題を出題される側は、

「せっぱ(説破)」と応えるのが一般的である。

説破せっぱ」で説き伏せるということだ。

チベットに曼荼羅の取材に訪れた時、

チベット密教の寺の境内でたくさんの若い修行僧同士で、

一生懸命この什麼生「そもさん」説破「せっぱ」を

見たが、その時に「光の啓示」は

私に什麼生「そもさん」とメッセージを送り、

それに対して、私は説破「せっぱ」と説き伏せる。

まさに「光の啓示」とその禅問答をいままでつづけきた。

その過程で出来た私の作品も、

鑑賞者に対して什麼生「そもさん」ということであり、

それを見た鑑賞者が説破「せっぱ」するという訳だ。

鑑賞者と私の禅問答でもある。

今回もコロナショックの制限のなかで、

アーティストTakayuki Hibinoという

存在を世間に再び知らしめるアート活動をするには

「さあ、どうする。」と「光の啓示」から

什麼生「そもさん」され、

それに対し、私がどう説破は「せっぱ」するのか。

「光の啓示」との禅問答というわけである。

さて、この「光の啓示」から什麼生「そもさん」を

いまのこの状況中で私がどう説破「せっぱ」するのか。

ベストな説破「せっぱ」を導きだすまで、

試しつづけていくだけだ。

つづく

よろしければサポートお願いします。いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!