【1話完結】グッバイ、お稲荷ちゃん

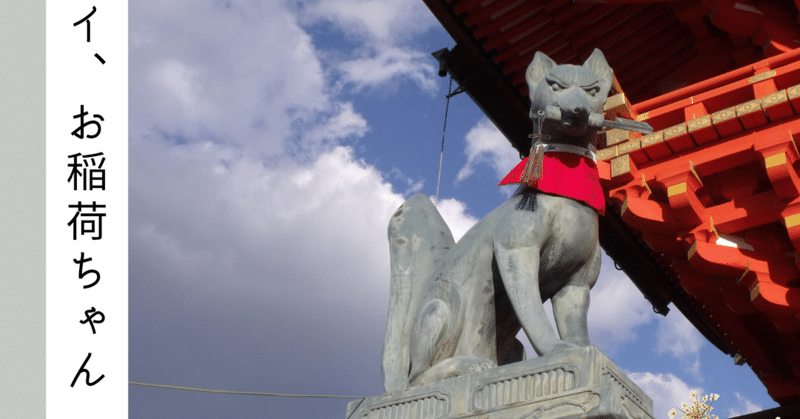

ありえない事をしてしまった。いや、ありえない事が起こったというべきか。莉子は神社にあるお稲荷様の像の前で肩を震わせていた。その手には狐のお面が握られていた。ただ彼の気を引きたかっただけ。

初めて彼を見かけたのは夏休み。塾に行く道程だった。莉子の住む街は『市』という名前を冠しているものの、開発の波に乗り切れなかった町村を寄り集めて出来た、野暮ったい街だ。都会の流行りものは二、三年経ってからこちらで流行り出したりするし、商店街もシャッターが閉じたままの店が目立つ。莉子の父はこのつまらない街の市長だ。市長の見栄なのか、はたまた教育熱心な母の一存なのか。莉子は県内で有名私立中学校の受験することになった。

同級生は皆、公立校に進学する。同じ小学校で塾に通っているのは莉子だけ。母から、誰に対しても敬語を使うように徹底して教えこまれ、同級生にも敬語を使うせいか仲の良い友達もいない。

とぼとぼと塾に続く道を歩いていると、稲荷神社の石段に男の子が座っていた。なんだか気になってじっと見つめていると、ぱちりと目が合ってしまった。子どもとは思えないほど整った顔立ちで、切れ長の目がとても印象的だった。莉子は視線を逸らし、俯きながら男の子の前を通りすぎた。

その男の子は次の日も、その次の日も階段に座っていた。莉子は気になってしょうがない。次の日、ついに莉子は男の子に話しかけた。

『あの、毎日ここで何してるんですか?』

男の子が眩しそうに莉子を見上げた。自分の後ろに誰もいないことを確認して、ようやく自分に話しかけられたことに気付いたようだった。

『狐を待ってるんだ』

『狐?』

問い返したつもりだったが、それきり男の子は何も喋らなかった。莉子は憤慨した。顔が良ければなんでも許されると思うなよ。街の有力者の娘で、お嬢様育ちな莉子にとって無視されるということ自体あまり経験したことがなく、実に腹立たしいことだったのだ。あの端正な憎らしい顔を道路に写して、力いっぱい踏みつけながら塾へと向かった。

そういえば、と莉子は思う。家に狐の面が飾られていた。あれをかぶって驚かせてやろうかしら。どうせなら、耳としっぽも買って、それなりに見せてやろう。莉子は悪巧みにドキドキと胸が高鳴った。家と塾との往復、無味乾燥な夏休み、ちょっとだけ冒険の香りがした。

莉子は塾から帰ると、トートバッグをベッドの上に放り投げ、父のコレクション部屋の奥から狐の面を掘り出した。埃かぶっていたが、丁寧に布巾で拭き上げると、なかなか見栄えのする面だ。

塾は十四時から。それまでにファンシーショップで耳カチューシャと狐のしっぽベルトを買って準備万端整えた。こんなことにお小遣いを使ったなんて知れたら、母から大目玉を食らうだろう。でもこの高鳴る気持ちは抑えられない!

こそこそと街路樹の陰に隠れながら、莉子は目的の場所へと近づいた。が、石段には誰も座っていない。莉子はがくりと肩を落とした。そして、急に恥ずかしくなってきた。すぐその場を立ち去ろうとしたが、石段の上の赤い鳥居から吹いた風が、莉子の長い黒髪を揺らした。胸が騒いで、普段は登らない石段を駆け上がった。

本堂の前の石造りの台座にきちんと座るお稲荷様の石像を、じっと見つめているあの少年を見つけた。少年に吸い寄せられるように、莉子は一歩一歩、距離を縮めていく。腕を伸ばせば肩に届きそうかという時、パッと少年が振り返った。ざんぎりの黒髪ふわりと揺れて、涼やかな細目が莉子を捉える。目が合った瞬間、ドキンと莉子の胸が跳ねた。

『きつね・・・。君、狐!?』

この視界の悪さ、こもる吐息。指摘されて思い出した。莉子は今、狐だったのだと。どう答えたものかと返答に困っていると、肩をがっしりとつかまれ、細い目を精一杯見開いて、上気して頬を赤くした顔が、ほんの数センチまで近づく。

『狐だよね! すごい、本当にいたんだ!』

少年の勢いに圧されて、莉子はうんうんと必死に頭を上下に振った。少年は莉子の肩から手を離し、きらきらとした眼差しで莉子を上から下へ、下から上へ、何度も何度も見返していた。その時も相変わらずドキドキと鎮まらない胸に手を当てて、なんとか落ち着こうとする。思うことは一つーーーなんなの、こいつ!

『僕初めてなんだ、狐。母さんに報告しなくちゃ』

やめてくれ、と心で叫ぶ。相手があまりにも興奮しているので口を挟む隙がない。

『行こう! 見せたいものがあるんだ!』

手を掴まれ、そのまま本堂の裏へと引っ張られる。心臓の音がずっとやまなくて、もう元には戻らないんじゃないかと、莉子は心配になった。手を引かれながら、足元が見えない中を、転ばないようについていくので必死になった。ようやく少年は立ち止まる。二人で抱いても手が回らないほどの樹幹。御神木が夏の陽射しから本堂を守るように佇んでいた。鳥居から見た本堂の上に緑は見えていたが、それがまさか一本の御神木だったとは。驚きのあまり声も出ない。複雑にからみあった枝の隙間から、流れるような光の粒子を呆然と見上げている莉子の袖がぐいっと引かれる。少年を見ると、御神木の傍にうずくまって、莉子の指くらいの太さの木を指差した。

『これ、俺が植えた。その大きいのは母ちゃんが植えた』

木、と呼ぶにはあまりにも頼りないそれを愛おしそうに少年は見つめている。

『君を見つけたら、真っ先に見せようと思ってたんだ』

にっと少年が笑う。莉子も釣られて笑ったけど、仮面に隠されてきっと分からなかったと思う。それから神社の中をくまなく案内された。周りを歩いて一周しても、せいぜい十分足らずの神社なのに、少年の案内に従ってあれやこれや見ていくと、太陽が傾いたことにも気付かず、辺りは夕暮れの気配が漂うようになった。

『もうこんな時間になっちゃった』そう言ったのは少年の方。『お母さんに叱られちゃうから、また明日。ことば、今度教えるから』

少年は莉子に【喋れない子】というキャラ設定を施し、風のように去っていった。残された莉子は仮面を取り、紫混の夕焼け空を仰ぐ。

ーーーありえない事が起こった。私が塾をサボるなんて。

耳としっぽは持って帰るわけにはいかないから、家の近くの空き家の玄関に投げ入れてきた。立ち入り禁止とばかりに家の周囲にロープが張ってあるから、そうそう見つかることはないだろう。母に叱られるのはこっちだ、と心の中で毒づく。もう目の前のはずの我が家。もっと遠く、遠くなれと願わずにはいられない。しかし、帰らないわけにもいかない。辺りの暗さが濃くなっていくにつれ、帰れ帰れと急かされている気がした。

玄関の扉を開けると、すぐに母が飛び出してきた。

『いったい、どうしたの!? なにか事故に巻き込まれたんじゃないかって心配で』

さめざめと泣く母の問いに莉子は応えない。応えようがない。すべて自分が悪いのだから。張り手の一発も覚悟していた。後から父が出てきたことに、莉子は静かに驚いていた。最近、とんと家で姿を見なかったのに、娘が心配で帰ってきたらしかった。

『莉子、おかえり。部屋へ行ってなさい。母さんと話があるから』

部屋へ行ったふりをして、リビングのドアにそっと聞き耳を立てる。

『お前が追い詰めたんだろう』

『だって、あの子の将来のために、今が一番肝心で』

『それで莉子が精神を病んでしまったら元も子もないだろう』

ーーーえ、私、正気を失ったと思われてるの? あまりにすっとんきょうな両親の会話に、湧いてくる笑いを必死に噛みころす。両親の会話から、母からのプレッシャーに負けて逃げ出したと思われていることを知った。夏休みにひとりだけ塾に、父の主張はそんなものだったが、他の子がうらやましいと思ったことはなかった。親に、先生に、同級生に、自分を理解出来るなんて思わない。密やかな絶望を味わいながら莉子はその場を去った。

莉子は足音に気をつけて部屋へと戻った。今回の一件で、自分は思ったよりも良い子ではなかったと知った。塾をサボったことも、親を心配させたこともそれほど悪いと思ってやしないからだ。ただ、ただ少年が莉子の嘘を信じてしまったことは、胸にちくりと刺さって、罪の痛みを感じていた。

ーーーピンポーン、と家のチャイムがなった。誰だろう? もう夜の九時をとっくに過ぎているのに。莉子は部屋から出て、階段の上から下階の様子を伺った。

声から察するにどうやら叔父のようだった。叔父は父の弟だ。建設会社の偉い人で、市長選挙の時も叔父さんのお陰で当選したと父は泣きながら叔父さんにと抱き合っていた。

ーーーなんだ、叔父さんか。あまり興味のそそられない来訪者だった。莉子は部屋を出たついでにトイレにでも行こうと、階段を下りた。リビングから父と叔父さんの大きな声が漏れ聞こえてきた。

『いやー、明日の下見に行ったらびっくりしたよ。莉子ちゃんが耳としっぽつけて走りまわってたんだもの』

『その節はどうも。娘がご迷惑をお掛けして』

『まあまあ恵美子さん、見つかって良かったじゃないですか』

『その話はもう終わった。莉子の話をしに来たわけじゃないだろう』

『当たり前だよ兄さん。商業ビルのテナント、必ず満杯にしてくれよ』

『それはなんとかする。ただ、大丈夫なんだろうな、近隣住民は。反対運動とか勘弁しろよ』

『大丈夫、大丈夫。あの辺は新興住宅ばっかりだからさ。反対運動どころか、ウェルカム商業ビルよ』

いやらしい大人の笑い声。莉子は酒の席に巻き込まれないうちに部屋へ戻ろうとして、足を止めた。

ーーー今、下見って。莉子は慄然とした。今日、あの男の子と遊んだ神社が取り壊されようとしている。しかも自分の家族がそれを企んでいる。嘘をついたことで胸に刺さった罪悪感という棘が、深く深く莉子の胸に食い込んで、その夜は一睡も出来なかった。

陽が昇ると同時に、莉子は家をこっそりと抜け出した。立入禁止のロープをくぐり、隠してあった変装グッズ一式をすぐに装着する。外に出ると、どこからか声を掛けられた。

『ちょっと、お嬢ちゃん。そこは立ち入り禁止だよ』

自転車に乗ったお巡りさんだった。ここで捕まったら家に連絡されるかもしれない。莉子は全速力で、神社に向かって逃げ出した。

『こら、待ちなさい!』

追いつかれないように、夏のぬるい風を切り、地面を懸命に蹴った。しっぽがいちいち足に当たって邪魔だ。面の中に暖気がこもって息苦しい。でも止まりたくない。お巡りさんは自転車で、到底逃げきれるはずはないけど、火事場の馬鹿力というやつか、なんとか神社の石段が見えるところまで走ることができた。が、もうフラフラだ。限界だ。足がもつれる、倒れそうになった時、莉子の腕はぐっと捕まれた。振り返る気力もない。

『こら、坊主! いきなり出てきて危ないだろ!』

ーーー坊主? お坊さん?

『この子に触るな』

聞き覚えのある清んだ声。だが明らかに怒気を帯びていた。胸に手を当て息を整えながら、顔を上げると、何事もなかったかのようにお巡りさんの乗った自転車が通りすぎていった。

『大丈夫?』

あの涼しい切れ長の目が莉子を覗き込んでいた。にっこりと微笑まれると、疲れが飛んでいった気がした。

ガガガッ! ドドン!

石段の上から大きな音が響き渡る。工事は既に始まっていた。莉子の腕を掴む手が、少し強くなった。手遅れだった。いや、ここに来ても何も出来ないことは分かっていた。自分に出来ることを一晩中考えて、出た答えは、何も出来ないだったんだから。

『人間は嫌いだ』

隣の男の子がぽつりと呟いた。

『君は、これからどこに行くの?』

少し間をおいて、あーそっかと男の子がひとりごちる。

『喋れないんだったね。もしよかったら僕たちと一緒に来ない?』

莉子は工事が行われている神社の鳥居を見上げて、軽くうつむく。ふるふると首を横に振った。男の子は、そっかと物悲しげに微笑んだ。

『せっかく会えたんだから、また遊んでね』

莉子の腕を離し男の子は走り去っていく。角を曲がる瞬間、男の子のお尻から、しっぽが生えているのを、莉子は確かに見た。

ーーー狐はあの子だった。しばらく呆気にとられて、男の子が消えた角を見ていた。そして、昨日の、男の子が見せてくれた【木】のことを思い出した。あの【木】だけでも救いたい。そう思った時には莉子の足はもう動いていた。疲れ果てたはずの足にまた力がこもる。

石段だ。辛い。もう間に合わないかもしれない。でも、男の子のために、自分のために、あの【木】はきっと必要だ!

息をぜぇぜぇと切らして、莉子は石段を登りきった。すでに本殿の半分は壊されている。なんとか裏に回らなければ。首から砕けて地面に落ちたお稲荷様の像が無表情で莉子を見ている。

『おー、莉子ちゃん。どうしたんだい? ここは危ないから早く下に』

鳥居の下で息を整える莉子に、そう声を掛けてきたのは叔父さんだった。昨日の酒の臭いを漂わせている。

『昨日から思ってたんだけど』膝に手をつき、吐息混じりに『なんで私って分かるのよ!?』

叔父さんが目をぱちくりさせてる間に、莉子はまた走り出した。

『莉子ちゃん! あー、もう、どうしちゃったんだあの子。すまんが、重機を止めてくれ。五分で済むから』

叔父さんは莉子の後を追って、本堂の裏手へと急いだ。しかし、莉子の姿はどこにも見当たらなかった。

もう肺と心臓が、一緒に出てきそうだ。莉子はなんとか目的の場所へ辿り着いた。すぐに叔父さんが来るはずだ。急がなければならない。莉子は【木】の周りを手で掘っていく。土の湿った香りがむっと鼻につく。スコップくらい持ってくればとも思ったが、そもそもこれは計画にないから準備のしようもない。爪の間に土が入り込んで、どんどん痛くなってくる、でも急がなければ。もしかしたら、話せば分かってくれるかも、いや分かってくれない可能性の方がきっと高い。考えを巡らしながら、莉子はとにかく掘る。汗を流しながら、自分を励ましながら掘っていく。

すっ、と土で汚れた莉子の手を白い物が覆った。あまりに白くて、透き通るようで、それが手であることに気付くのに時間がかかった。

『莉子ちゃん、ね』

その声は、驚くほど現実味がなくて、まるで鈴の音のようで、でも、しっかり莉子の耳に届いた。

『ありがとう。もう、いいのよ』

莉子が顔を上げると、白い着物を着た、背の高い女性が膝を曲げて莉子を見ていた。切れ長の目はあの男の子に似ている気がした。女性は莉子の顔からお面をするりと外した。涙でぐしゃぐしゃの莉子の顔が表に出る。あらあらと、女性は微笑む。

『とても珍しい物を持っているのね。でもこれは、人間が持っていてはいけない物よ』

莉子は、その女性のしなやかで優美な、まるで社会で習った古典芸能を見ているような一挙手一投足に目を奪われていた。

『このお面は人間には見えないのよ。だから人間の手に渡るはずがないのだけれど。それに、私もあの子も、人間には見えないはずなのに』

あの子とはきっと、狐の男の子のことだ、と莉子は思った。ということは今、目の前にいるこの女性は母親。

『あなたとあの子のこと、ずっと見ていたわ。ごめんなさいね、あの子、人間が嫌いだから。話しかけられたのも初めてだと思うけど。でも、あなたが狐の格好してきた時は、ククク、ごめんなさい、ちょっと笑っちゃったわ』

目の前の女性はなんだか楽しそうに見える。この狐の親子は、この神社が住み処で、今まさに取り壊されている最中なのに。莉子にはそれが不思議だったが、狐の母の話を遮る気にはなれなかった。

『この面は、狐に化けることが出来る面なの。でもその相手は人間じゃなくて狐。この面を付けている莉子ちゃんを人間が見ても、この面すら見ることが出来ないわ。狐が人間に化かされるなんてね。あの子も未熟だわ』

ふふ、と微笑んで、半壊した本殿を見つめる。その姿は、一体の完成された日本人形のようで、莉子は見惚れてしまった。

『私も未熟ね。ここを守ることが出来なかったんですもの』

莉子はハッとして、すぐさま立ち上がり、深々と頭を下げる。

『あの、ごめんなさい。私の父のせいで』

狐の母は、莉子の頬にすっと手を当てて、頭を上げさせた。

『違うわ、莉子ちゃん。あなたのお父さんはね。弟に頼まれただけよ』

『え、じゃあ叔父さんが』

狐の母は首を横に振った。長い綺麗な黒髪が揺れる。

『それも違う。あなたの叔父さんも、建設会社の社長に命令されただけだもの。その社長も自治会の人に頼まれ、その自治会の人もこの現状を憂いた人に。そうやって連綿と続く繋がりの中で、なるべくしてこうなってしまったのよ』

『でも、それじゃあ、誰の責任か分からないんじゃ』

『分からなくていいのよ。誰かを責めても、恨んでも、止められないものは止められない。元には戻らない。こういう場所を取り壊す時はね、社を移したりするのよ。でも、それも私たちからすれば、何の意味もない。一から出直しだから』

人間の身勝手さを聞くと、人間の莉子でさえ辟易とする思いだった。でも、と狐の母は続ける。

『でもね、ここも、三百年前に誰かの故郷を奪って出来た場所なのよ。ここだけではないわ。どこも同じように、開発や災害で奪われてきたものばかり。たまたま次は私たちの番なのよ』

にこりと笑って、狐の母はまた半壊した神社に視線を戻した。

『それでも、私は、ここを壊すことは許せない』

拳を握りしめながら、そう言ったのは莉子だった。

『私は、父も叔父さんも許せない。あまりにも勝手で。でも、おば・・・お姉さんの話を聞いてたら、そう思った私もきっと、身勝手で』

話がまとまらなくて泣き出しそうな莉子を見て、狐の母は笑った。

『あなたがそう思うことも、また自然よ。莉子ちゃん、あなたは自然のまま生きた方が良いわ。きっと、その方が楽しい』

狐の母は莉子の手を取り、ぎゅっと何かを握らせた。

『あなたのついた嘘であの子もとても楽しい思い出が出来た。それでいい。まあ、機を見て本当のことを話すわ。町であなたと偶然会って、憑かれでもしたら困るから』

じゃあね、と狐の母が言うと、着物の体が足から、すぅと消えていく。

『それと、私はもう三百年も生きてるから、おばちゃんどころかお婆ちゃんでもいいのよ』

もう肩まで消えている狐の母に、名残惜しそうに問う。

『あの、名前は』

もう半分透けている顔で微笑む。

『悟よ』

誰の、とは言ってなかったが、狐の母にはお見通しだったようだ。握った手を開いてみると、植物の種が、ころんと手の平で転がった。

・・・・・・

莉子はトントンと靴を鳴らして、玄関のドアを開ける。

『行ってきます!』

母は心配そうに、娘を見つめる。そんな母をよそに娘はどこまでも明るい。

『お母さん、今日の晩御飯はカレーがいいな』

敬語を使わなくなった娘に、戸惑いを隠せず苦笑いを浮かべる。返事はうまく出来なかったが、明るく手を振って塾へ行く娘に、なんとか手を振り返した。

莉子は道路に出るやいなや走り出す。肩で風を切り、足で地面を蹴る。二日連続で塾をさぼってから一週間、莉子の出発はずっとこの調子だ。神社まで走り抜き、新しく買った腕時計で時間を見る。あの時より速くなった、たぶん。息はまだ切れる。

ガガガッ! ドドン!

相変わらず、辺りに響く工事の轟音。昨日来た叔父さんの話では、近隣住民からの苦情も寄せられているという。

石段の上に作業服姿の大人が見えた。手を合わせて頭を下げている。お世辞にも控えめとは言えない壊し方で、大きな音を立てて赤い鳥居がクッキーのようにバリバリと壊れていく。

『まだまだ未熟だ』

鳥居が壊されるのを一部始終見届けた莉子は、そう呟いた。家から疾走してきた莉子の足は軽い。天を仰いで、深呼吸。夏鳥が建設地を軽々と凌駕し、大きな雲が地上に巨大な影を落とす。負けてなるものか。さあ、塾に行って勉強だ。その日、莉子が庭に植えた種が青い芽を出した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?