BEロード1兆・1000億の道 〜企業のエンジニア内製化ロードマップ〜

こんにちはBE高原です。

前回、日本のITエンジニアはハイブリッドチームであるべきという論を一方的に述べましたが、BEが目指すエンジニア内製化を実現することで企業は何を得るのか、またBEが考える内製化実現についてブログを書きたいと思います。前回の記事リンクはこちらです。

※エンジニア内製化:企業が自社部門でエンジニアを抱え組閣している状態

極端に低い日本のITエンジニア内製化率

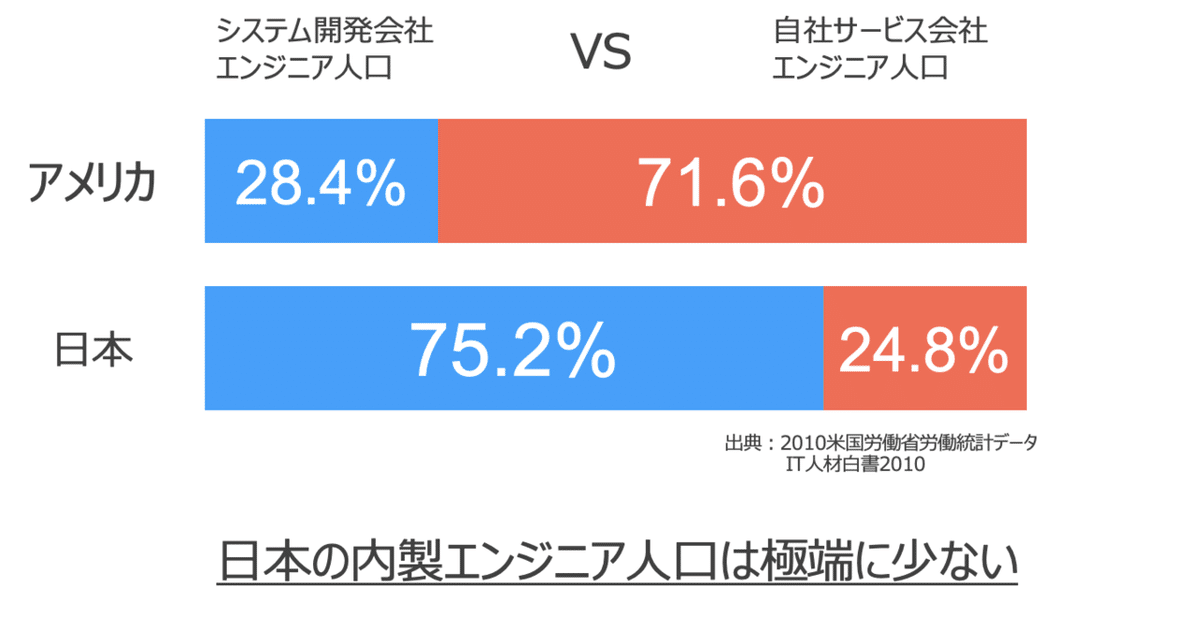

あまり知られていないことですが、日本のITエンジニアはほとんどがシステム開発企業に所属しています。驚異的なことにこの比率はアメリカに比べるとマイノリティーが逆転していますので、大きく違うことが伺えます。

アメリカは開発スピードや品質を重視し、当たり前のように自部門でエンジニアを抱えるのに対し、日本は開発会社に全てお任せ、これが日本流の開発スタイルと言えます。

釈迦に説法かと思いますが、内製開発と外部請負開発での差はかなり大きく存在します。開発スピードは内製化がはるかに上回り、スケジュール内の開発であればコストもおよそ3~4割ほど変化すると言われています。一方でスケジュールをオーバーした場合、内製開発の方がコストが高くなるというのはリスクとして存在しています。

なぜ開発会社へのお任せスタイルが生まれたか

この理由についてとてもわかりやすく越えられる壁と越えられない壁の2点が存在すると考えます。

・開発マネジメントをする能力を企業が有していないためスケジュールオーバーリスクを踏めない(越えられる壁)

・社内の開発プロジェクトは日々変化することに対して「雇用」は流動性が低く、中長期を見据えて自社で雇えない(越えられない壁)

上記のうち後者については、特にアメリカにおいては真逆の状況です。

そもそもアメリカは日本と比較すると、雇用というスタイル自体が流動的です。開発プロジェクトが変化し続けるということに対して流動性の高い雇用スタイルというのはとても相性が良く、企業が雇用を推進する後押しになっていると考えます。

それでは日本はもうこのままいくしかないのか?について我々は解を持っています。

日本型雇用の仕組みを変えずとも実現できるハイブリッドチーム構想

僕は日本雇用の仕組みを変えてくれと国に働きかけますということはするつもりはありません。なぜならこれを解決するためには、特に需給バランスにおいて、業種ギャップや年齢別ギャップがあまりに激しい中、雇用のマクロ理論に触れていかなければならないからあり、他方、時間が解決するからと思っているからです。ただし、この時間経過を待っているわけにはいかないため、既存のシステムに触れず、常識の変革を行いたいと思っています。

それが前回説明をした業務委託や派遣、週2~3、技術顧問などが混在するハイブリッドチームです。これはチーム流動性がとても高く、この流動レベルはアメリカの雇用状況と非常に近しいものを実現できると思っています。

これにより企業がリスクを恐れずに内製化を実現できる常識をつくりたいと考えています。

日本のDXスケジュールは想像を超えてなだらかである

この内製化構想は我々が実現するに10年かかるものと思っています。どのような時間軸で内製化に関わるDXが動いているか、我々はこのように考えています。

市場段階1 ツールを導入し業務DXを実現する

=SaaSプロダクトの急伸

市場段階2 ツールの共存や、業務レベルアップに向けて開発需要が出る

=システム開発会社の急伸

市場段階3 事業拡張を目的としたシステム化や複雑なシステムニーズ

=内製化関連サービスの急伸

現状のボリュームゾーンは段階1~2であり、我々のサービスを利用していただいている企業様は早期にDXを実現できている企業様であると考えています。我々は段階3へ移行を推進するとともに、あるべき段階3を作ることで日本のITレベルは急速に発展できると確信しています。

BEのエンジニアリング事業は、本質的内製化によってIT革新を起こす

Branding Engineerは外から見ると「日本の内製化率を下げに行っているのではないか」と思われると思いますが、真逆です。日本のIT革新には内製化は必須であり、その本質を我らはつくりたいと考えています。

ITエンジニア内製化に取り組みたい企業様はぜひお力にならせてください。コンタクトフォームは以下です。

一緒に事業を進める仲間を募集しています!ぜひ興味のある方はラフにお話ししましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

/assets/images/5711798/original/0af08710-7e72-4352-b26f-cb1c68f21fc5?1603961226)