新刊の紹介‼︎瀧音能之さん、水谷千秋さん監修『古代史の定説を疑う』

『古代史の定説を疑う』

宝島社新書から瀧音能之さん、水谷千秋さん監修の『古代史の定説を疑う』が発売されました。

弟の杜出版代表の青木康が編集と執筆協力をしました。

古代史を様々な観点から再解釈して、わかりやすく解説をしています。

『三角縁神獣鏡はどこでつくられたのか』というミステリーもおもしろかったです。

魏志倭人伝には景初3年(239年)、魏の皇帝が卑弥呼に銅鏡100枚を授けたという記述があります。

そして1972年に島根県雲南市にある神原神社古墳で景初三年という魏の年号が記された三角縁神獣鏡が発見されました。

そして現在、全国で約600個の三角縁神獣鏡が出土しています。

しかし、その三角縁神獣鏡が中国で発見されていません。

大阪大学大学院教授の福永伸哉さんの新たな説も紹介しています。

三角縁神獣鏡は、邪馬台国の女王である卑弥呼や台与に下賜するため、皇帝直属の工房で特別につくられたのではないかという新説です。

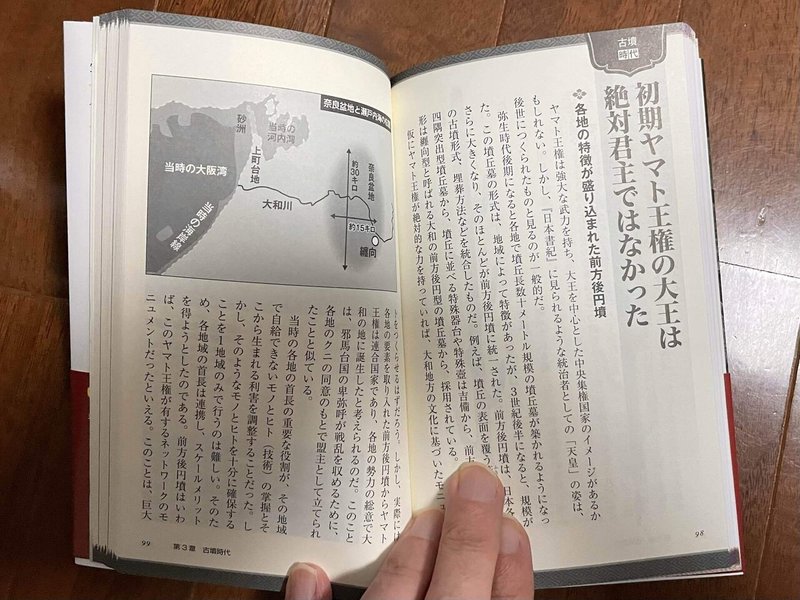

『初期ヤマト王権の大王は絶対君主ではなかった』というトピックも面白いです。

各地の要素を取り入れた前方後円墳からヤマト王権は連合国家であり、各地の勢力の総意で大和の地に誕生したと考えられます。

当時、九州の博多湾沿岸が先進地帯であり、鏡や鉄製武器なども奈良よりも多く出土しています。

しかし、人や情報、モノの出入りが激しいところは変化も大きく、権力者が変わったり、戦争が起きたり、外来文化の影響を受けやすく不安定です。

一方で大和は一定の空間で人々が安定した暮らしを築けたことで力を蓄えやすかったと考えられるそうです。

記事を読んで参考になった方は御支援やSNSでシェアして頂ければ幸いです。 これからも有益な記事を提供していきます。