脱成長していく日本(拙考)

僕は何年もの間、変わりばえしない教育サービスを提供しつづけ、はたしてこのままでいいのだろうか?と疑問を持ちつづけてきました。また、社会人として利益追求をしてきた中で業界的な伸び悩みを年々感じるようになり、さらには社会そのものが伸び悩んでいるんじゃないか?と疑問を持つようになりました。

こちらではまず後者の問いに対して、いったんの僕なりの回答をします。前者の問いへの回答は別記事でご用意します。参考文献はこれまで記事にしてきた7冊の本です。

結論から言いますと、日本は脱成長しています。正確には、社会経済の中心部のみが成長をつづけ、中心部以外の周辺部で脱成長しています。

長期の地球規模で見ますと、地球は人類の活動を支えきれなくなっています。資源利用はピークアウト(下図 『小さな地球の大きな世界』より)。

人類の活動が大きくなりすぎたがゆえの動物種の絶滅、熱波、大雨、山火事、干ばつ、洪水等も見られています。

人類は地球という箱庭に最適化し、大いに繁栄してきました。しかし資源利用のピークアウトに合わせ、人口増加率は1970年に、人口は2100年ごろにピークアウトします。(下図 『現代社会はどこに向かうか』と『人口減少社会のデザイン』より)

人口増加、より細かく言うと生産年齢人口の増加が経済成長を促してきましたが、日本を先頭に生産年齢人口の減少が見られる国が出てきました。

日本では、団塊世代ジュニアのジュニアのボリュームが大きくならなかったので、少子化を止める術なく、生産年齢人口(下図緑部分)は減少しつづけることが決まっています。市場のメインプレイヤーである、よく生産し、よく消費する層が小さくなっていくのです。(下図 総務省 令和2年版 情報通信白書より)

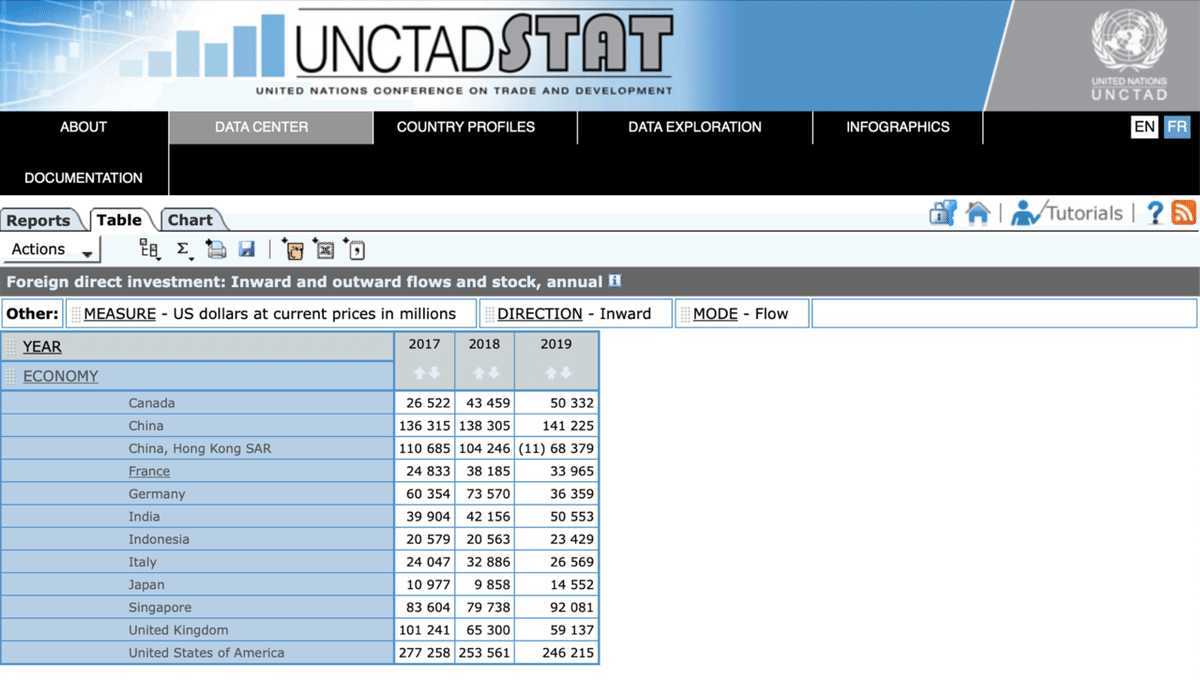

そのためか、日本の対内FDIはG7の中で最小。国際的に見て今の日本への投資は魅力的でないと言うことです。代わりにICT革命をきっかけとして急発展してきている中国やインドなどアジアの途上国への投資が魅力的なようで、日本をはるかに上回る投資を受けています。(下表 UNCTAD STATより)

日本の経済成長は厳しいです。そう言わざるを得ません。加えて高齢化による社会保障コスト増、国債残高増は待ったなしの現在進行形で、生産年齢人口への増税と保険料負担増によってそれら世帯の可処分所得減に直結し、市場の成長鈍化につながります。

日本の大勢は、経済成長なき社会に変わりつつある流れです。

日本は脱成長していくのです。

脱成長、これは何を意味するのでしょうか?

経済成長なき社会なんて言われるとなんとなく暗い気持ちになってしまいがちですが、それは営利を目的として捉えた時のみです。営利を手段として捉えてみるとまた別の世界が見えてくるかもしれません。

幸福度も平均寿命も向上させるには、経済的豊かさが一人当たり年2万ドルを越えてくると、それ以上豊かになるよりも、食生活や身近な人との関わり、自然との交遊、運動、心から向き合える学習や仕事など、生活の質を上げる方が適しています。(下図ともに 『人口減少社会のデザイン』より)

だんだんと、営利を目的としてではなく手段として捉える人が増えてくるのでしょう。お金があれば幸せ、物が買えれば幸せというよりも、幸せになるためにどんなふうにお金を稼いで使うか、という世界観の人が増えていくのだろうと思います。

参考文献

『現代社会はどこに向かうか』 見田宗介 岩波新書

『小さな地球の大きな世界』 J.ロックストローム M.クルム 丸善出版

『定常経済は可能だ』 ハーマン.デイリー 岩波ブックレット

『第4の消費』 三浦展 朝日新書

『資本主義だけ残った』 ブランコ.ミラノヴィッチ みすず書房

『グローバル・バリューチェーン』 猪俣哲史 日本経済出版社

『人口減少社会のデザイン』 広井良典 東洋経済新報社

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?