これからの水泳学習について本気出して考えてみる。

この世に生まれて36年。

水泳を始めて32年。

競泳を始めて27年。

僕の人生は水泳とともにありました。

プールの中で、いろんなことを考えてきました。

僕の仕事は小学校の先生です。

13年目になりました。

その13年間、ずっと継続して研究してきたことがあります。

それが、水泳の授業です。

体育の、しかも水泳というかなりマニアックなところですが、僕が今、小学校の先生としてやっていけているのは、間違いなく水泳のおかげなのです。

質の悪いスイミングスクールを一掃する

子どもを泳力別に分け、教師がついてそれぞれのコースを指導する。

順番待ちの子どもたちは暇になって、水を掛け合い遊ぶ。

先生は一人でたくさんの子どもを見なくてはならない。

必死に指導を重ねるが、なかなか上達しない…。

これでは、質の低いスイミングスクールと同じ。

そこに子供達の伸びはない。

そもそも、子供たちを泳力別に分け、教師がついてそれぞれのコースを指導するというやり方が、学校には合わないのです。

学校水泳とスイミングの違いは?

スイミングスクールは、泳法の習得が目的である。

方法は全てそこに最適化されている。

少人数を、水泳に特化したプロが定期的、長期的に指導する。

学校の水泳は、泳法の習得だけを目指しているのではない。

子供たちが泳法の習得を目指して、関わり合い、やり方を工夫し、粘り強く取り組む。

結果としての泳げるよりも、その過程に価値を置いているのが学校である。

生涯にわたってスポーツに親しむことを目的とする学校の水泳授業では、「水が大好きな子」を目指して水泳の学習を進めていくことが大切だと思う。

これは他の教科でも同じことだと思っている。

結果として習得するための過程を、より価値あるものにすることが授業だと思っている。

学校に最適化した水泳の授業とは?

学校の授業にしかない強みを生かすことで、スイミングにはない価値を水泳の授業に与えることができる。

では、学校の授業にしかない強みとは?

それが圧倒的なデザインの自由度である。

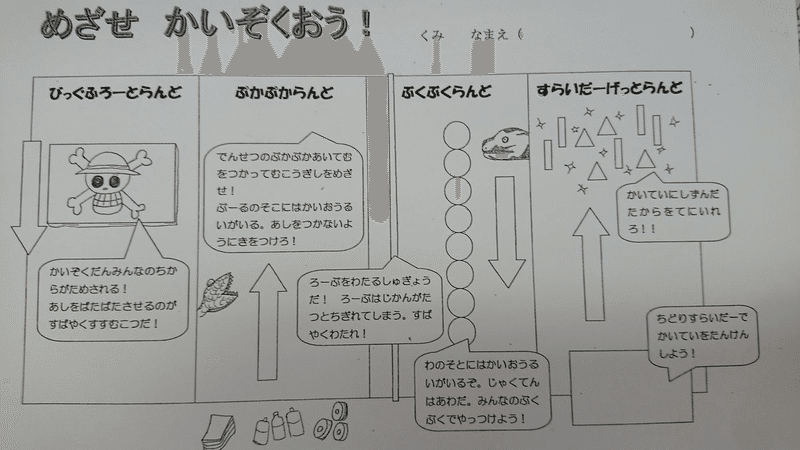

場のデザイン

学校では、プールを自由にデザインすることができる。

教具も、ビート板やヘルパー以外に、足ヒレ、ペットボトル、ボール、ホース、缶など、なんでも使用することができる。

楽しいという気持ちを持たせる工夫をしやすいため、従来の指導法にとらわれないで自由な発想で場を設定することができるのだ。

特に、苦手な子にとってはそういう場の工夫が救いになる。

低学年では水を怖がらないこと、水に入ることそのものを楽しめることを狙って場を作る。

そのため、ストーリー性を持たせたり、キャラクターを登場させたりして、興味を引くよう工夫する。

ただのシャワーも、「ウォーターゲート」や、「はじまりの門」など、恐怖心を感じさせないネーミングをするよう、工夫する。

中・高学年では、泳ぎの基礎基本を身につけるための場を授業の始まりに設定する。

グループごとに、着替えを済ませ、体操をし、シャワーを浴びたところからプールに入っていく。

そうすることで、よりたくさん水に親しむことができる。

量を重ねることが、この時点ではとても大切だと考える。

関わりのデザイン

子供たちが関わり合い、学び合うには、まず、そうしたいと思う必然性がなければならない。

そこで、授業の活動の中に、グループ単位で行うゲームを仕組む。

グループ対抗で行うため、そこで勝ちたいと思えば、グループ全員の力を伸ばさなければならない。

レベル別に分けて指導するのではなく、得意な子も苦手な子も一緒に学習するからこそ、この必然性が生まれる。

学び合うためには、何が良くて、何が良くないかを知る必要がある。

正しい泳ぎ方の知識を得る必然性が生まれる。

そして、【教師1対多数の子ども】から、【子ども対子ども】へと学習の形が変わることによって、子ども達一人ひとりが、どの時間も、学習に参加することができるようになる。

結果的に、活動時間が増え、力が伸びるのである。

補助を子ども同士で行うことも可能だ。

大げさなものでなくて構わない。クロールで片手を持ってやる。けのびの時に手を引いてやる。背浮きの時に背中を支えてやる。

そうやって、補助し、関わり合うことで、安心感や信頼感が生まれる。教師の補助では泳げない子が、子供の補助で驚くほど伸びるということもたくさんある。

友達の動きを見ることも重要だ。

友達の動きを見ることで、自分の動きを客観視することができる。

上手な動きを見ることで、モデルを知ることができる。

レベル別の学習では、苦手な子は上手な動きを見る機会がない。

だからいつまでたっても、何が正解かわからない。

上手な動きを見ることがないので、動きのイメージがわかないのだ。

それでは上達するはずがない。

教師のやるべきことは、正しい泳法の知識を伝えること。動きを見る視点を与えること。補助のやり方を教えること。そして、子ども同士の関わりを見取り、アドバイスを送ること。

自分が「泳がせよう」という思いは捨てなければならない。

活動のデザイン

得意な子も苦手な子も、楽しく活動していたら、知らない間にたくさん泳いでいた。

気がついたらレベルアップしていた。と、なるような活動を組み込んでいく。

楽しく泳ぐことを忘れないように。水が楽しいと思えるように。

苦手な子が楽しめる活動は、それだけでとても価値があるものだと思います。

低学年では、ビンゴカード形式で、できるようになったことに色をつけ、伸びを可視化する。子ども達は楽しみながら、目標とする技能を身につけていく。

中学年では、ゲームを中心に授業を組み立てる。そのゲームで勝つためには、浮いたり潜ったり、泳いだりすることが必要になる。

必要だからこそ、その前のグループの時間に練習を頑張る。ゲームと練習とが必然性で結びつき、知らず知らずのうちに技能が伸びていく。グループ対抗でゲームを行うため、関わる必然性も生まれる。

高学年では、関わり合いながら学びを進められるように工夫する。

グループ対抗で全員の泳いだ距離を合計して競う、きめられた手のかき数で何m泳げるかをチームで合計して競う、自分の記録の伸びを合計していく、など、関わる必然性を生む活動を行うことが重要である。

コロナの影響

ここまで述べてきたことは、コロナ以前の考え方である。

特に、関わりのデザインは、コロナによって難しくなっている。

そうなった時に、どうやって学校の水泳に価値を与えていくか。

学び方のデザインという視点

現時点での学び方のデザイン

1 課題把握(け)

2 課題解決(テ)

3 [分析](ぶ)

4 課題発見(れ)

基本的な授業の流れは以上のようになる。

課題把握タイムで、自分の課題を明確にし、

課題解決タイムで、大量に[試行]する。

[分析]タイムで、試行したことを共有し、[思考]する。

課題発見タイムで、分析を踏まえ、再度試行する。

という学習の流れである。

このとき、考えるべきことは4つある。

課題把握のためには、今の自分を知るためのツールや、学習過程の可視化が必要になる。

課題解決のためには、大量に試行するに値する場や活動の設定、システムが必要になる。

分析するためには、それを可能にするためのツールや方法が必要になる。

課題発見のためには、再試行したいと思える、懐の深い問いの設定が重要になる。

つまり、これまでに考えてきた3つのデザインに加えて、「問い」と「ふりかえり」のデザインを考えていかねばならないということだ。

そして、コロナの影響でこの2年間学習が思うようにできていない実態を含めて、子供の姿から授業を考えていかねばならない。

けテぶれ提唱者の葛原祥太先生が言う、

目的を魅力的に

目標を具体的に

手段は柔軟に

これまでを踏まえて乗り越えていきたいと思う。

水の大好きな子

泳ぐことができない子、苦手な子を、あの手この手で泳げるようにする。

それはそれで、すごく価値のあることだと思う。

実際、これまでに数限りない子供たちを泳げるようにしてきた、という自負もある。

だがしかし。最近思う。「これでいいのか?」と。

頑張って、頑張って、最後は根性で、死にそうになりながら25mを泳げた!

その子ははたして、水泳が好きになるだろうか。

また泳ぎたい! 泳ぐのは楽しい! 水の中は気持ちいい!

と、思うだろうか。

僕たちの目指すべきものは、25m泳がせることではない。

水泳を通して、仲間と関わる。

水泳を通して、思考を深める。

水泳を通して、自分について知る。

水泳を通して、できるようになる楽しさを味わう。

水泳を通して、水の中の心地よさを味わう。

水泳を通して、生涯にわたってスポーツに親しむ素地を養う。

その一要素として、25m泳げること、という目標があるに過ぎない。

「泳げた! でも二度と泳ぎたくない!」では、意味がない。

水泳は楽しいな。できるようになりたいな。そう思っていれば、その時はできなくても、できるようになる可能性はある。嫌いになってしまえば、可能性は、ゼロだ。

できるようになることはもちろん大事。

「もっとやりたい」と思えることはもっと大事。

水の大好きな子を一人でも多く。

水泳の授業を楽しめる先生を一人でも多く。

めちゃくちゃ長くなりました。

たくさんある教科の中の、体育という教科の、さらに水泳という一つの単元のことですが、他の教科に生きる部分がたくさんあると実感しています。

このノートが誰かの何かのきっかけになれば嬉しいです。

変革5M!!

SNSでのシェア、コメント、スキ、ありがとうございます。

力になっています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?